1770 kam es in der Mehrzahl der heutigen österreichischen Bundesländer und in den Ländern der böhmischen Krone zur Einführung der sogenannten Konskriptionsnummern – einer Durchnummerierung des Gebäudebestandes, die in allen Ortschaften durchgeführt wurde. Diese Maßnahme geschah in Vorbereitung einer Volkszählung, die der besseren Erfassbarkeit der wehrpflichtigen männlichen Bevölkerung dienen sollte und auch für andere Verwaltungsbereiche wie das Steuer- bzw. das Grundbuchswesen sollte dieses neue Katastersystem Vorteile bringen. Bei der „Seelenkonskription“ genannten Volkszählung handelte sich um eine Maßnahme von Kaiser Josef II., die wie viele seiner anderen Modernisierungsvorhaben auf Widerstand stieß. Die Grundherrschaften übten damals und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Verwaltungs- und Gerichtsaufgaben aus und hoben für den Kaiser auch die Steuern ein. Der Staat musste sich bzgl. der Zahl der Untertanen bis dahin auf die Angaben der Grundherren verlassen, und dass durch diese Maßnahme nun Daten vorliegen würden, die die bisherigen Angaben der Grundherren nachprüfbar machten, war den adeligen und geistlichen Herren und ihren Verwaltern ungenehm. Außerdem wurden auch die adeligen Grundherren, ebenso wie ihre Schlösser als einfache Zahl gemeinsam mit ihren Untertanen erfasst – für die damals herrschende Klasse mit ihrem Standesdünkel geradezu ungeheuerlich. Trotz des Widerstands, der sich sich später auch im Abmontieren der Nummernschildern äußerte, gelang es letztlich diese Generalinventur, die die Grundlage für eine effiziente Verwaltung bildete, durchzuführen.

Zum Teil entsprechen die Konskriptionsnummern alter Häuser heute noch den Einlagezahlen im Grundbuch. Hilfe bei der Orientierung bot diese erste Art der Hausnummerierung allerdings nicht, da unabhängig davon, wo im Ortsgebiet ein neues Haus gebaut wurde, dieses schlicht die nächste freie Nummer erhielt. Außerdem wurden später Konskriptionsnummern, die beispielsweise durch den Abbruch eines Hauses oder Zusammenlegung zweier Häuser weggefallen waren, an das nächste neuerbaute Haus weitergegeben. In Mistelbach erhielt das Gemeindegasthaus als damaliger Sitz der Gemeindeverwaltung (heute: Erste Bank) die Konskriptionsnummer 1 (später auch Hauptplatz Nr. 1 – siehe unten). Natürlich existierten auch schon vor der Einführung offizieller Straßenbezeichnungen informelle Straßennamen, die bei der Orientierung helfen sollten. Deren Nutzen beschränkte sich in der Regel jedoch auf ortsansässige Personen, doch wurden einige dieser etablierten Bezeichnungen später als offizielle Straßennamen übernommen. Naheliegend waren natürlich Bezeichnungen, die mit dort ansässigen Berufsgruppen oder Einrichtungen etwas zu tun hatten: so wurde zB die Wiedenstraße jedenfalls Ende des 19. Jahrhunderts umgangssprachlich „Bäckergasse“ genannt, weil hier über Jahrhunderte hinweg zwei Bäckereien (Wiedenstr. 8 & 11) ansässig waren. Die Museumsgasse hieß „Dienergassl“, weil sich dort das Haus des Gerichtsdieners (Museumsgasse 5) – also eines Bediensteten der mit der Rechtsprechung betrauten Grundherrschaft – befand. Als weiteres Beispiel kann die Mitschastraße herangezogen werden, die zu Ende des 19. Jahrhunderts „Spitalgasse“ genannt wurde, da sich im Kreuzungsbereich Mitschastraße/Oserstraße der Spitalskomplex – einer über Jahrhunderte bestehenden Sozialeinrichtung samt Kirche, Wirtschaftsgebäuden und Gründen – befand.

Wenn Straßen, Gassen oder Anhöhen zu dieser Zeit informell nach Personen benannt waren, dann meist nach dort seit vielen Jahren ansässigen Familien oder weil sich dort deren Geschäftsbetriebe befanden. Beispiele hierfür sind etwa: das nach der Fruchthändlerfamilie Schwarz benannte Schwarzbergl (=Alleegasse), das Ewingerbergl (=untere Franz Josef-Straße zwischen Bahnstraße und Gewerbeschulgasse – Gebiet des alten Pestfriedhofs)1 oder das ab den 1880er Jahren nach der Fleichhauerdynastie Koch benannte Kochgassl (=Marktgasse). Wie lange der Name „Ederbergl“ für die Gegend um die Bruderhofgasse gebräuchlich ist unklar und somit auch ob er bereits vor der Einführung offizieller Straßennamen Endes des 19. Jahrhunderts üblich war. Zum Teil hielten sich diese informellen Bezeichnungen für Straßen bzw. Gebiete umgangssprachlich bis weit ins 20. Jahrhundert.

Zur Identifizierung einzelner Häuser hatten sich in größeren Städten Hauszeichen in Form von Schildern oder an der Fassade angebrachten Skulpturen und Symbolen entwickelt, die den Vorteil hatten, dass sie auch den nicht des Lesens mächtigen Bevölkerungsgruppen verständlich waren. Daher rühren übrigens auch die „klassischen Gasthausnamen“: Schwarzer Adler, Weißes Rössl, Goldene Krone, Goldenes Kreuz, Goldener Ochse, Goldener Hirsch – die es einst alle in Mistelbach gab. Nicht selten leiteten sich aus diesen Schild- bzw. Hausnamen später auch Gassenbezeichnungen ab. In Mistelbach gibt es allerdings nur ein Beispiel für eine solche Benennung und zwar die Kreuzgasse, deren Name sich von dem mindestens seit dem 14. Jahrhundert bestehenden Gasthaus „Zum goldenen Kreuz“ (heute: Taverna Gyros) bzw. dem zugehörigen Hausschild ableitete.

Die Wiedenstraße im Jahre 1938 – links am damals von der Familie Neumayer geführten Gasthaus an der Ecke Wiedenstraße/Kreuzgasse gut erkennbar das alte Hausschild „zum goldenen Kreuz“

Die Wiedenstraße im Jahre 1938 – links am damals von der Familie Neumayer geführten Gasthaus an der Ecke Wiedenstraße/Kreuzgasse gut erkennbar das alte Hausschild „zum goldenen Kreuz“

Das Hausschild befindet sich heute im Stadt-Museumsarchiv

Das Hausschild befindet sich heute im Stadt-Museumsarchiv

Anhand der Konskriptionsnummern lässt sich feststellen, dass der Gebäudebestand in Mistelbach im Laufe des 19. Jahrhunderts um 150 Häuser und somit um ein Drittel angewachsen war. Alleine in den 1880er und 1890er Jahre zeigte sich ein sehr dynamisches Wachstum (ein Plus von 90 Gebäuden) in der aufstrebenden Stadt und dies sollte erst der Beginn eines viele Jahrzehnte anhaltenden Baubooms sein.2 Diese Entwicklung richtig deutend wurde es als notwendig erachtet ein Orientierungssystem einzuführen. Die Stadt Wien hatte bereits in den 1860er Jahren ein gut durchdachtes System entwickelt und umgesetzt, und die mit der Einführung eindeutiger Straßenbezeichnungen einhergehende Vergabe von Orientierungsnummern (=Hausnummern) basierte auf folgenden, bis heute gültigen Grundregeln:

-) Auf Plätzen erfolgt die Hausnummernvergabe im Uhrzeigersinn

-) Auf Straßen die längs zum Zentrum verliefen begann die Nummerierung vom Zentrum aus aufsteigend.

-) Bei Straßen die quer zum Zentrum lagen verlief die Nummerierung vom Stadtzentrum aus gesehen im Uhrzeigersinn.

-) Allgemein gilt, dass auf der linken Seite die ungeraden und auf der rechten Seite die geraden Nummern zu finden sind. Eckhäuser haben aufgrund dieser Systematik daher stets zwei Hausnummern.

Mit Beschluss des Gemeindeausschusses (= damalige Bezeichnung des Gemeinderats) vom 13. April 1898 wurden in Mistelbach Straßenbezeichnungen und „ein Orientierungsnummernsystem nach Wiener Vorbild eingeführt“.3 Die Nummernvergabe am Hauptplatz erfolgte beginnend beim damaligen Sitz der Gemeindeverwaltung: dem alten Rathaus (heute: Erste Bank). Unter den 1898 eingeführten Straßennamen finden sich auch einige bereits zuvor gebräuchliche Bezeichnungen, die nun offiziell festgeschrieben wurden: Oberhoferstraße (zuvor Oberhoffergasse), Kreuzgasse, Bahnstraße (Eisenbahnstraße), Kirchengasse, Neustiftgasse, Barnabitenstraße (Barnabitengasse), Wienerstraße (zuvor für die West-Ost-Achse durch die Stadt also heutige Liechtensteinstraße und Josef Dunkl-Straße, später nur mehr für letztere) und Waldstraße.

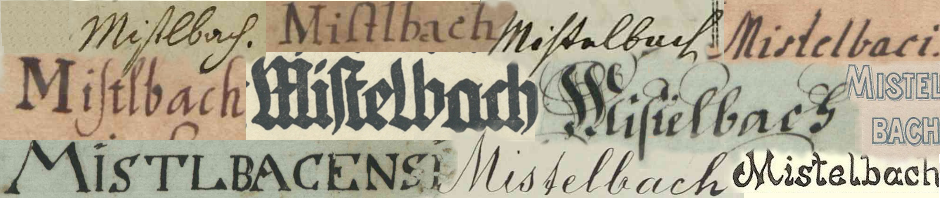

Mit der Anfertigung der ersten Straßenschilder wurde der Mistelbacher Malermeister Ferdinand Zajic beauftragt, der sich bezüglich der Gestaltung der Schilder exakt an das Wiener Original hielt. Während sich in der Wiener Innenstadt noch heute häufig weiße Straßenschilder mit roter Beschriftung, finden sich in Mistelbach nur mehr vereinzelt Straßenschilder im ursprünglichen Design.

… und eines der Mistelbacher Straßenschilder im Originalformat mit entsprechender Patina …

… bzw. in renoviertem, aber nicht ganz originalgetreuem (ursprüngliche Schriftfarbe rot) Erscheinungsbild

Hausnummernschild in der ursprünglichen 1898 eingeführten Form, jedoch mit anderer Schriftfarbe bzw. Umrandung

Bei diesem etwas kompakteren Straßenschild könnte es sich um die zweite Generation von in Mistelbach verwendeten Straßenschildern handeln. Bei den Hausschildern dürfte es keine Änderung gegeben haben.

Später – vermutlich Ende der 1920er bzw. in den 1930er Jahren – wurden Emailschilder mit weißer Schrift auf blauem Grund verwendet, mit teils wechselnder Schrifttype. Erneut folgte man hier dem Beispiel der Stadt Wien, die die blauen Emailschilder im Jahre 1923 einführte.

Vermutlich die erste Version blau-weiße Emailschilder samt einem Hausnummernschild

Geringfügig andere Schriftversion der blau-weißen Schilder – vermutlich aus der Zeit vor 1950

Email-Hausschild mit alter Schriftart

Straßenschilder in der Ausführung wie sie in den 1970er Jahre in Verwendung waren

Straßenschild mit der in den 1980er bzw. 1990er Jahren üblichen Schriftart, die sich abermals am Stil der Hauptstadt orientierte.

Im Vergleich zum oben befindlichen Schild des Hauses Wiedenstraße 10 – die letzte Generation der blauen Email-Hausschilder

Ab dem Sommer 1996 wurden die alten Straßenschilder schrittweise durch neue Schilder in den Stadtfarben – also gelbe Schrift auf grünem Grund – eingeführt. Die Initiative zur Neugestaltung und die Idee auf Straßenschildern auch Informationen zu den „Namenspaten“ anzubringen, stammte von HAK-Prof. Mag. Franz Bacher.4 Glücklicherweise wurde der Austausch nicht konsequent sondern eher anlassbezogen betrieben, sodass sich im Straßenbild die oben dargestellte Vielfalt zeigt und die Entwicklung der Straßenschilder für den aufmerksamen Beobachter nachvollziehbar ist.

Das 1996 eingeführte und bis heute gültige Design der Straßenschilder in den Stadtfarben

Das 1996 eingeführte und bis heute gültige Design der Straßenschilder in den Stadtfarben

Ein Hausnummernschild im seit 1996 gebräuchlichen Design

Abschließend noch ein paar Informationen zur Benennungspraxis in Mistelbach und wie sich Straßennamen und deren Wahrnehmung im Laufe der Zeit verändern. Ganz grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Benennung von Straßen oder Plätzen nach Personen ein vergleichsweise junges Phänomen ist, das erst Ende des 19. Jahrhunderts langsam begann. In diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, dass bereits 1884 – also 14 Jahre vor der Einführung offizieller Straßennamen – die heutige Oberhoferstraße bereits als „Oberhoffergasse“ erwähnt wird.5 Es handelt sich damit um den ältesten Beleg für einen personenbezogenen Straßennamen in Mistelbach, mit dem an die Verdienste des Mistelbacher Marktrichters Paul Oberhoffer im Streit mit dem Fürsten Liechtenstein um den Mistelbacher Gemeindewald erinnern werden sollte. Seit wann diese Bezeichnung üblich war, lässt sich leider nicht nachvollziehen.

Für gewöhnlich werden Verkehrsflächen nur nach bereits verstorbenen Personen benannt. In vielen Städten (zB Wien) gibt es sogar eine Frist die verstreichen muss, ehe eine Straße nach einer verstorbenen Persönlichkeit benannt werden darf. Eine derartige Frist scheint es für Mistelbach nicht explizit zu geben. Zur Zeit der Einführung der Straßennamen bzw. in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gibt es auch Beispiele für Personen, die noch zu Lebzeiten als Namenspaten für Straßen oder Gassen herangezogen wurden: Ernst Oser (1898), Josef Mitscha Ritter von Märheim (1898), Karl Fitzka (1913), Josef Dunkl (1936) und zuletzt und glücklicherweise nur zeitweilig Adolf Hitler (1938).

Natürlich waren Straßennamen oftmals auch Spielball der Politik bzw. Mittel der Propaganda: Der Hauptplatz wurde etwa nach der Ermordung des diktatorisch regierenden Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß im Juli 1934 in Dollfußplatz umbenannt.6 Nach dem sogenannten „Anschluss“ im März 1938 wurde der den Nazis verhasste Name Dollfuß natürlich sofort aus dem Bild der Öffentlichkeit entfernt und aus dem Dollfußplatz wurde der Adolf Hitler-Platz.7 Es folgten weitere Umbenennungen durch die NS-Stadtregierung: aus der Liechtensteinstraße wurde die „Sudetendeutschen Straße“, aus der (Kaiser) Franz Josef-Straße die „Wilhelm-Gustloff-Straße„, aus der Weimarergasse die „(Ernst) vom Rath-Straße“ und aus der Gspanngasse (damals Quergasse) die „Adalbert Schwarz-Gasse“. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes erhielt der Hauptplatz wieder seinen ursprünglichen Namen aus der Zeit vor 1934 und auch die sonstigen Straßenbenennungen wurden rückgängig gemacht. Außerdem erhielt die bereits 1928 nach einem der geistigen Väter der deutschnationalen Bewegung, Friedrich Ludwig Jahn, benannte „Jahngasse“ wieder ihren ursprünglichen Namen „Alleegasse“. Allerdings hinterließ auch die in den ersten Nachkriegsjahren bestehende, von der sowjetischen Besatzungsmacht stark beeinflusste, SPÖ-KPÖ-Stadtregierung ideologische Spuren im Straßenbild: aus der Franz Josef-Straße wurde die „Straße des 12. Februar“ und die Mitschastraße erhielt den Namen „Straße der Roten Armee“. 1955, nach dem Abzug der Besatzungstruppen, erhielten schließlich auch diese beiden Straßen wieder ihre ursprünglichen Namen zurück, wobei bei der Franz Josef-Straße der Herrschertitel wegfiel.

Auch in jüngster Zeit sorgen Straßennamen für zum Teil kontroverse Diskussionen und ab den 2010er Jahren begann auch in Mistelbach die Auseinandersetzung mit historisch belasteten Straßennamen. Die Frättingsdorfer Bevölkerung sprach sich 2012 im Rahmen einer Abstimmung betreffend die Anton Haas-Straße – Oberlehrer Anton Haas war bereits seit Anfang der 1930er Jahre Nationalsozialist – mit klarer Mehrheit gegen eine Umbenennung aus. Nach langem Ringen wurden schließlich 2021 die Straßenschilder der Anton Haas-Straße in Frättingsdorf, sowie jene der Kernstockgasse und des Conrad von Hötzendorf-Platzes in Mistelbach um erläuternde Zusatztafeln ergänzt. Auf diesen Tafeln finden sich einordnende, von einem vom Gemeinderat eingesetzten, und aus Laien bestehenden „historischen Beirat“ ausgearbeitete Texte. Zwei Jahre nach Anbringung der Tafeln wurde der Conrad von Hötzendorf-Platzes schließlich in Europaplatz umbenannt.

Die erläuternde Zusatztafel am Conrad (von) Hötzendorfplatz war nur zwei Jahre im Einsatz – ehe der Platz 2023 in Europaplatz umbenannt wurde

Die erläuternde Zusatztafel am Conrad (von) Hötzendorfplatz war nur zwei Jahre im Einsatz – ehe der Platz 2023 in Europaplatz umbenannt wurde

Erste Spuren thematischer Benennungen von Verkehrsflächen ganzer Siedlungen finden sich bereits in den 1920er Jahren in der ehemaligen Flüchtlingsstation – der sogenannten Südtirolersiedlung – in der einige benachbarte Straßenzüge nach Dichtern (Schiller, Goethe, Rosegger) benannt wurden.

Ende der 1970er Jahre wurden in der Siedlung am Altenberg in Lanzendorf die Straßen nach Dichtern benannt und in der Hofäckersiedlung in Ebendorf nach Komponisten. Ab den 2000er Jahren wurden themenbezogene Benennungen wieder aufgegriffen und in den beiden Seepark-Siedlungen wurden für die Straßen Namen rund ums Wasser bzw. Wassertiere gewählt und im Siedlungsgebiet um den sowjetischen Soldatenfriedhof sind die Straßen nach Ehrenbürgern der Stadt benannt. Jüngstes Beispiel ist die Siedlung am Nordrand der Straße – an der Straße Richtung Siebenhirten – deren Straßennamen Bezüge zur Astronomie aufweisen.

In den Katastralgemeinden wurde vorerst das System der auf den Konskriptionsnummern basierenden Orientierungsnummern als Adressbezeichnung bis in die jüngste Vergangenheit beibehalten. Doch natürlich gab es auch in diesen Orten informelle Straßenbezeichnungen, die später zum Teil offiziell eingeführt wurden.

Nachfolgend ein chronologische Auflistung der Jahre in denen die Einführung der Straßenbezeichnungen für die einzelnen Katastralgemeinden beschlossen wurde:

1979: Lanzendorf und Ebendorf8

1983: Eibesthal9

1998: Paasdorf10

2001: Siebenhirten11

2002: Frättingsdorf und Hörersdorf12, Hüttendorf13

2004: Kettlasbrunn14

Zum Teil kam es bei der Umsetzung dieser Beschlüsse, also bis die neuen Straßenschilder und Hausnummern tatsächlich angebracht wurden zu Verzögerungen.

Bildnachweis:

-) Wiedenstraße 1938: Göstl-Archiv

-) sämtliche anderen Bilder: Thomas Kruspel 2019-2023

Quellen:

- die Bezeichnung Ewinger-Bergl findet sich ua in einem Beitrag über die Pestsäule: Untermanhartsberger Kreis-Blatt, Nr. 10/1885, S. 2

- Bayer, Franz/Kummer, Hans: „Die bauliche Entwicklung Mistelbachs seit der Stadterhebung“ In: „90 Stadt Mistelbach“ (Sonderfolge – 1964), Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, Band I, S. 131

- Fitzka, Karl: Geschichte der Stadt Mistelbach (1901), S. 238

- Mistelbacher Gemeindezeitung Nr. 8/1996, S. 22

- Untermanhartsberger Kreis-Blatt, Nr. 7/1884, S. 3;

weitere Erwähnung 1890: Bote aus Mistelbach, Nr. 24/1890, S. 6 - Mistelbacher Bote, Nr. 34/1934, S. 3 (ONB: ANNO)

- Mistelbacher Bote, Nr. 14/1938, S. 3 (ONB: ANNO)

- Gemeinderatsbeschluss vom 27. Juni 1979 über die Einführung von Straßennamen in Lanzendorf und Ebendorf

- Gemeinderatsbeschluss vom 18. März 1983 über die Einführung von Straßennamen in Eibesthal

- Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1998 über die Einführung von Straßennamen in Paasdorf (Umsetzung im Lauf des Jahres 1999 (Gemeindezeitung 10/1999, S. 23)

- Gemeinderatsbeschluss vom 7. März 2001 über die Einführung von Straßennamen in Siebenhirten

- Gemeinderatsbeschluss vom 6. Mai 2002 über die Einführung von Straßennamen in Hörersdorf und Frättingsdorf

- Gemeinderatsbeschluss vom 1. Juli 2002 über die Einführung von Straßennamen in Hüttendorf

- Gemeinderatsbeschluss vom 14. Dezember 2004 über die Einführung von Straßennamen in Kettlasbrunn