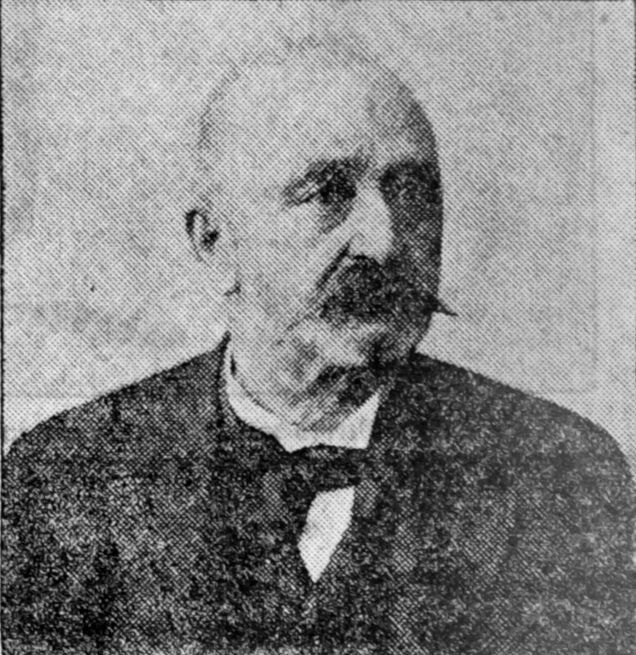

Medizinalrat Dr. Georg Rupprecht

* 6.6.1902, Mönchhof

† 4.4.1959, Mistelbach

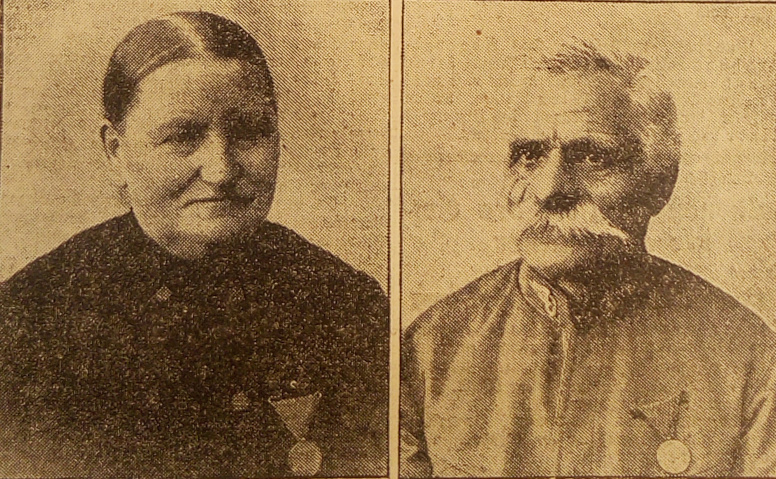

Georg Rupprecht wurde 1902 als Sohn des Landwirts Michael Rupprecht und dessen Gattin Theresia, geb. Sänftner, in Mönchhof im burgenländischen Seewinkel geboren.1 Er war der älteste Sohn der Familie und wuchs zusammen mit einem Bruder und einer Schwester auf. Das heutige Burgenland war damals Teil der ungarischen Reichshälfte der Habsburgermonarchie und die dort lebenden Minderheiten – darunter auch die Deutschen in Westungarn – waren einem großen Magyarisierungsdruck ausgesetzt. Als wirksames Werkzeug hierzu nutzten die ungarischen Nationalisten die Schulen und so fand etwa in der Volksschule Mönchhof – trotz beinahe ausschließlich deutschsprachiger Bevölkerung – der Unterricht bereits ab dem Jahr 1893 nur in ungarischer Sprache statt.2 Von 1908 bis 1914 besuchte Rupprecht die Volksschule in seinem Heimatort und nur die Fürsprache des Pfarrers, der die Begabung des Schülers erkannte, ermöglichte ihm den Zugang zu höherer Bildung. Somit kam Rupprecht erst im Alter von 12 Jahren an das königliche katholische Obergymnasium in Pressburg (Bratislava), denn die heutige slowakische Hauptstadt war so wie das Burgenland Teil des ungarischen Königreichs.3 Im Zuge des Zerfalls der Monarchie nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg löste sich die Slowakei von Ungarn und wurde Teil der Tschechoslowakischen Republik. Dies hatte auch Folgen für „György Ruprecht“, wie er in den Jahresberichten seines Pressburger Gymnasiums auf Ungarisch genannt wurde, denn die Schule deren 6. Klasse er besuchte wurde zu einem tschechoslowakischen Gymnasium.4 Der Unterricht erfolgte nunmehr in der Nationalsprache dieses jungen Staates, allerdings wurden die höheren Klassen auch in ungarischer Sprache weitergeführt, um den bisherigen Schülern den weiteren Besuch zu ermöglichen. Diese aufwändige Doppelgleisigkeit dürfte wahrscheinlich nicht lange gewährt haben und neben der geänderten Sprache dürfte wohl auch die Tatsache, dass sich seine Schule nunmehr in einem anderen Staat befand, einen Schulwechsel nahegelegt haben. Rupprecht absolvierte seine letzten beiden Schuljahre schließlich in Budapest am königlich katholischen Obergymnasium im 1. Bezirk (Budvar), dessen Name in seinem letzten Schuljahr in „Stephan-Verböczy-Obergymnasium“ geändert wurde. Die Reifeprüfung legte er an dieser Schule im September 1922, und somit ein Jahr nachdem das Burgenland ein Teil Österreichs geworden war, ab.5

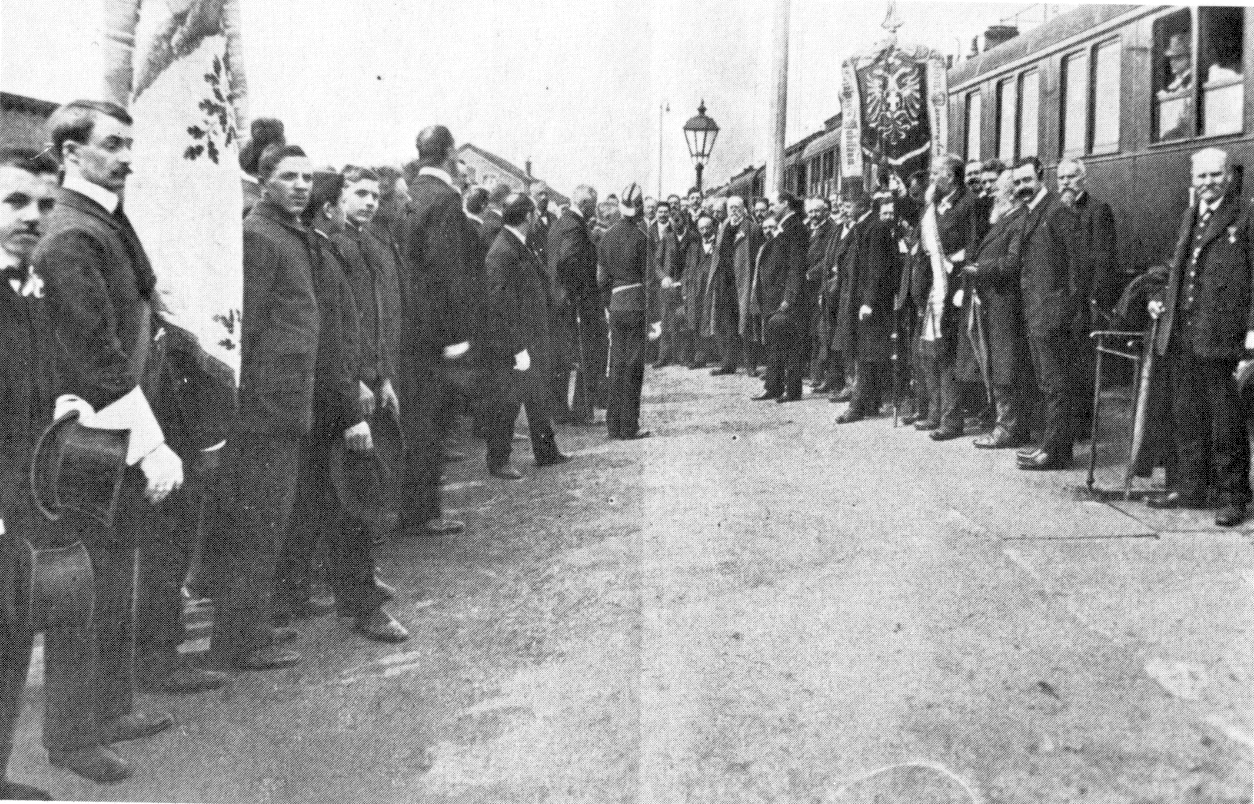

Daran anschließend nahm er das Studium der Humanmedizin an der Universität Wien auf, doch nachdem er seine gesamte Schulbildung auf Ungarisch absolviert hatte, bereitete ihm die deutsche Sprache anfänglich große Schwierigkeiten. Obwohl es sich um seine Muttersprache handelte, war es zweifellos schwer einem Studium zu folgen, Fachliteratur zu lesen bzw. selbst Arbeiten zu verfassen, wenn man diese Sprache im Wesentlichen nur in der in Familie und Dorf gepflogenen und vom Dialekt geprägten Form erlernt hat. Das Zählen und Rechnen auf Ungarisch hatte Rupprecht derart internalisiert, dass er es zeitlebens beibehielt. Während der Sommerferien des Jahres 1925 gründete er gemeinsam mit anderen burgenländischen Studenten die katholische deutsche Studentenverbindung Peisonia, zunächst als Ferialverbindung in Frauenkirchen. Doch schon wenige Wochen später, am 15. Oktober 1925, wurde diese Verbindung von ihren Gründern in eine Semestralverbindung mit Sitz in Wien umgewandelt. Der Verbindungsname leitet sich vom lateinischen Namen des Neusiedlersees ab und wenig überraschend waren daher Studenten aus dem Burgenland Zielgruppe dieser Vereinigung. 1929 folgte schließlich die Umbenennung dieser bis heute existierenden Korporation in „Austro-Peisonia“, die sich schließlich 1958 dem Österreichischen Cartellverband (ÖCV) – dem Dachverband der katholischen akademischen Studentenverbindungen – anschließen sollte.

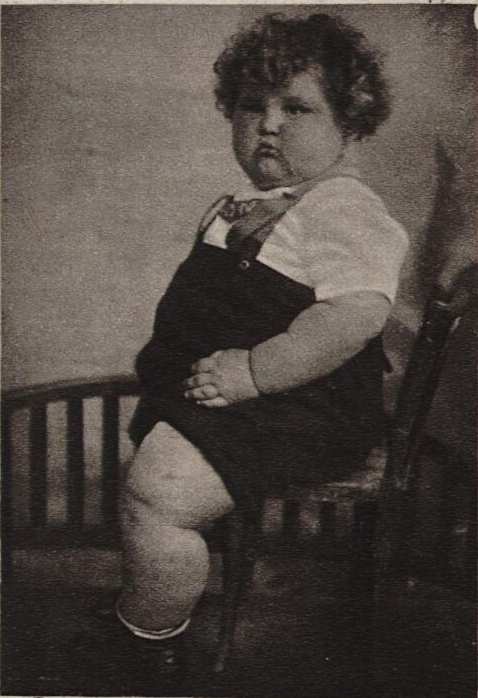

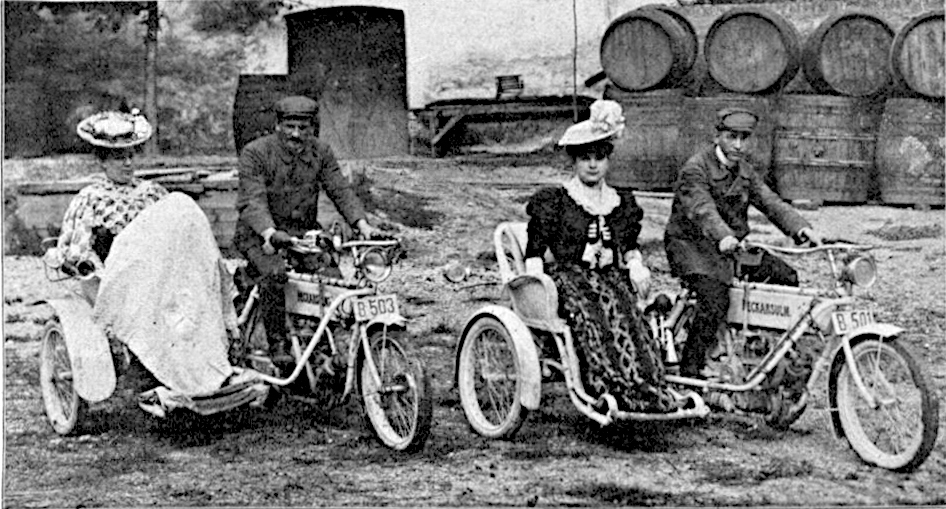

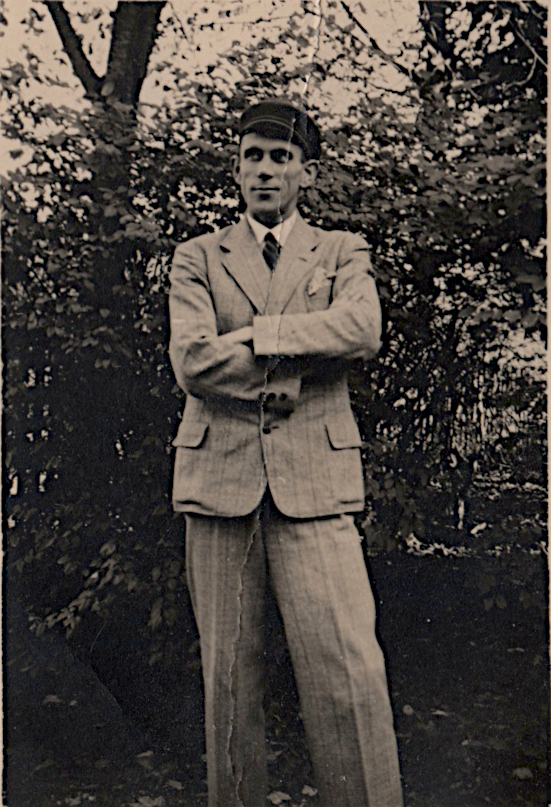

Georg Rupprecht als Student im Couleur der von ihm mitgegründeten katholischen Studentenverbindung „Austro-Peisonia“ Wien

Georg Rupprecht als Student im Couleur der von ihm mitgegründeten katholischen Studentenverbindung „Austro-Peisonia“ Wien

Zu seinen Professoren an der medizinischen Fakultät zählte unter anderem der berühmte österreichische Chirurg Anton von Eiselsberg und am 8. November 1928 wurde er zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert.6 Dieser Tag hätte für die Familie Rupprecht ein Tag der Freude werden soll, aber während die Eltern aufgrund der Promotion in Wien weilten, brach ein Feuer in einer Scheune aus und richtete großen Schaden im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie an.7

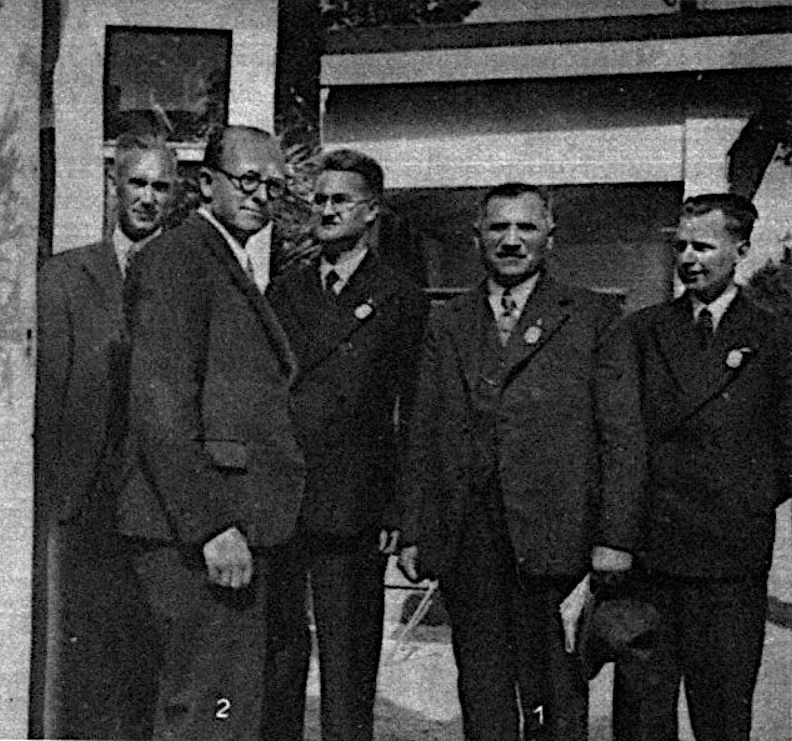

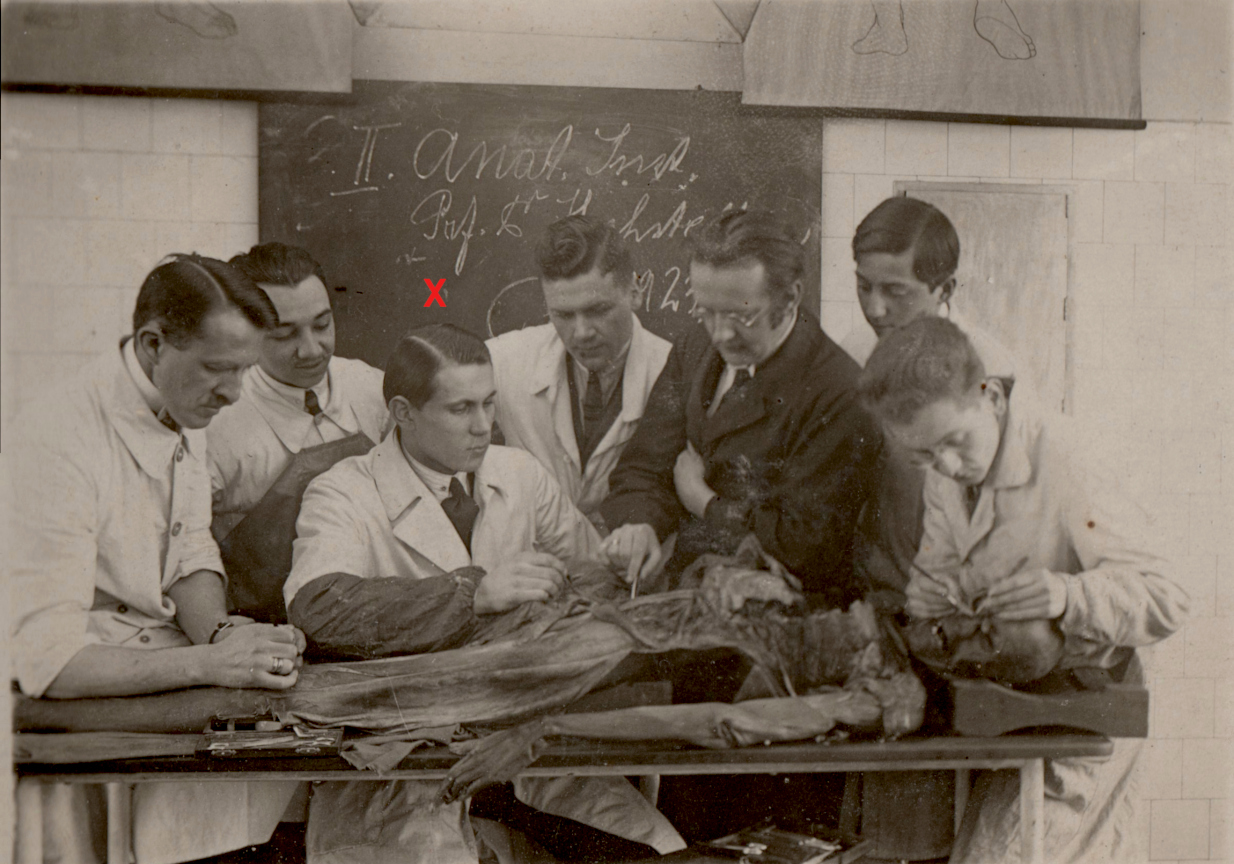

Der Medizinstudent Georg Rupprecht (rotes X) während eines Anatomiekurses

Der Medizinstudent Georg Rupprecht (rotes X) während eines Anatomiekurses

Nach seiner Promotion hospitierte Dr. Rupprecht zunächst kurzzeitig im Kinderspital St. Joseph im 4. Wiener Gemeindebezirk, ehe er ab Dezember 1928 als Assistenzarzt an das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Waidhofen an der Ybbs wechselte. Seine Tätigkeit in Waidhofen dauerte zwar nur bis zum Mai des Jahres 1931, doch hatte sie über diesen Zeitraum hinausgehende Bedeutung, denn hier lernte er seine spätere Ehefrau kennen. Am 30. Oktober 1932 schloss Dr. Rupprecht mit der Postbeamtentochter Hildegard Lenz in Baden bei Wien den Bund der Ehe.8 Dieser Ehe sollten drei Söhne und eine in Mistelbach geborene Tochter entstammen.

Bereits im Juni 1931 war er in seine Heimat zurückgekehrt und wurde praktischer Arzt in Neusiedl am See, offenbar jedoch nur Vertretungsweise.9 Ein Jahr später übernahm er die Stelle als Kreisarzt in Leithaprodersdorf und ließ sich hier auch als praktischer Arzt nieder.10 Der Kreisarzt ist ein bis heute bestehendes Spezifikum der burgenländischen Sanitätsverwaltung und vereinfacht gesagt handelt es sich um einen Gemeindearzt, der diese Aufgabe nicht nur für eine Gemeinde, sondern für alle Gemeinden eines Sanitätskreises wahrnimmt. Der Sanitätskreis Leithaprodersdorf umfasste außer dem namensgebenden Ort auch die benachbarten Gemeinden Stotzing und Loretto. Ab 1934 gehörte Dr. Rupprecht dem Vorstand der burgenländischen Ärzteorganisation an und war ab 1935 auch Mitglied des burgenländischen Landessanitätsrates.11

Während des 2. Weltkriegs diente Dr. Rupprecht von 1939 bis 1945 als Stabsarzt bei der deutschen Luftwaffe am Flughafen Wien-Aspern und einer Gefangennahme durch die Sowjetarmee zu Kriegsende entzog er sich, indem er Zuflucht bei seinen Schwiegereltern in Waidhofen an der Ybbs suchte, wohin sich auch seine Gattin samt den Kindern zurückgezogen hatte. Sein ärztliches Pflichtbewusstsein führte ihn jedoch bald wieder nach Leithaprodersdorf zurück, wo er aufgrund von Missverständnissen in teils lebensgefährliche Situationen mit den russischen Besatzungssoldaten geriet.

1945 herrschte insbesondere im Weinviertel, in dem sich in den letzten Kriegstagen teils erbitterte Kämpfe ereignet hatten, große Not. Auch die medizinische Versorgung war katastrophal, nicht zuletzt, weil sich zahlreiche nationalsozialistisch gesinnte Ärzte vor dem Eintreffen der Russen Richtung Westen abgesetzt hatten und ihre Patienten im Stich ließen. Zeugnis dieser Mangellage bzw. der hygienischen Missstände war eine in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Mistelbach wütende Typhusepidemie. Der damalige Landessanitätsdirektor in Niederösterreich und gebürtige Mistelbacher Dr. Ignaz Stremnitzer wusste um die Not in seiner Heimatstadt und fragte seinen Freund aus Studientagen Dr. Rupprecht, ob dieser nicht nach Mistelbach kommen könnte. Seinem hippokratischen Eid verpflichtet folgte er dieser dringlichen Bitte und übersiedelte im September 1945 mit seiner Familie nach Mistelbach, um den hier herrschenden medizinischen Notstand zu lindern. Zunächst wohnte Dr. Rupprecht samt Familie im Elternhaus von Dr. Stremnitzer in der Martingasse, ehe er bald darauf das Haus in der Thomas Freund-Gasse Nr. 4 (Ecke Gspanngasse) erwarb. In diesem Wohnhaus richtete er auch seine Praxis ein und Anfang der 1950er Jahre ließ er das Haus renovieren und aufstocken. Im Zuge dieser Renovierung wurde an der an den Garten des Kaffeehauses angrenzenden Fassade ein mittlerweile abgekommenes Sgraffito mit ärztlicher Symbolik (Äskulapstab und Kreuz) angebracht.12

Unmittelbar nach seiner Ankunft in Mistelbach nahm Dr. Rupprecht seine Tätigkeit als mit Sanitätsagenden (ua Seuchenbekämpfung) betrauter Amtsarzt auf, die er für zwei Jahre ausübte. Außerdem eröffnete er seine Ordination als praktischer Arzt und war darüber hinaus – wie auch bereits im Burgenland – als Zahnarzt tätig, nachdem er bereits in den 1930er Jahren die hierfür notwendigen Kurse absolviert hatte. Bald übernahm er auch die Funktion des Gemeindearztes (Totenbeschau, fachkundiger Berater, sanitätspolizeiliche Maßnahmen, etc.) in der Stadt.

Dr. Rupprecht stammte wie eingangs erwähnt aus einer Bauernfamilie und in einer Zeit, in der der Umgang mit Akademikern noch von großem Standesdünkel geprägt war, erfreute er sich aufgrund seiner volkstümlichen, umgänglichen und humorvollen Art bald großer Beliebtheit bei der Mistelbacher Bevölkerung. Auch sein vielseitiges Engagement im Vereinsleben der Stadt hat sicherlich zu seiner Popularität beigetragen und zeigt sein auf Geselligkeit und Gemeinnutz bedachtes Wesen. Dr. Rupprecht war Bezirksobmann des Kameradschaftsbundes, Gründungsobmann der Mistelbacher Ortsgruppe des ÖAMTC13, Leiter der Jagdgesellschaft, Beirat bzw. Ausschussmitglied im Kultur- und Verschönerungsverein der Stadt Mistelbach14, außerdem gehörte er dem Schützenverein an, war ab 1954 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach15 und beim Eisenbahner-Sportverein engagiert. 1955 wurde ihm in Würdigung seiner Verdienste vom Bundespräsident der Titel eines Medizinalrats verliehen.16

Am 4. April 1959 wurde Dr. Rupprecht zu einem Patientenbesuch nach Eibesthal gerufen und obwohl er sich selbst nicht ganz wohlfühlte, folgte er seiner ärztlichen Pflicht. Am frühen Abend verunglückte er mit seinem erst wenige Tage alten Wagen auf dem Heimweg, als er in einer übersichtlichen, leichten Linkskurve von der Straße abkam und mit einem alleinstehenden Baum frontal kollidierte. Beim Aufprall erlitt er mehrere Rippenbrüche und ein daraus resultierender Aortariss setzte seinem Leben ein abruptes Ende.17 Wie es zu diesem Unfall kam, bleibt unklar, insbesondere, da es sich bei Dr. Rupprecht um einen sehr routinierten Fahrer handelte. Am 8. April 1959 wurde Dr. Rupprecht unter großer Anteilnahme auf dem Mistelbacher Friedhof beigesetzt. Die Weinviertler Nachrichten berichten von bis zu 2000 Menschen, die sich eingefunden haben sollen um von dem beliebten Mistelbacher Arzt Abschied zu nehmen.18 Am ersten Todestag wurde an jener Stelle, an der er verunglückte, auf Initiative seiner Bundes- und Cartellbrüder aus dem Österreichischen Cartellverband (ÖCV) ein Feldkreuz samt Erinnerungsplakette errichtet.19

Dr. Rupprechts letzte Ruhestätte auf dem Mistelbacher Friedhof

Dr. Rupprechts letzte Ruhestätte auf dem Mistelbacher Friedhof

Die Markierung auf obenstehender Karte zeigt die Unfallstelle bzw. den Standort des „Rupprecht-Kreuzes“ auf der Straße zwischen Mistelbach und Eibesthal

Das von Rupprechts Bundes- und Cartellbrüdern aus dem Österreichischen Cartellverband (ÖCV) im Jahr 1960 errichtete Kreuz an der Straße nach Eibesthal.

Das von Rupprechts Bundes- und Cartellbrüdern aus dem Österreichischen Cartellverband (ÖCV) im Jahr 1960 errichtete Kreuz an der Straße nach Eibesthal.

Einige Gegenstände aus der Praxis von Dr. Rupprecht, darunter dieses Ordinationsschild sowie ein Stuhl für Zahnbehandlungen befinden sich heute im Stadtmuseumsarchiv20

Einige Gegenstände aus der Praxis von Dr. Rupprecht, darunter dieses Ordinationsschild sowie ein Stuhl für Zahnbehandlungen befinden sich heute im Stadtmuseumsarchiv20

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 8. März 1973 erhielt, eingedenk seiner Verdienste um die medizinische Versorgung der Stadt in schwerer Notzeit, eine Straße in der Stadtwaldsiedlung den Namen Dr. Rupprecht-Straße.21

Wo befindet sich die Dr. Rupprecht-Straße?

Bildnachweis:

-) sämtliche s/w Fotos wurden von Dr. Wilfried Rupprecht (Sohn) zur Verfügung gestellt

-) Foto Grab: Thomas Kruspel (2025)

Quellen:

-) Weinrich, Dr. Berthold/ Plöckinger, Dipl.-Ing. Erwin: Niederösterreichische Ärztechronik – Geschichte der Medizin und der Mediziner Niederösterreichs (1990), S. 668

-) Weinviertler Nachrichten, Nr. 15/1959, S. 1