Die Etymologie, eine Teildisziplin der historischen Sprachwissenschaften, befasst sich mit der Herkunft und historischen Bedeutung von Wörtern. Neben Gewässer- und Flurnamen zählen Ortsnamen zu den ältesten Zeugnissen, die uns überliefert sind und sie erlauben oftmals Einblicke in die Zeit der Gründung der Orte bzw. gewähren Rückschlüsse auf die Namen der Gründer. In den erhalten gebliebenen Urkunden werden Orte frühestens einige Jahrzehnte bzw. oftmals Jahrhunderte nach ihrer Gründung – in unserer Gegend in der Regel im 11.-12. Jahrhundert – erstmalig erwähnt. Zum Teil ermöglichen die Namen auch einen Blick in die Zeit vor der deutschen Besiedlung, weil topografische Bezeichnungen teilweise auch von zuvor hier ansässigen Völkern übernommen wurden. Durch sprachliche Veränderungen (zB Lautverschiebungen), vor allem aber auch durch Änderungen in der Bedeutung von Wörtern, erschließt sich die ursprüngliche Bedeutung der Ortsnamen in der Regel nur den Experten. Hinzu kommt, dass im es im Laufe der Jahrhunderte teilweise auch zu Fehlern in der Schreibweise der Orte kam, die sich dann später eingebürgert und den eigentlichen Namen verfälscht haben. Tatsächlich ist es so, dass gerade vermeintlich einfach interpretierbare Ortsnamen eine völlig andere Bedeutung aufweisen, als es auf den ersten Blick scheint.

Zu diesen oben erwähnten Experten zählen die beiden Sprachwissenschaftler Dr. Heinrich Weigl und Dr. Elisabeth Schuster, die sich große Verdienste bei der Erforschung der niederösterreichischen Ortsnamen erworben haben. Dr. Weigl muss zweifellos als der Pionier der Ortsnamensforschung in Niederösterreich bezeichnet werden und begann seine Forschungstätigkeit bereits in den 1920er Jahren. Sein in den 1960er Jahren vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich herausgegebenes „Historisches Ortsnamenbuch“ ist das erste Standardwerk in diesem Bereich, und rund ein Vierteljahrhundert später folgte die „Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen“ von Frau Dr. Schuster, die ebenfalls vom Verein für Landeskunde veröffentlicht wurde. Auf die Werke dieser beiden Forscher stützt sich der nachfolgende Beitrag, wobei auch veraltete Deutungen angeführt werden, um die Entwicklung bzw. die Änderung bei der Deutung von Ortsnamen zu dokumentieren.

Ebendorf

Um 1140/50 findet sich die erste urkundliche Erwähnung als Beiname “de Ebendorf” (=von Ebendorf) und im 12.-15. Jahrhundert sind keine substantiell davon abweichenden Schreibweisen überliefert.

In der 1834 veröffentlichten Topographie von Franz Xaver Schweickhardt schreibt dieser, dass sich der Ortsname schlicht von “ebenes Dorf” herleitet. Aufgrund der Lage des Orts am Fuße eines Hügels wurde diese Theorie von der Forschung jedoch bereits vor langer Zeit als unwahrscheinlich verworfen.1

Die Deutung, dass sich der Ortsname von dem deutschen Personennamen „Ebo“ ableitet, findet sich bereits in den 1950er bzw. 1960er Jahren von Dr. Heinrich Weigl verfassten Publikationen.2 Den aktuellen Forschungsstand betreffend die Bedeutung des Ortsnamens fasste Dr. Elisabeth Schuster 1989 wie folgt zusammen: “beim Dorf, das nach einem Mann mit dem althochdeutschen Namen “Abo” bzw. “Ëbo” benannt ist. Im Genitiv ergibt sich dann unter Anfügung von Dorf: Abin(dorf) oder Ebin(dorf). Aufgrund der ähnlichen Lautung kann der Name nicht eindeutig bestimmt werden.“3

Eibesthal

Die erste urkundliche Erwähnung findet sich um 1120/30 als Beiname “de Iwanestale” (= von Iwanestale) und die Schreibweise änderte sich im Laufe der Jahrhunderte wie nachfolgende Tabelle zeigt.

| ca. 1130 | de Iwanestale, de Hiwanestale |

| 1170/80 | de Iwanstal |

| 1230 | de Eiwanstal |

| 1250/60 | de Ibanstal |

| 1303 | de Eybenstal |

| 1324 | Eybenstall |

| 1354 | Eybeinstal (Ober bzw. Nieder für Ober- und Unterort) |

| 1385 | Obern Eybestal |

| 1391 | Eybastal |

| 2. Hälfte 14. Jhdt. | Eybenstal |

| 1414 | Eywa(n)stal |

| 1429 | Eibestal |

| 1437 | Eybestal |

| 1541 | Eybestal |

Der Pädagoge Moritz Alois Ritter von Becker, zählte zu den Gründern des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich. Er beteiligte sich an dem von diesem Verein über Jahrzehnte hinweg geschaffenen Mammutprojekt – der Herausgabe einer Topographie von Niederösterreich, zu der er zahlreiche Artikel beisteuerte. Auch der Beitrag zu Eibesthal stammt aus seiner Feder und bezüglich der Herkunft des Ortsnamens merkt Becker folgendes an: „Der Name des Ortes, vom Bach genommen, weiset in der ältesten Schreibung iwanestale auf das althochdeutsche „iwa“=Eibe zurück, oder wenn man die zähe Beharrlichkeit der Bachnamen nach der bestehenden Analogien will gelten lassen, auf das gleichbedeutende keltische (kymrische) „ywen“, welches von den in diesem Teile des Landes nachweisbaren keltischen Bewohnern stammend, durch die nachrückenden Slaven, sowie später durch die colonisierenden Deutschen assimiliert worden wäre.“4 Diese im Jahre 1885 veröffentliche Deutung (Herleitung vom keltischen Ywen) wurde vier Jahre später vom Gründer bzw. Herausgeber des „Bote aus Mistelbach“ Bürgerschuldirektor Josef Glier in dessen Heimatkunde für den Bezirk Mistelbach – einer der ersten heimatkundlichen Publikationen unserer Gegend – übernommen.5

Der Deutung von Dr. Heinrich Weigl, dass der Ortsname seinen Ursprung hingegen tatsächlich im slawischen Personennamen Iwan (Ivan) hat6, schloss sich auch Dr. Elisabeth Schuster mit der folgenden Interpretation an: “beim Tal, das nach einem Mann mit dem Namen “Iwan” benannt ist. Genitiv des althochdeutschen Personennamens Iwan bzw. des slawischen Namens Ivan mit Tal.“7

Frättingsdorf

Erste urkundliche Erwähnung: ca. 1150/60 als Frategesdorf

| ca. 1150/60 | Frategesdorf |

| 1196/1216 | de Fratiginnesdorf |

| 1242 | Vretgoinstorf, Vratigeinstorf |

| 1260/80 | Vratkeinstorf, Vraetkeinstorf |

| 1271 | Vraekeinsdorf |

| 1280 | Vratheinsdorf |

| 1283 | Fratigensdorf |

| 1308 | Fratigeinstorf |

| 1340 | Fratigntorf |

| 1351 | Fratigesdorf |

| 1353 | Fratigesdorf |

| 1380 | Fratigesdorf |

| 1431 | Fratigersdorf bey Stecz (Staatz) |

| 1455 | Frëtigestorf |

| 1512 | Fratigesdorf |

| 1590 | Fraidigerstorff |

Dr. Weigl legte in seinen Publikationen aus den 1950er bzw. 1960er Jahren bereits die Ableitung des Ortsnamens vom slawischen Personennamen „Vrategoj“ dar.8

Dr. Schuster sieht die Möglichkeit einer Übertragung des Ortsnamens von der ebenfalls zur Herrschaft Pernegg gehörigen südmährischen Ortschaft Fratting (tschech. Vratěnin) und führt zur Bedeutung folgendes aus: “Dorf, das nach einem Mann mit dem Namen “Bratigoj” benannt ist. Der Name setzt sich also zusammen aus der Genitiv Form des Namens Bratigoj mit der Endung Dorf zusammen. Das das slawische „b“ mit einem „v“ eingedeutscht wurde und der Umlaut des Stammvokals sprechen für eine althochdeutsche Entlehnung.“[/efn_note]Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 2. Teil Ortsnamen F bis M (1990), S. 50[/efn_note]

Hörersdorf

Die erste urkundliche Erwähnung ist für das Jahr 1120/30 als Herolesdorf überliefert.

| 1120/30 | Herolesdorf |

| 1140/50 | Heroltstorf |

| 1258 | Heroltsdorf |

| 1294 | Heroltsdorf |

| 1303/06 | Heroltsdorf |

| 2. Hälfte 14. Jhdt. | Heresdorf |

| 1590 | Hererßdorff |

Franz Xaver Schweickhardt schreibt in seiner Topographie aus dem Jahre 1834 zum Ursprung des Namens folgendes: „Der frühere Name Herolesdorf ist von seinem Erbauer Herold oder Heroles abgenommen, dagegen aber die jetzige Benennung als Hörersdorf ohne allen Grund und Sinn verunstaltet worden.“9

Mit dieser Interpretation lag Schweickhardt laut Dr. Heinrich Weigl richtig, der den Ortnamen vom deutschen Personennamen Herold abgeleitet sah.10

Dr. Elisabeth Schuster fasst die Bedeutung des Namens und den Wandel zu seiner heutigen Form wie folgt zusammen: “Dorf, das nach einem Mann mit dem Namen Herol(t) benannt ist. Der Ortsname setzt sich also aus der Genitivform des althochdeutschen Personennamens Herolt und der Endung -dorf zusammen. Aus dem mundartlichen Gleichklang „er“ und „ör“ entwickelte sich die heute gebräuchliche Schreibweise mit „ö““11

Hüttendorf

Die erste urkundliche Erwähnung findet sich für das Jahr 1136 als „predia Hittindorf“. Die erste Erwähnung von Hüttendorf erfolgte also nicht als Beiname einer Person, sondern in Zusammenhang mit dem Wort „predia“, das Anwesen/Besitzungen in Form von Höfen bzw. Dörfern bezeichnete.

| vor 1136 | Hittindorf |

| 1234 | de Hittendorf |

| 1266 | Hitendorf |

| 1269 | Hittendorf |

| 1288 | Hitendorf |

| 1311 | Hytendorf |

| 1314 | Hippendorf |

| 1324 | (Ober, Nider) Hikkendorf |

| 1338 | (Nydern) Hittendorf |

| 1369 | (Obern, Nidern) Hittendorf |

| 1449 | (Ober) Hitndorf |

| 1466 | Hykndarf |

| 1590 | Hüttendorf |

Schweickhardt schreibt in seiner in den 1830er Jahren erschienenen Topografie zum Ursprung des Ortsnamens: „Der Name bezeichnet schon an sich selbst, daß anfangs nur einige Hütten da standen, die dann zu einem Dorfe anwuchsen.“12

Schweickhardts vereinfachende Deutung wurde von Dr. Heinrich Weigl widerlegt, der in seinen Publikationen einen Zusammenhang zu dem deutschen Personennamen „Hitto“ aufzeigt.13

Dr. Schuster führt zur Bedeutung des Namens im Jahre 1990 folgendes aus: “Dorf, das nach einem Mann mit dem Namen Hitto benannt ist. Genitiv des althochdeutschen Personennamens Hitto und -dorf; wie oben angeführt (Siehe Tabelle) kam es im Laufe der Zeit mehrfach zu Konsonantenwechseln, auch die Änderung des Vokals auf „ü“ dürfte durch eine falsche Verschriftlichung zugrundeliegen (sic!) (Anm.: begründet sein)„14

Kettlasbrunn

Die älteste überlieferte urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1280 und lautet „Chottinsprunne“ und in den folgenden Jahrhunderte wandelte sich der Name wie folgt:

| 1280 | Chottinsprunne |

| 1284 | Chotensprunne |

| 1294 | Chotensprunne |

| 1303 | Chotesprunne |

| 1359 | Chötesprunne |

| 1395 | Chotasbrunn |

| 2. Hälfte 14. Jhdt | Chotensprunne |

| 1429 | Gottesprunn |

| 1453 | Kottesprunn |

| 1592 | Kettlesbrunn |

| 1596 | Khöttlesprunn |

Dr. Heinrich Weigl sieht den Ursprung des Ortsnamens im slawischen Personennamen „Chotej“.15 Ähnlich die Deutung von Dr. Elisabeth Schuster gemäß der es sich um eine „flektierte Form des slawischen Personennamens Chotěnʒ, dessen Endung in Verniedlichungsform “-in(s)” über “-lein(s)” zu “-la(s)” abgeschwächt wurde“ handelt.16

Lanzendorf

Die älteste urkundliche Erwähnung als Beiname „de Lanzendorf“ (=von Lanzendorf) findet sich 1141/74

| 1141/74 | de Lanzendorf |

| 1156 | de Lanzendorf |

| 1322 | Lantzendorf |

| 1344 | Lantzendorf |

| 1376 | Lanczendorff |

| 1400 | Lantzendorf |

| 1509 | Lanzendorf |

Schweickhardt schreibt in 1834 in seiner Topografie: „Lanzendorf ist ein alter Ort, und scheint von den Herren von Lanzendorf, welche ihren Sitz in dem Dorfe gleiches Namens im Viertel unter dem Wienerwald gehabt haben, gegründet worden zu seyn und auch den Namen erhalten zu haben, …“17

Tatsächlich dürfte der Name von einem anderen Ort namens Lanzendorf übertragen worden zu sein, allerdings wohl nicht wie von Schweickhardt vermutet von dem bei Schwechat gelegenen Lanzendorf, sondern sowohl „unser“ Lanzendorf, als auch das Lanzendorf bei Schwechat dürften ihren Namen von Lanzendorf bei Böheimkirchen erhalten haben.

Der Ursprung des Ortsnamens steht in Zusammenhang mit dem deutschen Personennamen Lanzo, wie bereits Dr. Weigl feststellte.18

Dr. Schuster fasst die Bedeutung des Namens unter Verweis auf den Eintrag zu Lanzendorf (bei Böheimkirchen) wie folgt zusammen: „Dorf, das nach einem Mann mit dem Namen ‚Lanzo‘ benannt ist; Genitiv des althochdeutschen Personennamens Lanzo mit -dorf“19

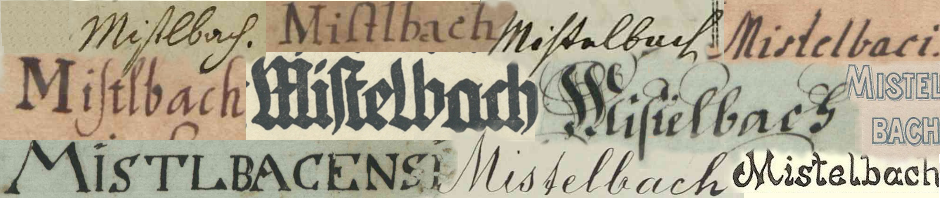

Mistelbach

älteste urkundliche Erwähnung 1125/1130 als Beiname „de Mistelbach“ bzw. „de Mistelpach“; zwar änderte sich im Laufe der Jahrhunderte auch gelegentlich die Schreibweise des Ortnamens geringfügig, aber nie in einer die Bedeutung des Namens verändernden Art und Weise.

Laut Dr. Heinrich Weigl: „Benannt nach einem Bach an dem Misteln wachsen.“20 Auch Dr. Elisabeth Schuster hat dieser Deutung nichts weiteres hinzuzufügen.21 Bei allen bisher im Rahmen dieses Beitrags behandelten Ortsnamen wurden die Orte nach Personen benannt. Mangels anderer Anhaltspunkte gehen die Experten im Falle Mistelbachs offenbar davon aus, dass sich der Ortsname aus den natürlichen Gegebenheiten ableitete und dieser später von dem hier ansässig gewordenen Adelsgeschlecht angenommen wurde.

Könnte nicht ein Zusammenhang zu anderen Orten namens Mistelbach bestehen?

Namensübertragungen aus der Herkunftsregion der Siedler sind grundsätzlich durchaus üblich, aber im Raum Mistelbach eher die Ausnahme. Zwar existiert ein Mistelbach auch bei Bayreuth in Oberfranken, aber ein Zusammenhang zwischen dem sich dort ebenfalls Mistelbach nennenden Adelsgeschlecht und den hiesigen Herren von Mistelbach konnte bislang nicht hergestellt werden. Hierbei gilt es festzuhalten, dass das oberfränkische Mistelbach urkundlich erstmals 1125 erwähnt wird und das dort ansässige Reichsrittergeschlecht gar erst 1325 – also zu einer Zeit als die Herren von Mistelbach bereits ihrem Ende zugingen. Prof. Mitscha-Märheim der sich intensiv mit den Herren von Mistelbach und auch deren Herkunft befasst hat, schließt einen Zusammenhang mit dem fränkischen Geschlecht aus. Aufgrund des Namens des ersten überlieferten Herren von Mistelbach “Erlwin” vermutet er eine schwäbische Herkunft der Mistelbacher, da dieser Name in Franken zur damaligen Zeit nicht gebräuchlich war, in Schwaben hingegen schon.22

Das Waldviertler Mistelbach (Gemeinde Großschönau – nahe Weitra) wurde übrigens nach dem Weinviertler Mistelbach benannt und verdankt seinen Namen der Tatsache, dass eine der Töchter aus dem Geschlecht der jüngeren Herren von Mistelbach names Ofemia einen Kuenringer heiratete und offenbar als Geschenk an sie benannte er einen neu gegründeten Ort in seinem Herrschaftsgebiet nach ihrer Heimat.

An der Zaya oder ohne?

Mit Entscheidung des Landeshauptmannes des Gaus Niederdonau wurde am 21. August 1939 der Name der Stadt von „Mistelbach“ auf “Mistelbach an der Zaya” abgeändert. Die Änderung erfolgte auf Antrag der Reichspostdirektion Wien und sollte wohl Verwechslungen mit dem reichsdeutschen bzw. dem Waldviertler Mistelbach verhindern.23

Rund 34 Jahre später am 14. November 1973 wurde mit Gemeinderatsbeschluss der Ortsname von „Mistelbach an der Zaya“ auf „Mistelbach“ (zurück)geändert.25

Paasdorf

älteste urkundliche Erwähnung 1136 als Beiname „de Pabistorf“ (= von Pabistorf)

| 1136 | de Pabistorf |

| 1150 | de Pabestorf |

| 1250 | Paebestorf |

| 1294 | Baebsdorf |

| 1298 | de Pabstorf |

| 1302/22 | Peisdorf |

| 1314 | Peysdorf |

| 1328 | Paestorf |

| 1335 | Perstorf |

| 1341 | Peystorf |

| 1349 | Paestorf |

| 1351 | Pestarf |

| 1368 | Pevstorff |

| 1390 | Pêstorf |

| 1400 | Pêstarff |

| 1404 | Pestorff |

| 1492 | Pasdorf |

| 1521 | Pasdorf |

Der Mittelschulprofessor und spätere Universitätslektor für (Geschichts-)Didaktik Dr. Franz Heilsberg leitet in seinem 1914 in der Topographie des Vereins für Landeskunde erschienen Beitrag zu Paasdorf das überlieferte altmittelhochdeutsche „pabisdorf“ oder „pabesdorf“ von der spätalthochdeutschen Grundform babsic-dorf bzw. babsesc-dorf ab. Seinen weiteren Ausführungen ist dann eher schwer zu folgen und deren Qualität für Laien nicht zu beurteilen: „Dies babisc oder babesc ist mittels des Abstammung oder Herkunft anzeigenden Suffixes -iske gebildet, von dem als Verwandtschaftsnamen verwendeten Kindeswort babo, pabo, dessen Erhebung zum Mannesnamen uns hier nichts angeht. Die Erleichterung von „-isc, -esc“ zu „-is, -es“ ist eine in solchen Namenbildungen nicht seltene Erscheinung. Die Bedeutung von pabisdorf, pabesdorf geht auf das Nachbarliche, Trauliche, und hat ihre Parallelen in Bruderndorf, Bullendorf, Mamau (“Buhli” und “Muhmi”) usw.“26 Diese Interpretation, die zweifellos den nachfolgenden Sprachwissenschaftlern bekannt war, wurde von diesen nicht aufgegriffen.

Dr. Heinrich Weigl sieht einen nicht sicher deutbaren Personennamen „Pab“ als Ursprung des Ortsnamens.27

Dr. Elisabeth Schuster vermutet die Ableitung von einem slawischen Personennamen (zB tschechisch Pabeš). Eine Herleitung von „Pabes“ = mittelhochdeutsch-bairisch für Papst (also für einen hohen kirchlichen Würdenträger) wird von ihr in Anbetracht des Umlautes hingegen als unwahrscheinlich qualifiziert.28

Siebenhirten

Erstmalig urkundlich um ca. 1140/50 als Beiname „de Subinhirtin“ (von Subinhirtin) erwähnt, findet sich der Name in den folgenden Jahrhunderten in unterschiedlichen Schreibweisen überliefert.

| ca 1140/50 | de Subinhirtin |

| 1178 | de Svbinhirti |

| 1209 | de Sibenhirten |

| 1231 | de Sibinhirte |

| 1303 | Sibinhirten |

| 1304 | von Sibenhierten |

| 1312 | der Sibenhiert(t)er |

| 1316 | der Subenhierter |

| 1370 | von Sibenhirten |

| 1387 | Subenhirten |

| 1403 | Sibenhirtten |

| 1455 | Sybenhirten |

Wie mit allen Aspekten der Geschichte seines Heimatorts beschäftigte sich Prälat Franz Stubenvoll in seiner Ortschronik auch intensiv mit allen Theorien zur Bedeutung des Ortsnamens29:

In der Pfarrchronik findet sich eine Vermutung zur Herkunft des Namens und zwar, dass sich die Zahl „Sieben“ von den sieben Grundherrschaften, die einst Besitzungen und Untertanen in Siebenhirten besaßen, herleitet. Ein Gemälde aus dem Jahr 1716, dass den heiligen Rochus zeigte und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Siebenhirtner Kirche hing, zeigte unter dem Namenspatron der Kirche, sieben Hirten, die sich um eine Hütte scharten. Die Anzahl der Grundherrschaften war im Laufe der Jahrhunderte allerdings Veränderungen unterworfen und sie mag zum Zeitpunkt der Schaffung des Gemäldes gestimmt haben, aber sicherlich nicht im Zeitpunkt der Gründung des Orts bzw. in der Zeit aus der der Name erstmals überliefert ist. Diese Herleitung in Zusammenhang mit dem Gemälde in der Kirche hielt sich hartnäckig im Volksmund.

Eine weitere Theorie zur Herleitung des Namens bezieht sich auf „Hirten des Siegbot“, denn der zweite Fall von Siegbot würde „Sieben“ oder „Siben“ lauten. Gegen diese Theorie spricht, dass die älteste Namensform allerdinsg „Subinhirti“ lautet und in der Namensforschung ist stets die älteste überlieferte Namensform am bedeutendsten, da sich die Schreibweise von Namen im Laufe der Jahre veränderte und die älteste überlieferte Form somit dem ursprünglichen Namen am nächsten ist.

Prälat Stubenvoll führt dann auch noch die Deutung des Ortsnamens aus der Topographie von Schweickhardt im Beitrag zu jenem Siebenhirten an, das heute Teil des 23. Wiener Gemeindebezirks ist: „Gewiss bestand die erste Ansiedlung auf dieser Stelle durch sieben Hirten, die hier ihre Hütten aufschlugen, da die große Fläche, welche sich ringsum ausbreitet, gute Weideplätze für ihre Herden enthielt, daher der alte und unverändert gebliebene Name.“30 In diesem Zusammenhang verweist Stubenvoll darauf, dass diese Deutung offensichtlich in Unkenntnis der ältesten Schreibweise „Subinhirti“ erfolgte und diese damit wohl unzutreffend sei. Dieser Einwand scheint nur bedingt zulässig, weil Stubenvoll hier die Deutung des einen Ortsnamens mit der Schreibweise eines anderen Ortes gleichen Namens vergleicht. Schweickhardt weist darauf hin, dass sich der Name des Weinviertler Siebenhirten vermutlich von der gleichnamigen südlich von Wien ansässigen Adelsfamilie ableitet.31 Während Stubenvoll diese These bei seiner Abhandlung zur Bedeutung des Ortsnamens anführt, bezeichnet er die von Schweickhardt angedeutete Verbindung zum Liesinger Siebenhirten im Zuge der im zweiten Teil des ersten Bandes behandelten Geschichte der Grundherrschaft in seinem Heimatort als Irrtum.32

Dr. Weigl schreibt recht kryptisch, dass der Name verständlich sei, und es sich seiner Auffassung also tatsächlich um Hirten handle. Außerdem habe die Zahl Sieben in früherer Zeit eine uns heute nicht mehr erkennbare magische Bedeutung gehabt.33

Dr. Elisabeth Schuster hält sich im 1994 erschienen Teilband ihrer Abhandlung zu den niederösterreichischen Ortsnamen betreffend Siebenhirten kurz und vermerkt zur Bedeutung lediglich: „(Siedlung) bei den sieben Hirten“34

Quellen:

- Schweickhardt, Franz Xaver: Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens. Viertel unterm Manhartsberg, Band I (1833), S. 175

Online verfügbar in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek - Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band II – “D/T bis G” (1965) S. 99 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 2. Teil Ortsnamen A bis E (1989), S. 460

- Moritz Alois Ritter von Becker: Art. Eibesthal in: Band II, Heft 14 u. 15 (1885), S. 518 (Online NÖ Landesarchiv)

- Glier, Josef: Der politische Bezirk Mistelbach – ein Beitrag zur Heimathskunde für Schule und Haus (1889), S. 71f (Online in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek)

- Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band II – “D/T bis G” (1965) S. 127 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 1. Teil Ortsnamen A bis E (1989), S. 487

- Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band II – “D/T bis G” (1965) S. 237 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schweickhardt, Franz Xaver: Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens. Viertel unterm Manhartsberg, Band III (1834), S. 32

Online verfügbar in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek - Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band III – “H, I, Y, J, K, Ch” (1970), S. 153 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 2. Teil Ortsnamen F bis M (1990), S. 302

- Schweickhardt, Franz Xaver: Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens. Viertel unterm Manhartsberg, Band III (1834), S. 67f

Online verfügbar in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek - Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band III – “H, I, Y, J, K, Ch” (1970), S. 170 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 2. Teil Ortsnamen F bis M (1990), S. 316

- Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band III – “H, I, Y, J, K, Ch” (1970), S. 232 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 2. Teil Ortsnamen F bis M (1990), S. 370

- Schweickhardt, Franz Xaver: Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens. Viertel unterm Manhartsberg, Band III (1834), S. 293

Online verfügbar in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek - Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band IV – “L, M” (1972), S. 18f (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 2. Teil Ortsnamen F bis M (1990), S. 451f

- Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band IV – “L, M” (1972), S. 162 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs)

- Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 2. Teil Ortsnamen F bis M (1990), S. 562

- Mitscha-Märheim, Dr. Herbert: Mistelbach I (1974), S. 47

- Amts-Blatt des Landrates in Mistelbach, 31. August 1939 (57. Jg. – Nr. 35), S.?

- 24Grimus, Dr. Norbert/ Exl, Mag. Engelbert: „Die Großgemeinde Mistelbach (1972-1998) In: Exl, Mag. Engelbert (Hrsg.): 125 Jahre Stadt Mistelbach – Ein Lesebuch (1999), S. 97

- Dr. Franz Heilsberg: Art. Paasdorf in: Band VIII, Heft 1 u. 2 (1914), S. 1f

(Online NÖ Landesarchiv) - Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 15;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band II – “A bis B/P” (1964) S. 92 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 1. Teil Ortsnamen A bis E (1989), S. 211

- Stubenvoll, Franz: Siebenhirten bei Mistelbach – Eine Geschichte des Ortes, seiner Herrschaft und seiner Pfarre (1986), Band 1, S. 79f

- Schweickhardt, Franz Xaver: Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens. Viertel unter dem Wienerwald, Band VI (1833), S. 82

Online verfügbar in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek - Schweickhardt, Franz Xaver: Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens. Viertel unterm Manhartsberg, Band VI (1835), S. 151-154

Online verfügbar in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek - Stubenvoll, Franz: Siebenhirten bei Mistelbach – Eine Geschichte des Ortes, seiner Herrschaft und seiner Pfarre (1986), Band 1 – Teil 2, S. 623

- Weigl, Dr. Heinrich: “Die Ortsnamen des Mistelbacher Bezirkes” In: Heimat im Weinland”, Band I (1954), S. 18;

Weigl, Dr. Heinrich: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Band VI – “S” (1974), S. 115 (Online verfügbar in den Beständen des Niederösterreichischen Landesarchivs) - Schuster, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen, 3. Teil Ortsnamen N bis Z (1994), S. 274f