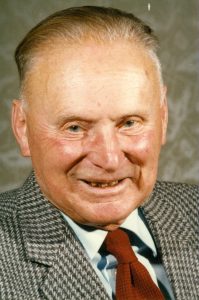

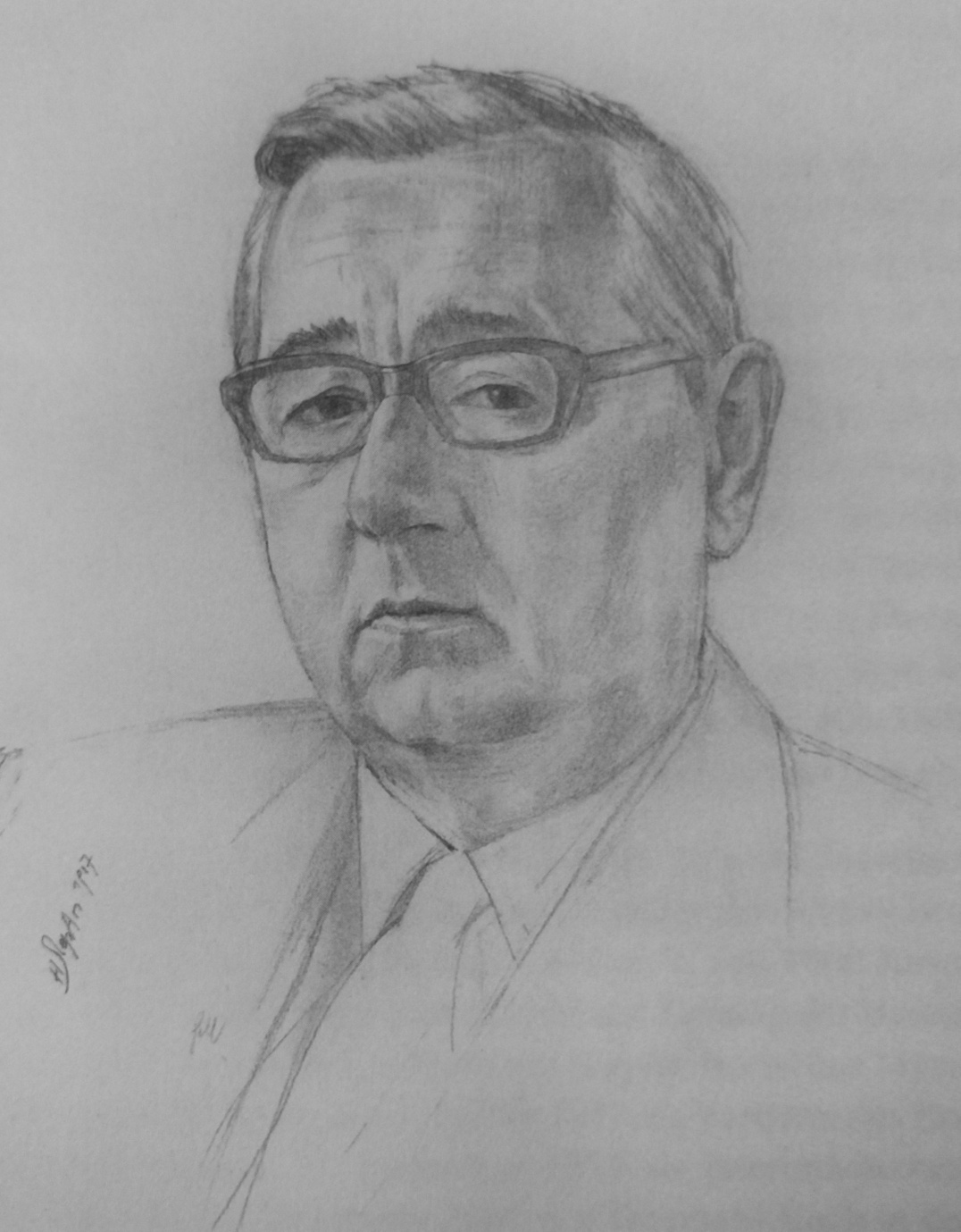

Landtagsabgeordneter Bürgermeister Kommerzialrat Thomas Freund

* 26.7.1850, Laa a.d. Thaya

† 20.1.1937, Mistelbach

Der 1850 als Sohn des Laaer Bürgers Joseph Freund und dessen Gattin Barbara, geb. Hackel, in Laa a.d. Thaya geborene Thomas Freund kam 1876 nach Mistelbach und erwarb das Haus Hafnerstraße 11 (heute: Möbel Rieder). Hier eröffnete er nach großzügigem Um- und Ausbau seine Warenhandlung und bei Freund konnte man neben Waren des täglichen Bedarfs, von Süßigkeiten über Schießpulver, Chemikalien, Textilien, Spielkarten und Petroleum, beinahe alles Erdenkliche bekommen. In den Jahren 1900/1901 und nach einer Unterbrechung erneut im Zeitraum von 1909 bis 1916 führte sein Unternehmen auch eine Filiale in Zistersdorf. 1877 ehelichte er Anna Selbach, die Tochter des Mistelbacher Riemermeisters Michael Selbach, und aus dieser Ehe sollten vier Kinder hervorgehen.

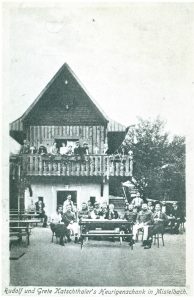

Das Warenhaus Freund etwa 1900

Das Warenhaus Freund etwa 1900

Nach der Gemeinderatswahl im Juni 1885 zog Freund als Vertreter der deutschnationalen Bewegung erstmalig in den Mistelbacher Gemeinderat ein. Die darauffolgende Gemeinderatswahl im Jahr 1888 brachte einen großen Wahltriumph für die Deutschnationalen, infolgedessen sie auch den Bürgermeistersessel beanspruchten. Nachdem der klare Favorit für das Amt des Bürgermeisters bekannt gab für diese Aufgabe nicht zur Verfügung zu stehen, wurde im Zuge der konstituierenden Gemeinderatssitzung der Tischlermeister Bernhard Steiner zum Bürgermeister gewählt. Doch nach nur zwei Monaten legte Steiner das Amt aufgrund parteiinterner Streitigkeiten zurück. Nach diesen beiden Personalien wurde schließlich Freund im Oktober 1888 zum neuen Bürgermeister gewählt, doch die Wahl eines „Zuagroasten“ zum Stadtoberhaupt war umstritten und viele zweifelten an seiner Fähigkeit die Stadt bzw. den zerstrittenen Gemeindeausschuss führen zu können. Bürgermeister Freund konnte sich jedoch erfolgreich behaupten und mit ihm begann eine Reihe von nicht in Mistelbach geborenen Bürgermeistern, die mit geringfügigen Unterbrechungen knapp 120 Jahre währte. Während seiner Amtszeit wurde die Infrastruktur der Stadt (Wasser- und Gasleitungsnetz, Straßenpflasterungen) stark ausgebaut und unter anderem wurden folgende bedeutende Einrichtungen geschaffen: Neuanlage des Friedhofs (1891), Neuanlage des Stadtparks (1895), Notspital (1896), Winzerschule (1898), Knaben Volks- und Bürgerschule (1898), städtische Badeanstalt (1899), neues Rathaus (1901), Gaswerk (1902), Neubau Elisabethkirche (1905), Landesbahnen (1906), Bezirkskrankenhaus (1909) und Waisenhaus (1910). Wie damals üblich, stand er während seiner Zeit als Bürgermeister stand auch der städtischen Sparkasse als Direktor vor, die die Finanzierung der oben genannten Projekte ermöglichte. Mehrere Angehörige des Kaiserhauses übernachteten anlässlich von Besuchen in Mistelbach in der über dem Geschäft gelegenen Wohnung des Bürgermeisters und folgende Personen zählten zu den Gästen der Familie Freund: Erzherzog Rainer im Juli 1896, Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand im September 1902 und Erzherzog Leopold Salvator (1906 & 1912). Franz Ferdinand soll als er gemeinsam mit seinem Quartiergeber dessen Wohnung betrat, bemerkt haben: „Schöner habe ich es ja zuhause nicht“. Im Jahre 1905 wurde Freund die hohe Ehre einer persönlichen Audienz bei Kaiser Franz Joseph I. zuteil, bei der dieser seine großen Verdienste um die Entwicklung der Stadt Mistelbach lobte.

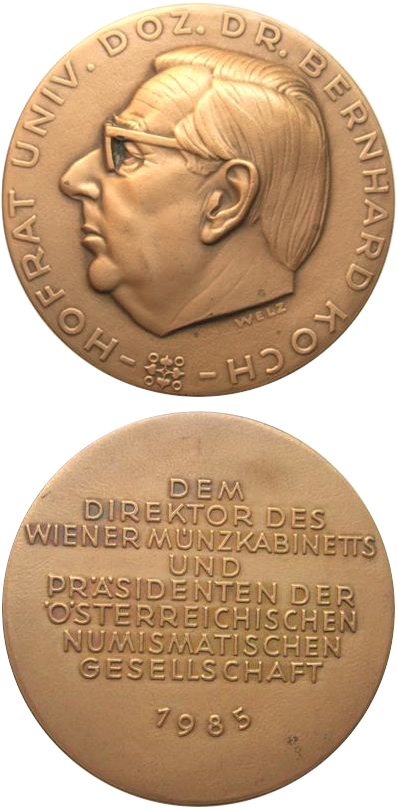

1908 stiftete Freund anlässlich seines zwanzigjährigen Jubiläums als Bürgermeister von Mistelbach eine Bürgermeisterkette aus vergoldetem Silber, deren Anhänger die anlässlich des 60-jährigen Regierungsjubiläums des Kaisers gestiftete niederösterreichische Bürgermeistermedaille bildete.

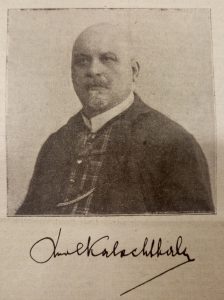

Links: die von Bürgermeister Freund gestiftete Bürgermeisterkette in ihrer heutigen Form (ursprünglich waren alle Teile der Kette vergoldet), rechts: Freund mit Bürgermeisterkette im Jahr 1908

Freund gehörte zu den gemäßigten Deutschnationalen und nach eigenen Angaben 1895 zu den Mitbegründern der Deutschen Volkspartei (DVP), die sich von der radikalen Schönerer-Bewegung abgespalten hatte. Mit dem Aufstieg der Christlichsozialen Partei im niederösterreichischen Landtag zu Beginn des 20. Jahrhunderts versank die DVP jedoch bald in der Bedeutungslosigkeit. Dies hatte zur Folge, dass sich einige Mitglieder des Mistelbacher Gemeindeausschusses (=Gemeinderat), der zuvor klar von deutschnationaler Gesinnung geprägt war, unter Führung von Bürgermeister Freund mehr und mehr den Christlichsozialen zuwandten. So traten etwa Deutschnationale und Christlichsoziale gemeinsam als „Vereinigte Bürgerpartei“ bei der Gemeinderatswahl 1905 an, unter anderem auch um mit vereinten Kräften dem befürchteten Aufstieg der Sozialdemokraten Vorschub zu leisten. Dieser Prozess gipfelte schließlich darin, dass sich Freund für die Landtagswahlen im Herbst 1908 von der christlichsozialen Partei als Kandidat aufstellen ließ. Die Christlichsoziale Wahlpropaganda proklamierte ihn schließlich zum Kompromisskandidaten der Christlichsozialen und Deutschnationalen, um die Stimmen der beiden Lager zu bündeln. Hierzu muss festgehalten werden, dass das deutschnationale Lager bereits damals in mehrere Strömungen und Parteien zersplittert war. Einige zeitgenössische Zeitungsberichte überregionaler Blätter, darunter auch einige mit (radikal) deutsch-nationaler Ausrichtung, behaupten hingegen: die Wahlmännerversammlung die Freund zum vermeintlichen „Kompromiss“-Kandidaten wählte, habe lediglich aus Angehörigen der Christlichsozialen Partei bestanden und somit sei die Verkündung einer Kompromisskandidatur eine Erfindung bzw. eine wahltaktische Finte der Christlichsozialen. Derartigen Vorhaltungen entgegnete Freund, dass es sich hierbei um „Hetzereien“ einiger liberaler, sozialdemokratischer und einzelner radikalnationaler Zeitungen handle und sich die Christlichsoziale Partei als Vertreterin nationaler Interessen bewährt habe. Schließlich konnte er sich bei der Landtagswahl im Städtewahlkreis Mistelbach (Mistelbach-Feldsberg-Laa/Thaya-Zistersdorf) erfolgreich durchsetzen und gehörte ab der Konstituierung zu Beginn des Jahres 1909 dem Landtag als Vertreter der Christlichsozialen Partei an. Grundsätzlich hätte die Legislaturperiode regulär bis Jänner 1915 gedauert, allerdings wurde der Landtag nach dem Attentat von Sarajevo und dem bald darauffolgenden Ausbruch des 1. Weltkriegs nicht mehr einberufen. Da während des Krieges auch keine Wahlen ausgeschrieben wurden, endete die Amtsdauer der Mandatare mit Ablauf der Legislaturperiode ersatzlos. Von November 1918 bis Mai 1919 war Freund Mitglied der provisorischen Landesversammlung für Niederösterreich, der alle Abgeordneten des letzten gewählten Landtags und die Reichsratsabgeordneten aus Niederösterreich angehörten. Bei der historisch bedeutsamen konstituierenden Sitzung dieses Gremiums am 5. November 1918, bei der die grundlegenden Weichen für den Übergang vom Kronland zum Bundesland der kurz darauf ausgerufenen Republik gestellt wurden, war Freund (so wie zahlreiche andere Abgeordnete auch) jedoch nicht anwesend.

Freunds Parteiwechsel vor der Landtagswahl 1908 bzw. die offenbar einseitige Ausrufung zum Kompromisskandidaten sorgte für gehörige Verstimmung in den deutschnationalen Kreisen in Mistelbachs und ihren Vertretern im Gemeindeausschuss (=Gemeinderat), und er galt einigen nun als Überläufer und Opportunist. Einer von Freunds christlichsozialen Parteikollegen bestreitet in seinen Memoiren, dass Freund aus persönlichen, opportunistischen Motiven zu den Christlichsozialen gewechselt sei, sondern lediglich auf wirksamste Weise die Interessen der Stadt vertreten wollte. Besonders nach der für die Christlichsozialen unerwarteten, empfindlichen Niederlage im Mistelbacher Städtewahlkreis bei den Reichsratswahlen im Juni 1911, wendete sich das Blatt gegen Freund und um der sich abzeichnenden schweren Niederlage bei den bevorstehenden Gemeinderatswahlen zu entgehen, legte Freund das Amt des Bürgermeisters mit 2. August 1911 zurück. Tatsächlich wurde die Gemeinderatswahl im September desselben Jahres für die Christlichsozialen zu einer vernichtenden Niederlage, während die Deutsch-Freiheitlichen, die auch bei der Reichratswahl obsiegten, erneut triumphierten und deren Kandidat Josef Dunkl jun. wurde zum neuen Bürgermeister gewählt. Es war dies das wenig ruhmreiche Ende seiner 23 Jahre währenden Tätigkeit als Bürgermeister und Direktor der städtischen Sparkasse, ohne die anlässlich des Ausscheidens sonst üblichen Ehrungen und Würdigungen seiner Verdienste. Doch wirkte Freund weiterhin als Landtagsabgeordneter für die Stadt Mistelbach und auch nach dem Ende seiner politischen Mandate war er unter anderem im Bezirksschulrat, als Obmann des Landeskindergartens und als Funktionär in Gewerbeverbänden für das Gemeinwohl aktiv. Etwa im Jahr 1912 ließ Freund sich seinen Alterssitz in Form eines Prachtbaus auf dem Grundstück Mitschastraße 11 errichten, die sogenannte „Freundvilla“ (heute: Dr. Schwelle/Dr. Götzendorfer).

Das Ehepaar Freund feierte 1927 Goldene Hochzeit

Das Ehepaar Freund feierte 1927 Goldene Hochzeit

1927 wurde er zum Ehrenbürger Mistelbachs ernannt und feierte in diesem Jahr auch die goldene Hochzeit mit seiner Gattin Anna. Drei Jahre später wurde ihm vom Bundespräsidenten der Titel eines Kommerzialrates verliehen. Am 20. Jänner 1937 verstarb Altbürgermeister Thomas Freund im Alter von 86 Jahren in seiner Villa und wurde drei Tage später auf dem Mistelbacher Friedhof beerdigt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 4. Juni 1954 wurde seine letzte Ruhestätte zum Ehrengrab der Stadt Mistelbach erklärt.

Das Warenhaus „Thomas Freund“ wurde von 1914 bis 1942 von seinem Sohn Rudolf geführt und danach von dessen Witwe Elsa. 1955 übernahm schließlich Freunds Enkeltochter Hilda (verehelichte Kautz) den Betrieb von ihrer Mutter und wandelte diesen 1957 in die Möbelhandlung „Freund & Kautz“ um, die bis etwa 1986 bestand.

Ob die frühere Schulgasse noch in seinen letzten Lebensjahren oder erst unmittelbar nach seinem Ableben in Thomas Freund-Gasse benannt wurde, ließ sich bisher leider nicht eruieren. Eine Umbenennung kann erst nach 1934 erfolgt sein, aber bereits in einem Nachruf im Mistelbacher Bote wird der neue Name der Gasse erwähnt.

Wo befindet sich die Thomas Freund-Gasse?

Quellen:

-) Eintrag zu Thomas Freund im Biographischen Handbuch des NÖ Landtages 1861–1921

(Die Information, dass Freund als Abgeordneter zunächst der Deutschen Volkspartei angehörte und erst später zur christlichsozialen Partei wechselte ist unter Anbetracht der Umstände seiner Kandidatur, die durch zahlreiche obig zitierte Zeitungsberichte dokumentiert ist, als falsch anzusehen. Er stellte sich zur Wahl als Kandidat der christlichsozialen Partei, und trat dieser unmittelbar nach seiner erfolgreichen Wahl auch bei.)

-) Spreitzer, Prof. Hans: „Mistelbachs Straßen- und Gassennamen“ in: Mistelbacher-Laaer Zeitung, 24. September 1955, S. 2 (Die Angabe, dass die gegenwärtige Bezeichnung erst seit 1945 eingeführt wurde, ist falsch.)

-) Prof. Spreitzer, Hans: Der Bezirk Mistelbach und seine Abgeordneten im nö. Landtag in Heimat im Weinland – Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach (1961), S. 108 (Anm.: Die Angabe Freund sei erst 1888 in den Mistelbacher Gemeinderat eingezogen ist nicht korrekt, tatsächlich zog er bereits 1885 in dieses Gremium ein – wie im Text oben zitierte Quellen belegen)

Bildnachweis:

-) Portrait: Museumsarchiv der Stadt Mistelbach

-) Warenhaus Freund: Ausschnitt einer Ansichtskarte von L. Forstner, aus der Sammlung von Herrn Gerhard Lichtl, digitalisiert von Otmar Biringer

-) Bürgermeisterkette: zVg Stadtgemeinde Mistelbach

-) Freund im Jahr 1908: Tenger, Ignaz: Österreichischer Bürgermeister-Almanach – 1848 – 1908; Jubiläums-Widmung zur Feier des 60jährigen Regierungs-Jubiläums Sr. k.u.k. a. M. Franz Josef I. (1908) (Digitalisat NÖ Landesarchiv)

-) Freund mit Gattin: Das interessante Blatt, 24. Februar 1927, S. 8 (ONB-ANNO)

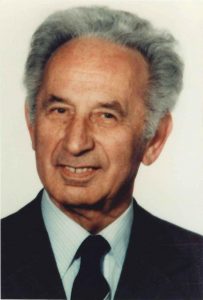

* 3.1.1884, Wang (Oberbayern)

* 3.1.1884, Wang (Oberbayern)

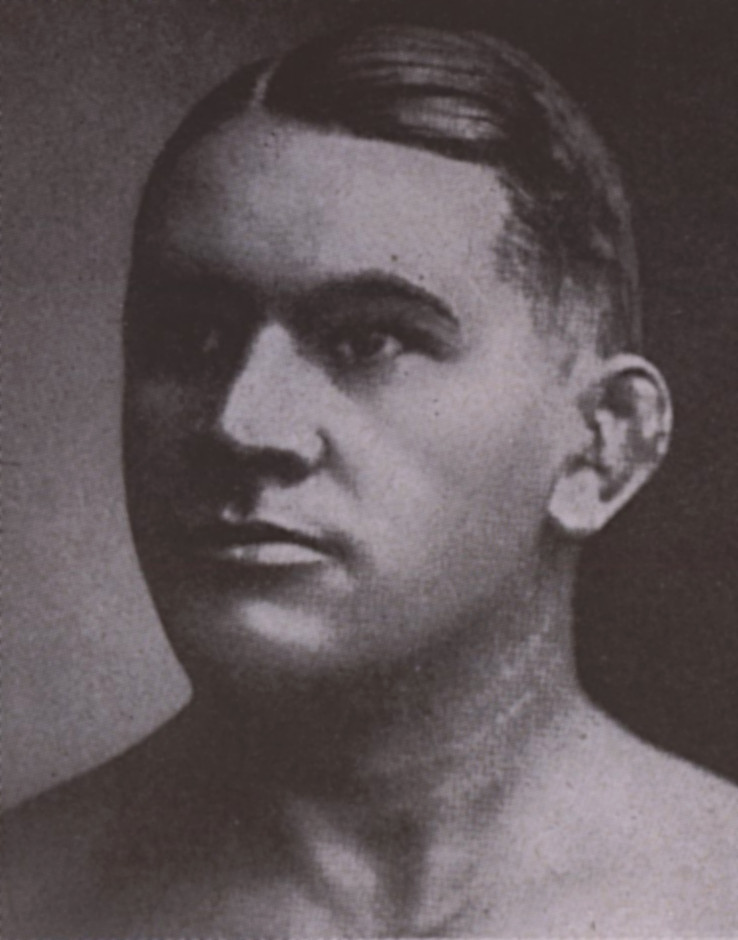

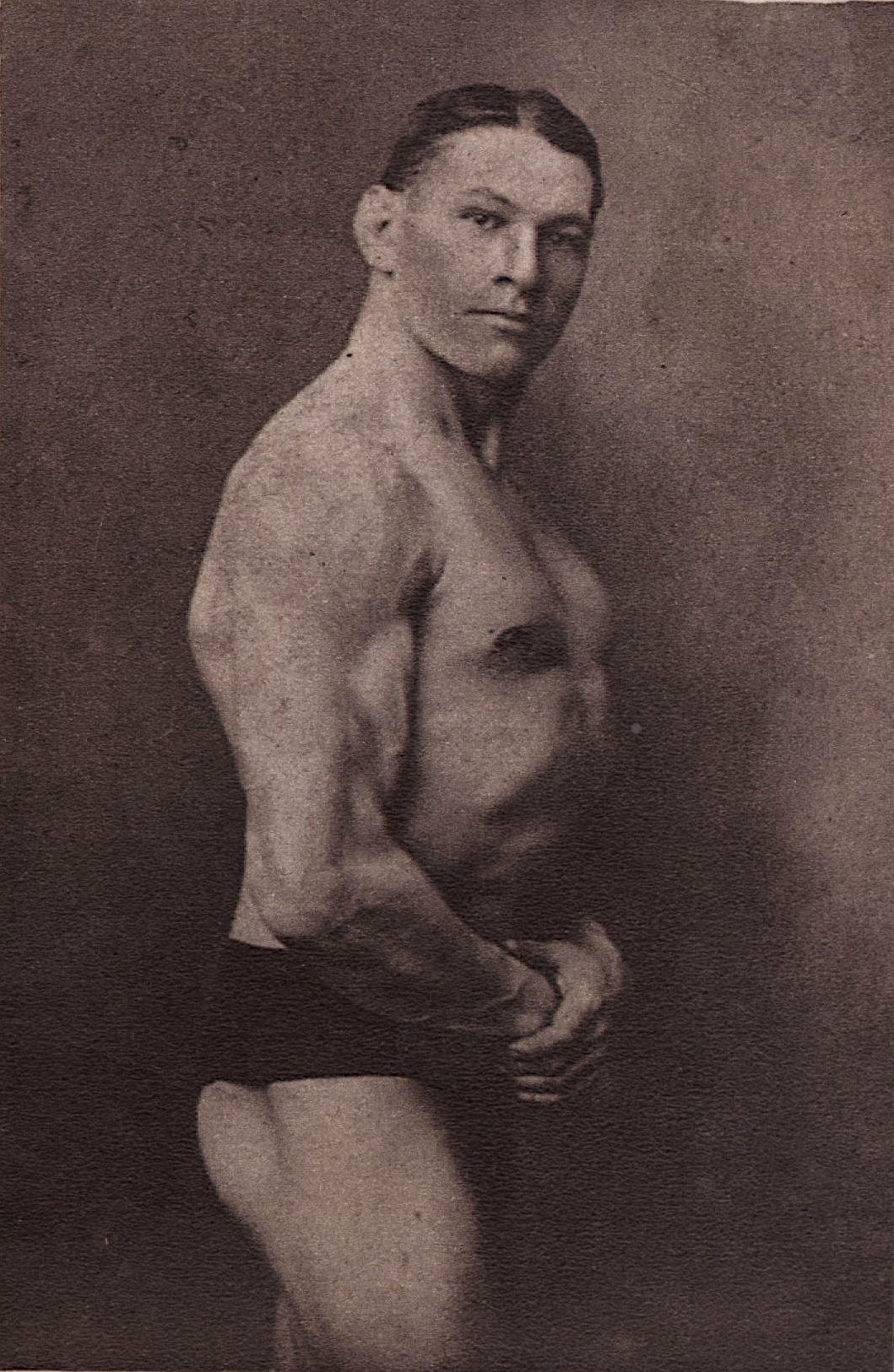

Trestler im Jahre 1912 als Teilnehmer bei einer „Körper- und Muskelschönheitskonkurrenz“ in Wien

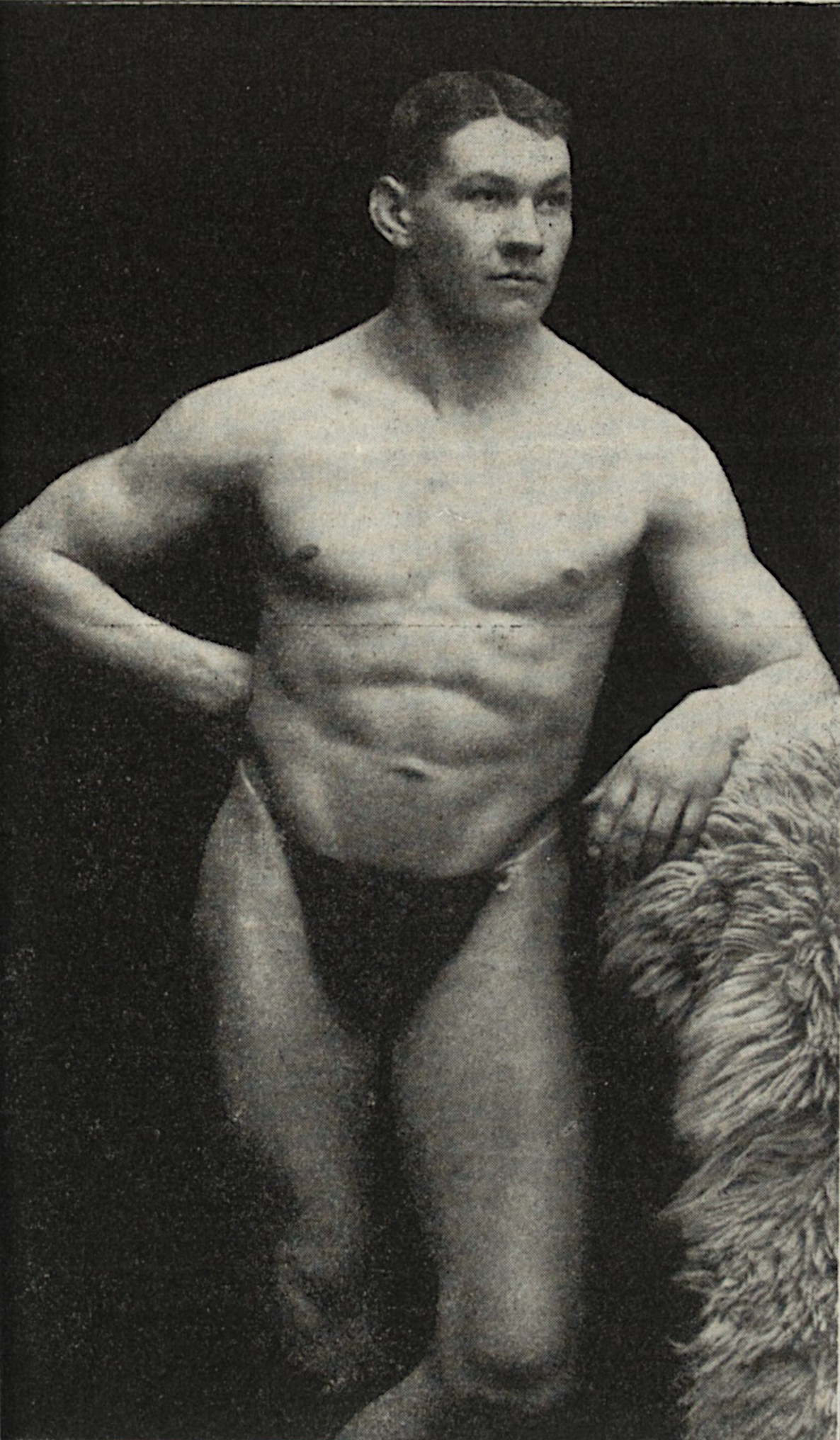

Trestler im Jahre 1912 als Teilnehmer bei einer „Körper- und Muskelschönheitskonkurrenz“ in Wien Hans Trestler posiert für ein Foto, das 1919 in der illustrierten Zeitschrift „Das interessante Blatt“ veröffentlicht wurde

Hans Trestler posiert für ein Foto, das 1919 in der illustrierten Zeitschrift „Das interessante Blatt“ veröffentlicht wurde