Gemeinderat August Lubovienski

* 17.5.1832, Eperies (Ungarn, heute: Slowakei)

* 17.5.1832, Eperies (Ungarn, heute: Slowakei)

† 9.1.1912, Mistelbach

August Karl Lubovienski wurde 1832 als Sohn des Apothekers August Lubovienski und dessen Gattin Katharina, geb. Kilcher in Eperies geboren. Sein Geburtsort, damals im Kronland Königreich Ungarn gelegen, heißt heute Prešov und liegt nunmehr im Osten der Slowakei. Die Stadt Eperies war früher von Deutschen, Slowaken und Ungarn bewohnt und obgleich der Familienname ursprünglich auf polnische Wurzeln hindeutet, gehörten die Lubovienskis zur deutschen Bevölkerungsgruppe der Stadt. Die Namensendung auf -ski (bzw. -sky) ist im Polnischen oft ein Hinweis auf die Herkunft der Vorfahren des Namensträgers, und somit könnte es sein, dass Lubovienskis Vorfahren ursprünglich aus dem unweit von Eperies gelegenen Ort Stará Ľubovňa (dt.: Lublau, poln.: Lubowla) stammten, der gemeinsam mit anderen Orten der Region über Jahrhunderte hinweg an Polen verpfändet war. Der Familienname findet sich übrigens neben der in diesem Beitrag genutzten (korrekten) Schreibweise auch in verschiedenen weiteren Formen (Luboviensky, Lubowienski, Lubovienszki etc.).

Für die selbständige Tätigkeit seines Vaters als Apotheker in Eperies finden sich keine Spuren, und dies legt den Schluss nahe, dass eine solche Tätigkeit entweder nur sehr kurz dauerte oder er als angestellter Apotheker beschäftigt war. Die Familie Lubovienksi scheint entweder noch in den 1830ern, spätestens aber jedoch in 1840er Jahren in die westslowakische Stadt Tyrnau (Trnava) übersiedelt zu sein. Hierfür spricht einerseits die Tatsache, dass eine Schwester Lubovienskis in Tyrnau geboren wurde und andererseits eine 1852 mittels Zeitungsanzeige kundgetane Konkurseröffnung über das Vermögen von August Lubovienski sen., die diesen als Bürger von Tyrnau anführt.1 In Tyrnau soll Lubovienskis Vater ebenfalls als Apotheker tätig gewesen sein, doch auch hierfür konnten – ähnlich wie in Eperies – keine Belege gefunden werden. Ebenso sind die Hintergründe für die augenscheinlichen finanziellen Schwierigkeiten der Familie nicht überliefert.

Jedenfalls beabsichtige August Lubovienski jun. den Beruf seines Vaters zu ergreifen und erste Voraussetzung für die Apotheker-Laufbahn war der mindestens 4-jährige Besuch eines Gymnasiums. Lubovienksi absolvierte sogar die gesamte, damals sechs Jahre dauernde, Ausbildung am vom Benediktiner-Orden geführten Gymnasium in Tyrnau. 1848, nachdem er die Reifeprüfung erfolgreich abgelegt hatte, trat er als Praktikant in die Tyrnauer Apotheke ein und absolvierte dort das „Tirocinium“, die dreijährige Apotheker-Lehrzeit, die mit einer Prüfung endete. Anschließend verbrachte er noch zwei weitere Jahre als Assistent an dieser Apotheke. Diese fünf Jahre – bestehend aus Lehrzeit (Tirocinium) und „Servirzeit“ (Assistenz) – waren Voraussetzung für den Besuch der pharmazeutischen Kurse an der Universität. Diese Kurse absolvierte Lubovienski ab dem Wintersemester 1853/4 an der Wiener Universität und während des Studiums arbeitete er in der „Alten Feldapotheke“ am Stock-im-Eisen-Platz (heute: Haas-Haus) in der Wiener Innenstadt als “Apotheker-Geselle”. Diese spezielle Form der Anstellung, die neben der Arbeit den Besuch der Universität ermöglichte wurde damals in Apothekerkreisen „Sustentation“ genannt. Nach vier Semestern schloss der angehende Apotheker Lubovienski seine Studien am 13. Juli 1855 mit dem vorgeschriebenen Examen, das er mit ausgezeichnetem Erfolg absolvierte, ab.2 Gerade als er 1853 an die Universität Wien kam, entstand hier das Pharmaziestudium als eigenständiges Studienfach mit dem Magister der Pharmazie als Abschluss. Zuvor absolvierten die angehenden Apotheker/Pharmazeuten lediglich verschiedene Kurse aus den Bereichen Chemie, Biologie und Medizin. Lubovienski dürfte seine Studien noch nach dem alten und vermutlich kürzer dauernden Schema absolviert haben, dass vermutlich noch für eine Übergangszeit angeboten wurde. Dies ist anzunehmen, da er im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen lediglich einmal, und hier handelte es sich wohl um ein Versehen, als Mag. pharm. bezeichnet wurde. Erst ein paar Jahre später wurde das Absolvieren eines pharmazeutischen Magisterstudiums zur obligatorischen Voraussetzung für den Apothekerberuf und damit entfiel natürlich die zuvor notwendige Lehrzeit.

Am 2. Oktober 1858 schloss er mit der aus Wien-Wieden stammenden Hermine Feyrsinger (1839-1928) den Bund der Ehe in der Wiener Karlskirche.3 Zum Zeitpunkt der Eheschließung war Lubovienski weiterhin und nunmehr als fertig ausgebildeter Apotheker in der „Alten Feldapotheke“ beschäftigt. Wenig später musste jedoch bereits die Übersiedlung nach Mistelbach erfolgt sein, denn schon mit Kaufvertrag vom 25. Juni 1858 hatte er das Haus Hauptplatz Nr. 36 (Konskr.Nr. 55), auf dem das Apothekergewerbe seit 1736 ansässig war und später darauf radiziert (= im Grundbuch eingetragenes und mit diesem Gebäude rechtlich verbundenes Gewerbe) wurde, von seinem Vorgänger Joseph Gausrapp käuflich erworben.4 An seinem neuen Wohnort betätigte er sich jedenfalls bis Ende der 1880er Jahre darüber hinaus auch als Sodawassererzeuger.5

August Lubovienski mit seiner Gattin Hermine anlässlich der Feier des goldenen Hochzeitsjubiläums im Jahre 1908

August Lubovienski mit seiner Gattin Hermine anlässlich der Feier des goldenen Hochzeitsjubiläums im Jahre 1908

Der Ehe mit seiner Gattin Hermine entstammten acht Kinder, sechs Töchter und zwei Söhne – allerdings verstarben drei davon im Säuglingsalter bzw. in jungen Jahren. Sein einziger überlebender Sohn war der fanatische Deutschnationale und Antisemit, Schönerer-Anhänger und spätere Hitler-Verehrer Rechtsanwalt Dr. Otto Kilcher6. Kilcher hatte seinen Familiennamen geändert, da ihm Lubovienski zu wenig „deutsch“ war und da eine Namensänderung von der niederösterreichischen Statthalterei nicht genehmigt wurde, verzog er nach Salzburg, wo er seinen Wunsch durchsetzen konnte. Kilcher der sich auch in der völkischen Turnbewegung engagierte und im Salzburger Gemeinderat als deutsch-nationaler Hardliner auftrat, ist im Grab seiner Eltern (einem Ehrengrab der Stadt Mistelbach) bestattet. Lubovienskis jüngste Tochter, Stefanie, heiratete 1895 den Musikschullehrer und „Regens chori“ (=Leiter der Kirchenmusik) Josef Kabasta, und somit handelt es sich bei dem nachmals berühmten Dirigenten Oswald Kabasta um seinen Enkelsohn. Seine Gattin Hermine war von 1902 bis 1911 Präsidentin der Mistelbacher Ortsgruppe des Frauen-Hilfsvereins vom Roten Kreuz.7

Bei den Gemeindeausschusswahlen im Jahre 1867 errangen die Liberalen einen Erdrutschsieg und der neue Bürgermeister Josef Strasser und seine Gefolgsleute prägten für zwei Jahrzehnte das politische Geschehen in Mistelbach. Zu Strassers Mitsteitern zählte auch Lubovienski, der im Zuge dieser Wahl erstmals in den Gemeindeausschuss gewählt wurde8 und in den folgenden Jahre wurde durch weitblickende Entscheidungen die Grundlage für den Aufstieg Mistelbachs gelegt. Schon 1865 zählte er etwa zu jenen Bürgern, die auf Initiative von Josef Strasser und Wenzel Matuschek eine private Marktgesellschaft bildeten und damit das Marktgeschehen in Form eines Wochenmarkts wiederbelebten. Auch an der Gründung der städtischen Sparkasse im Jahre 1868 war Lubovienski maßgeblich beteiligt und gehörte für die erste Dekade des Bestehens dieses Instituts dessen Direktorium an.9 Lubovienski gehörte dem Gemeindeausschuss zunächst für drei Perioden und somit von 1867 bis 1876 an. Auch bei den Wahlen 1876 wurde er neuerlich in den Gemeindeausschuss gewählt, allerdings nahm er die Wahl nicht an. Nach dem damals gültigen Wahlrecht gab es keine Kandidatur, jeder Wahlberechtigte konnte auf den Wahlzettel geschrieben werden und die Verweigerung der Annahme der Wahl war nur in bestimmten Fällen möglich, etwa aus gesundheitlichen Gründen oder wenn man bereits in zwei unmittelbar vorangegangenen Perioden dem Gemeindeausschuss angehört hatte. Auf letzteren Fall dürfte sich bei Lubovienski bei seinem Verzicht gestützt haben. Betreffend Luobvienskis Wirken im Gemeindeausschuss darf auf die detaillierte Darstellung im Beitrag Gemeindevertretung Mistelbach – Teil 1 (1850-1919).

Möglicherweise war es bereits zu diesem Zeitpunkt zur später offen zutage getretenen (politischen) Entfremdung von Strasser und den Liberalen gekommen. Die Deutsch-Liberalen, die seit 1848 die führende politische Kraft in Österreich waren, verloren im Gefolge der Wirtschaftskrise des Jahres 1873 ihre Macht im Reichsrat und mit einiger Verzögerung auch ihre vorherrschende Stellung im Landtag bzw. in vielen Gemeinden. Aus dieser zerfallenden Partei bzw. im dadurch entstehenden Machtvakuum entwickelten sich in den folgenden Jahrzehnten schließlich die Österreich bis heute prägenden drei großen politischen Lager – Sozialdemokraten, Deutschnationale und Christlichsoziale. Auch in Mistelbach vollzog sich dieser Wandel in den 1880er Jahren und die liberale Ära endete als die Deutschnationalen bei der Gemeindeausschusswahl 1888 einen großen Triumph errangen. Schon bei der Wahl 1885 waren die Deutschnationalen knapp daran gescheitert die Mehrheit zu erringen und nach dieser Wahl gehörte Lubovienski dann für zwei weitere Perioden dem Gemeindeausschuss an, dieses Mal allerdings als oppositioneller Vertreter der Deutschnationalen. Nach dem Machtwechsel gehörte er von 1888 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Gemeindeausschuss im Jahre 1891 als 3. Gemeinderat (geschäftsführender Gemeinderat = Stadtrat) auch dem Gemeindevorstand an.10

Einen interessanten Einblick in Lubovienskis politische Ansichten gibt eine im Gefolge eines Rechtsstreits mit der liberal geprägten Zeitung „Bote aus Mistelbach“ im Jahre 1889 vom Blatt freiwillig veröffentlichte Berichtigung in der er sich explizit dagegen verwehrte als Antisemit bezeichnet zu werden. Vielmehr „achte und schätze er jede Nation“. Zwischen den Zeilen kann man hier herauslesen, dass er indem er die Juden als eigene „Nation“ bezeichnete, ihnen wohl indirekt eine Zugehörigkeit als „Deutsche“ absprach.11 Allerdings ist bereits die Ablehnung des Begriffs Antisemit beachtlich, denn in nationalen Kreisen wurde die Gegnerschaft zu den Juden zumeist stolz zelebriert. Vielleicht hat die Tatsache, dass seine Schwester Hermina Henriette vor ihrer Hochzeit mit dem in Tyrnau ansässigen jüdischen Lederhändler Johann Klein zum Judentum übergetreten war, dazu beigetragen, dass er für die unter seinen politischen Gesinnungsgenossen weitverbreiteten radikalen Standpunkte betreffend die Juden nicht (so) empfänglich war.12 Als Zeugnis dieser Einstellung kann auch eine Begebenheit aus dem Jahr 1885 dienen, als sich Lubovienski in einer Gemeindeausschusssitzung für die Vergabe einer neuen Gemeindearztstelle an einen der beiden damals in Mistelbach ansässigen jüdischen Ärzte aussprach, während die klare Mehrheit des damals noch unter liberaler Führung stehenden Gemeindeausschusses „dem Wunsch der Bevölkerung entsprechend“ die Stelle an einen neuen christlichen Arzt vergeben wollte und die Position daher neu ausschrieb.13 Zweifellos stand er als Apotheker mit den erwähnten Ärzten Dr. Schläfrig und Dr. Thein in regelmäßigem Austausch und bei letzterem handelt es sich darüber hinaus um ein Gründungsmitglied der Mistelbacher Feuerwehr und damit um einen seiner Feuerwehrkameraden.

Ende des Jahres 1888 wurde Lubovienski in den Ortsschulrat gewählt, dem er bis 1911 angehörte. Während der gesamten 23 Jahre hindurch fungierte er als dessen Obmann14 und in dieser Zeit erfolgten mit der Gründung der gewerblichen Fortbildungsschule (spätere Berufsschule) 1897 sowie dem Neubau der Knabenschule (heute Teil des Pflichtschulzentrums in der Thomas Freund-Gasse) im Jahr 1898 und der Umwandlung des städtischen Kindergartens in einen Landeskindergarten im Jahre 1904 wichtige Fortschritte im Bildungswesen. Das Bemühen Lubovienkis 1888 auch in den Bezirksschulrat gewählt zu werden, scheiterte trotz intensiver Bemühunge, da es ihm nicht gelang ausreichend Unterstützer zu gewinnen.15

Vor der Etablierung von Feuerwehren war die Brandbekämpfung derart organisiert, dass die Gemeinde Löschgeräte bereithielt und im Brandfall alle Bewohner zur Mithilfe bei den Löscharbeiten verpflichtet waren. Dieses System funktionierte nicht nur in Mistelbach, sondern fast überall unbefriedigend, da den Menschen die Erfahrung und Routine in diesen Situationen fehlte. Aus der deutschen Turnbewegung heraus entwickelte sich ausgehend von Deutschland das heutige Feuerwehrwesen. Sehr oft wurden Feuerwehren als Zweigvereine von Turnvereinen gegründet, denn die Turner konnten die für die Brandbekämpfung notwendigen Fertigkeiten in ihre Übungen integrieren. Dabei gilt es allerdings festzuhalten, dass bei den deutschen Turnvereinen nicht die sportliche Betätigung in Vordergrund stand, sondern die Erziehung und Betätigung im völkisch-nationalen Sinne und die körperliche Ertüchtigung war lediglich Mittel zu diesem Zweck. Aus dieser Tradition stammend waren auch die Feuerwehren ursprünglich stramm national geprägt und lange Zeit wurde von den Feuerwehren auch der aus der Turnerbewegung stammende Gruß „Gut Heil!“ gebraucht. Diese politische Dimension mag auch der Grund gewesen sein, weshalb die Etablierung der Feuerwehren nicht unumstritten war bzw. teils skeptisch gesehen wurde. Später wurden viele dieser Turner(feuer)wehren in allgemeine freiwillige Feuerwehren umgewandelt und der nationale Charakter trat in den Hintergrund.

Ein durch Blitzschlag im Sommer 1878 verursachter Scheunenbrand, der zwei Todesopfer forderte, veranlasste einige engagierte Mistelbacher Bürger zur Gründung einer Feuerwehr. Der Verein konstituierte sich am 20. Dezember 1878, doch als offizielles Gründungsdatum gilt der 27. Jänner 1879, da an diesem Tag das Grundgesetz (=Statuten) behördlich genehmigt wurde. In Publikationen zur Geschichte der Mistelbacher Feuerwehr ist immer wieder zu lesen, dass die Gründung der Feuerwehr durch „idealistisch gesinnte Mitglieder des Turnvereins“ erfolgt sei. Der 1867 gegründete Deutsche Turnverein Mistelbach – zu dessen Gründern auch Lubovienski zählte – hatte allerdings bald nach seiner Gründung seine Aktivität wieder eingestellt, nachdem der Initiator der Gründung Rechtsanwalt Dr. Hans Stingl aus Mistelbach wegzogen war. Erst Mitte der 1880er Jahre konnte sich wieder ein Turnverein konstituieren, der die Statuten des alten Vereins annahm und damit auch dessen Gründungsdatum führte.16 Auch die älteste Feuerwehr des Bezirks, die Feuerwehr Poysdorf, wurde als sogenannte „Turner-Feuerwehr“ 1874 gegründet, allerdings wurde in Poysdorf ein Turnverein erst 1887 ins Leben gerufen. Als Turner-Feuerwehr wurde damals wohl schlicht diese Art des Vereins bezeichnet, auch wenn es in seltenen Fällen, wie etwa in Poysdorf und Mistelbach, zum Zeitpunkt der Gründung gar keine Turnvereine vor Ort gab. Man orientierte sich an den vielen andernorts von Turnvereinen gegründeten Feuerwehren und nannte sich im Falle Poysdorfs dann auch nach deren Vorbild. Wie oben bereits erwähnt emanzipierten sich die Feuerwehren jedoch später von der Turnbewegung und schon ab den 1880er Jahren findet sich kaum mehr die Bezeichnung Turner-Feuerwehr, sondern schlicht die bis heute gebräuchliche Form „Freiwillige Feuerwehr“. Die Gründung der Mistelbacher Feuerwehr erfolgte mit großer Unterstützung durch die Poysdorfer Feuerwehr bzw. deren Vertreter Hauptmann Carl Scholz und Hauptmannstellvertreter Josef Schwayer, die hierfür später auch die Ehrenmitgliedschaft erhielten. In Mistelbach mussten erst Widerstände und Teilnahmslosigkeit bzw. Gleichgültigkeit gegenüber dieser auf das Gemeinwohl ausgerichteten Institution überwunden werden. Hierfür fand sich in Person des Apothekers Lubovienski die richtige Person – er übernahm eine führende Rolle bei den Vorbereitungen und führte vom Zeitpunkt der Gründung bis 1891 die Wehr als Hauptmann an. Die von der Gemeinde übernommenen Löschrequisiten waren nur unzureichend und durch unermüdliche Arbeit und Spendensammlungen gelang es unter seiner Führung den Verein binnen kurzer Zeit zu einer mustergültig ausgerüsteten Feuerwehr aufzubauen, die sich schon in den ersten Jahren ihres Bestehens im Einsatz bestens bewährte.19 Aufgrund seines verdienstvollen Wirkens für die Mistelbacher Feuerwehr wurde er bereits 1891 zum Ehrenhauptmann ernannt.20

Der Gründer und langjährige Hauptmann der Mistelbacher Feuerwehr August Lubovienski (rotes X) zusammen mit einigen Gründungsmitgliedern anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Feuerwehr im Jahre 1904

Der Gründer und langjährige Hauptmann der Mistelbacher Feuerwehr August Lubovienski (rotes X) zusammen mit einigen Gründungsmitgliedern anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Feuerwehr im Jahre 1904

Darüber hinaus war Lubovienski maßgeblich an der Schaffung eines Bezirksfeuerwehrverbands für den gesamten politischen Bezirk (=Verwaltungsbezirk) Mistelbach beteiligt und ab dessen Gründung 1882 bis 1899 als Obmann-Stellvertreter aktiv. In dieser Funktion war er auch am Ausbau des Feuerwehrwesens und der Gründung zahlreicher Wehren im Bezirk beteiligt, weshalb er auch Ehrenmitglied einiger weiteren Feuerwehren war.21 Als 1899 der bisherige Obmann des Bezirksverbands überraschend verstarb wurde Lubovienski zum neuen Obmann gewählt22. Wenige Monate später kam es allerdings zu einer Reorganisation und der Bezirksverband wurde in mehrere nach Gerichtsbezirken gegliederte Verbände aufgeteilt. Vielfach wurde der Wunsch geäußert Lubovienski möge die Leitung des „neuen“ Bezirks-Verbands für den Gerichtsbezirk Mistelbach übernehmen, doch er lehnte dies aus Altersrücksichten ab.23 Bereits im Jahre 1898 war Lubovienski aufgrund seiner großen Verdienste um das Feuerwehrwesen im Bezirk zum Ehrenmitglied des Bezirksfeuerwehrverbands ernannt worden.24 Ab 1899 scheint er dann als Obmann der Bezirksfeuerwehr-Unterstützungskasse auf, die Feuerwehrangehörige im Krankheitsfall bzw. deren Hinterbliebene im Todesfall finanziell unterstützte.25 Als Unterstützer wurde er auch zum Ehrenmitglied des Mistelbacher Militär-Veteranen-Vereins ernannt.26

Zur Jahresmitte 1895 zog sich Lubovienski aus dem Berufsleben zurück und verkaufte sein Haus am Hauptplatz samt Apotheke an Heinrich Klausmann.27 Bereits in den 1870er Jahren hatte er an der Adresse Bahnstraße Nr. 37 ein (heute nicht mehr bestehendes) Wohnhaus erbauen lassen und sich dort nach dem Verkauf des Hauses am Hauptplatz niedergelassen. Nach dem frühen Tod seines Schwiegersohns Josef Kabasta zog seine Tochter Stefanie samt ihren Kindern zu ihren Eltern in das Haus in der Bahnstraße.

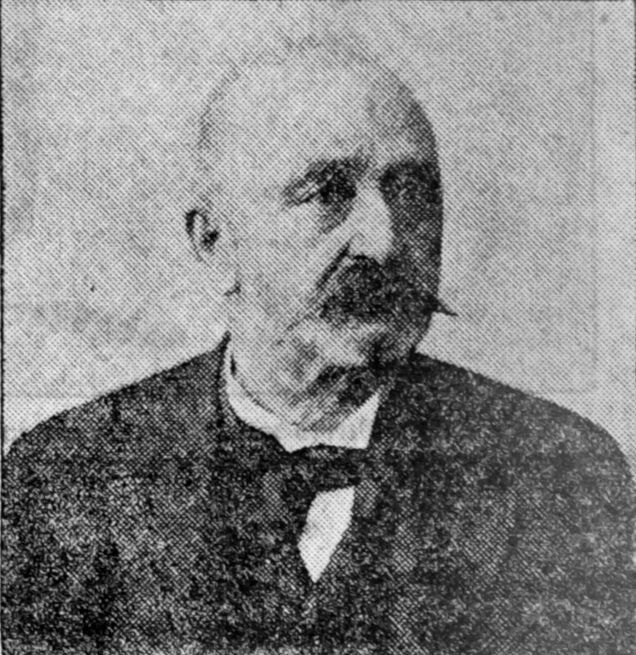

August Lubovienski im Alter von 70 Jahren im Jahre 1902

August Lubovienski im Alter von 70 Jahren im Jahre 1902

Aufgrund des oben geschilderten vielseitigen und umfangreichen Wirkens zum Wohle der Stadt, inbesondere aber natürlich für seinen Einsatz bei der Gründung der Mistelbacher Feuerwehr, wurde Lubovienski am 27. September 1908 durch einstimmigen Beschluss des Gemeindeausschusses (=damalige Bezeichnung für den Gemeinderat) zum Ehrenbürger der Stadt Mistelbach ernannt.28

Am 9. Jänner 1912 verstarb August Lubovienski im 80. Lebensjahr an Herzlähmung in Folge einer Luftröhrenentzündung und er wurde zwei Tage darauf auf dem städtischen Friedhof bestattet.29 Die Beisetzung war ein imposantes Ereignis und Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes für die Allgemeinheit und alleine die Tatsache, dass 177 Feuerwehrmitglieder von verschiedenen Wehren aus dem gesamten Bezirk daran teilnahmen lassen die Größe der Trauergemeinde erahnen.30 In seinem Testament verfügte Lubovienski die Widmung eines namhaften Betrags für die Unterstützung bedürftiger Kinder von Mitgliedern der Mistelbacher Feuerwehr.31 In Würdigung seiner Verdienste um die Gründung der Mistelbacher Feuerwehr wurde Lubovienskis Ruhestätte mittels Gemeinderatsbeschluss vom 4. Juni 1954 zum Ehrengrab erklärt und die Erhaltung und Pflege der Grabstelle obliegt seither der Stadtgemeinde.32

Das Grab der Familie Lubovienski auf dem Mistelbacher Friedhof

Das Grab der Familie Lubovienski auf dem Mistelbacher Friedhof

Bildnachweis:

-) Portraitfotos: Illustrirtes Wiener Extrablatt, 12. Juli 1902 ( 31. Jg. – Nr. 190), S. 2 (ONB: ANNO); Feuerwehr-Signale, 5. März 1912 (29. Jg. – Nr. 11), S. 1 (ONB: ANNO)

-) Goldene Hochzeit: Kilcher, Otto: Von meinem Lebenswege : Gedichte aus einem halben Jahrhundert (1879-1935) (1935)

-) Feuerwehrjubiläum: Illustrirtes Wiener Extrablatt, 20. Juni 1904, S. 7 (ONB: ANNO)

-) Grab: Thomas Kruspel © 2021

Quellen:-) Feuerwehr-Signale, 5. März 1912 (29. Jg. – Nr. 11), S. 1 (ONB: ANNO)

-) Ryslavy, Kurt: Materialien zur Geschichte der Apotheken und Apotheker in Niederösterreichs (1990) , S. 341f

-) Bayer, Franz/ Spreitzer, Hans: „Der Mistelbacher Gemeinderat seit der Stadterhebung“ (1964) In: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, Band I, S. 189 (Anm.: die Angaben zu Lubovienskis Zugehörigkeit zum Gemeindeausschuss bzw. Gemeindevorstand sind unvollständig und in Bezug auf die Angabe 1888-1900 als falsch – er schied bereits 1891 aus dem Gemeindeausschuss aus)

- Pressburger Zeitung, 12. November 1852, S. 1056 (online verfügbar auf Google Books)

- Studienkatalog Archiv der Universität Wien

- Pfarre St. Karl Borromäus-Wien: Trauungsbuch (1852-1859), Fol. 293

Eintrag Trauungsbuch Pfarre St. Karl Borromäus-Wien (matricula online) - Mistelbacher Bote, Nr. 42/1954, S. 2;

Oesterreichische Zeitschrift für Pharmacie, 13. Jg – Nr. 3 (Februar 1859), S. 41 (ONB: ANNO)

zur Radizierung siehe auch: Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 22. November 1891, Nr. 12180 – Z. 6289 (ONB: ALEX) – ein Erkenntnis zur abgabenrechtlichen Behandlung des Besitzwechsels dieser Apotheke zwischen Lubovienski und seinem Nachfolger Klausmann - Untermanhartsberger Kreis-Blatt, Nr. 8/1886, S. 8 (Anzeigenteil – Verkaufsanzeige) bzw. Bote aus Mistelbach, Nr. 7/1889, S. 6 (Anzeigenteil – Übernahmeanzeige Nachfolger) (ONB: ANNO)

- beispielhaft für Kilchers Hitler-Begeisterung sei hier auf die von ihm verfassten und in zwei Bänden veröffentlichten „Adolf Hitler-Lieder aus der Ostmark und Zugehöriges aus der schweren völkischen Notzeit“ verwiesen

- Jakob, Christa: Frauenhaar und Frauenzimmer (2011), S. 64, Band XI. der Reihe Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart

- Mistelbacher Zeitung, Nr. 7/1885, S. 2

- Festschrift Zur Weihe und Eröffnung des neuen Sparkassengebäudes in Mistelbach Oktober 1966 In: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart (1966), S. 310

- auch bzgl. Lubovienskis zweitem Auftritt in der Gemeindepolitik darf auf die Darstellungen im Beitrag Gemeindevertretung Mistelbach – Teil 1 (1850-1919) verwiesen werden

- Bote aus Mistelbach, Nr. 3/1889, S. 4f (ONB: ANNO)

- betreffend die Eheschließung seiner Schwester und deren Übertritt zum Judentum: biografischer Beitrag zu Lubovienskis Nichte Gisela Goldlust auf der Webseite der Einnerungswerkstatt München

- Mistelbacher Zeitung, Nr. 11/1885, S. 2;

das gegenständliche Protokoll vom 25.8.1885 findet sich im Beitrag: Gemeinderatsprotokolle - Mistelbacher Bote, Nr. 27/1911, S. 3 (ONB: ANNO) – Anm.: fälschlicherweise wird hier der Zeitraum seiner Obmannschaft mit 18 Jahren angegeben.

Bote aus Mistelbach, Nr. 1/1889, S. 4 (ONB: ANNO) - Bote aus Mistelbach, Nr. 1/1889, S. 3 (ONB: ANNO)

- Mistelbacher Bote, Nr. 36/1908, S. 4 (ONB: ANNO);

Mistelbacher Bote, Nr. 31/1928, S. 3 (ONB: ANNO); - Znaimer Wochenblatt, (ONB: ANNO)

Wiener Feuerwehr-Zeitung, X. Jg. – Nr. 6 (15. März 1880), S. 22 (ONB: ANNO);

Bote aus Mistelbach, Nr. 20/1889, S. 5 (ONB: ANNO);

Bote aus Mistelbach, Nr. 2/1891, S. 4f (ONB: ANNO);

Illustrirtes Wiener Extrablatt, 12. Juli 1902 ( 31. Jg. – Nr. 190), S. 2 (ONB: ANNO)171893, zwei Jahre nach seinem Rückzug als Hauptmann, übernahm er, nachdem sein Nachfolger aus beruflichen Gründen nach Wien übersiedelte war, neuerlich – allerdings lediglich interimistisch – die Leitung der Wehr für einige Monate.18Bote aus Mistelbach, Nr. 10/1893, S. 7; Anm.: vermutlich dürfte er das Amt des Obmanns nur bis zum Jahresbeginn 1894 innegehabt haben. Diesen Schluss legt ein Bericht in den Mitteilungen des niederösterreichischen Landes-Feuerwehrverbandes, 13. Jg – Nr. 3 (März 1899), S. 10 (ONB: ANNO) nahe, der Anfang 1895 von einer Wiederwahl von Hauptmann Michael Eibl berichtet. Auf die Angaben in Fromme’s Österreichischer Feuerwehrkalender darf man sich hier nicht verlassen, da diese Verzeichnisse (ebenso wie die Amtskalender) bereits im Herbst für das Folgejahr gedruckt werden und der Kalender für das Jahr 1894 (ONB: ANNO) somit den Datenstand zu Ende des Vorjahres wiedergibt.)

- Bote aus Mistelbach, Nr. 2/1891, S. 4f (ONB: ANNO);

Mitteilungen des niederösterreichischen Landes-Feuerwehrverbandes, 5. Jg – Nr. 1 (Jänner 1891), S. 8 (ONB: ANNO)

Mitteilungen des niederösterreichischen Landes-Feuerwehrverbandes, 5. Jg – Nr. 2 (Februar 1891), S. 7f (ONB: ANNO) - Wiener Feuerwehr-Zeitung, 12. Jg. – Nr. 23 (1. Dezember 1882), S. 93 (ONB: ANNO);

zB Ehrenmitgliedschaft bei der FF Altlichtenwarth: Webseite der FF Altlichtenwarth - Mitteilungen des niederösterreichischen Landes-Feuerwehrverbandes, 9. Jg – Nr. 1 (Jänner 1895), S. 8 (ONB: ANNO)

- Mitteilungen des niederösterreichischen Landes-Feuerwehrverbandes, 13. Jg – Nr. 7 (Juli 1899), S. 7 (ONB: ANNO)

- Bote aus Mistelbach, Nr. 3/1899, S. 6; Feuerwehr-Signale, 16. Jg. – Nr. 10 (20. Februar 1899), S. 5 (ONB: ANNO)

- Feuerwehr-Signale, 16. Jg. – Nr. 23 (5. September 1899), S. 27 (ONB: ANNO)

- Mistelbacher Bote, Nr. 2/1912, S. 3 (ONB: ANNO)

- Oesterreichische Zeitschrift für Pharmacie, 49. Jg (auch 33. Jg.) – Nr. 16 (1. Juni 1895), S. 393 (ONB: ANNO)

- Ergänzungs- und Nachtragsband zur Geschichte der Stadt Mistelbach (1912), S. 152, 219;

Mistelbacher Bote, Nr. 40/1908, S. 3 (Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 27.09.1908 – ONB: ANNO); - Pfarre Mistelbach: Sterbebuch (1908-1914), Fol. 106

Eintrag Sterbebuch Pfarre Mistelbach (matricula online) - Mitteilungen des niederösterreichischen Landes-Feuerwehrverbandes, 26. Jg – Nr. 2 (Februar 1912), S. 10 (ONB: ANNO)

- Mistelbacher Bote, Nr. 4/1912, S. 3 (ONB: ANNO)

- Mistelbacher Bote, Nr. 24/1954, S. 3 (ONB: ANNO)