Die wenigen aus der Zeit vor Ende des 18. Jahrhunderts überlieferten Darstellungen des Kirchenbergs zeigen, dass an dessen höchstem Punkt einst drei Sakralbauten standen. Bei dem Bild rechts handelt es sich um die Kopie einer Darstellung aus der Zeit zwischen 1755 und 1784, deren Original einst im Kolleg hing und das seit den Kriegswirren 1945 als verschollen gilt. Zwischen der heutigen Pfarrkirche und der Katharinenkapelle (=Karner) stand also eine weitere Kirche, deren Grundmauern bei der umfassenden Kirchenrenovierung 1935 und der gleichzeitig stattfindenden Neuanlage eines Gräberfeldes, wiederentdeckt wurden. Die damals angefertigten Pläne über die Lage der Grundmauern gingen leider ebenso wie das oben erwähnte Bild 1945 verloren.

Auf dieser Kopie einer alten, verschollenen Darstellung ist zwischen Pfarrkirchen und Katharinenkapelle (=Karner) klar eine weitere Kirche erkennbar

Auf dieser Kopie einer alten, verschollenen Darstellung ist zwischen Pfarrkirchen und Katharinenkapelle (=Karner) klar eine weitere Kirche erkennbar

Prof. Mitscha-Märheim kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem verschwundenen Kirchenbau vermutlich um die alte romanische Pfarrkirche Mistelbachs gehandelt hat, die auch bereits dem hl. Martin geweiht war und deren Patrozinium wohl auf die neue, Ende des 15. Jahrhunderts errichtete, Pfarrkirche überging. 27 Stufen führten in eine unter der alten Kirche gelegene Gruftkapelle, die durch einen Gang auch mit dem Karner verbunden war und in der die Herren von Mistelbach, ehe dieses Geschlecht 1371 ausstarb, beigesetzt wurden. Einen Einblick in die mit Knochen angefüllte Krypta, deren Decke von zahlreichen Säulenpfeilern getragen war und in deren Mitte sich ein Armeseelenaltar befand, gibt der untere Teil des untenstehenden Wallfahrtsbildchens.

Die älteste Abbildung der Marienstatute aus dem 18. Jahrhundert in zur damaligen Zeit üblicher aufwändiger Bekleidung.

Die älteste Abbildung der Marienstatute aus dem 18. Jahrhundert in zur damaligen Zeit üblicher aufwändiger Bekleidung.

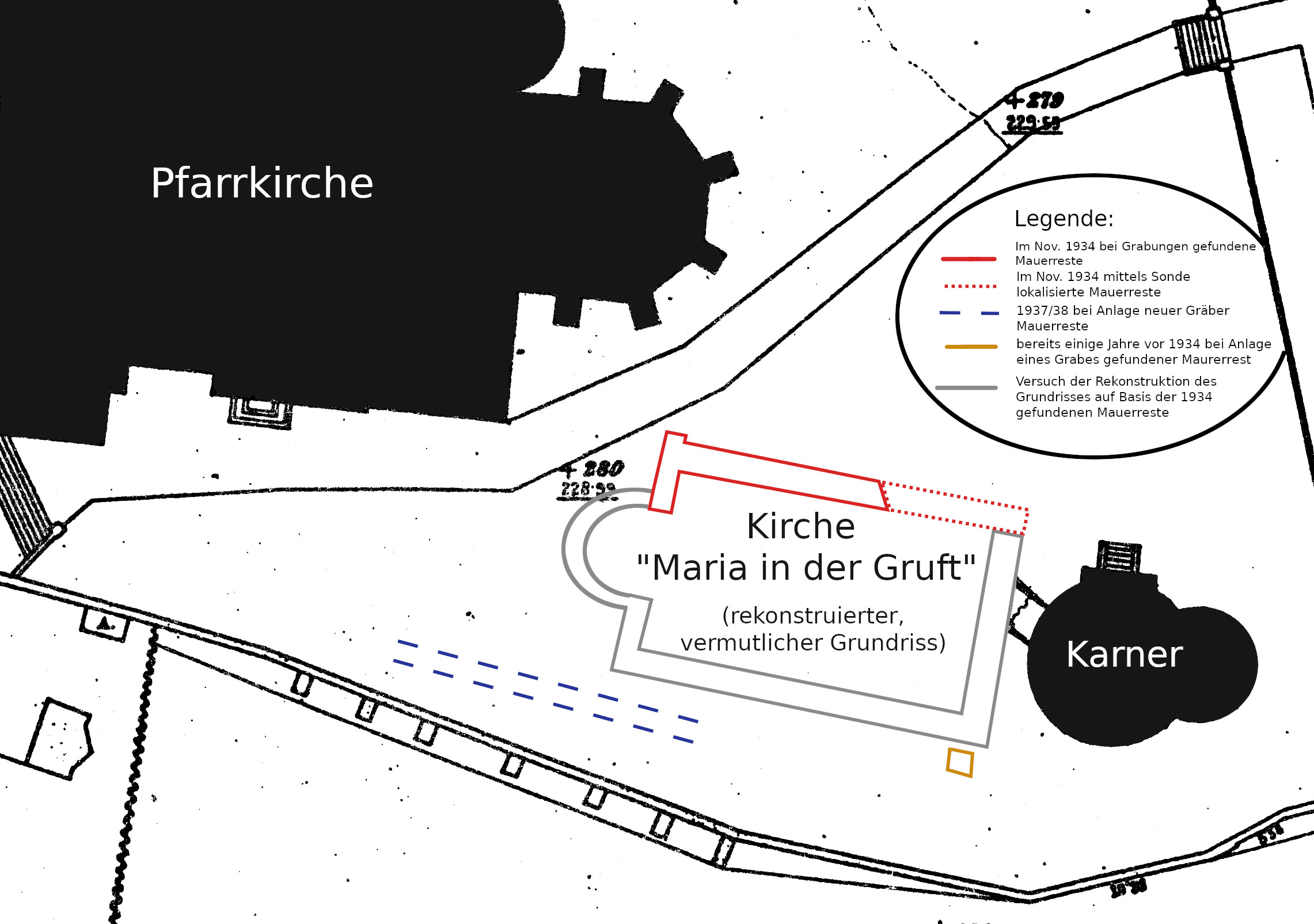

Obenstehend eine Planskizze über die zwischen Pfarrkirche und Karner aufgefundenen Grundmauerreste, basierend auf Aufzeichnungen von P. Innozenz Krall. Die detaillierten Originalpläne über die Ausgrabungen gingen 1945 verloren.1 Im Gegensatz zur Abbildung in „Mistelbach: Geschichte I“ wurde auf der hier vorliegenden Skizze, die aus dem Göstl-Archiv stammt, von unbekannter Hand (Georg Göstl selbst?) auch versucht auf Basis der gefundenen Mauerreste den Grundriss der alten Kirche abzuleiten (grau eingezeichnet). Der halbrunde apsisartige Abschluss zur heutigen Pfarrkirche hin zeigt, dass sich der Urheber dieser Rekonstruktion augenscheinlich an der oben abgebildeten ältesten (und für lange Zeit einzigen) bildlichen Überlieferung der Kirche orientierte. Eine Apsis müsste wie man auch am Grundriss der Pfarrkirche bzw. des Karners erkennen kann allerdings ostwärts gerichtet sein. Stattdesseen dürfte es sich beim westseitig gelegenen Anbau um eine Art Vorraum/Eingangsbereich gehandelt haben. Dem unbekannten Urheber gelang es nicht alle Fundstellen (siehe die unterhalb gelegenen Mauerreste in blau und orange markiert) in den von ihm vermuteten Grundriss zu integrieren.

Als die Urform der heutigen, wesentlich größeren Pfarrkirche fertiggestellt worden war, unter anderem aus Steinen der unmittelbar danebengelegenen verwaisten Burg, verfiel die alte Gruftkirche zusehends und das geistliche Leben konzentrierte sich nunmehr auf die neue Kirche. Mitte des 17. Jahrhunderts war Gruftkirche bereits sehr baufällig und wurde als teils einsturzgefährdet beschrieben, ehe sie als Marienwallfahrtsort in Mistelbach und der umliegenden Region unter den Namen „Unsere liebe Frau auf dem Berg“ bzw. „Maria in der Gruft“ oder „Maria in der Gstettn“ neuen Aufschwung erleben sollte. Der Name „Maria in der Gstettn“ rührt übrigens daher, dass der heute bewaldete Kirchenberg früher als Weidefläche Nutzung fand, und erst im Zuge der Errichtung der Liechtenstein-Parkanlage zu Ende des 19. Jahrhunderts mit Bäumen bepflanzt wurde.

Auslöser der Wallfahrten war folgende Begebenheit: Am 25. April 1749 ging Rosina Bacher, eine 45-jährige Hauersgattin aus Mistelbach in die Gruftkirche, in die sich ob ihres baufälligen Äußeren nur mehr wenige wagten, um für die armen Seelen im Fegefeuer zu beten. In der Krypta fiel ihr Blick dann auf eine bis dahin wenig beachtete Marienstatue, die in einer Seitennische stand. Es handelte sich dabei um eine frühbarocke bemalte Holzstatute, eine sogenannte Pietà, also eine Darstellung Marias mit dem Leichnam des vom Kreuze abgenommenen Jesus Christus. Im Barock war es üblich solche Statuen prachtvoll einzukleiden und auszustaffieren, bspw. mit einer Krone oder einem Strahlenkranz, aber diese Pietà war nur mehr mit einem schäbigen, weißen Stückchen Stoff behangen. Rosina Bacher entschloss sich der Statue ein würdiges Kleid zu nähen, vernachlässigte dieses Vorhaben allerdings bald aufgrund anderer Hausgeschäfte. Als sie im April des folgenden Jahres im Weingarten arbeitete wandte sich Frau Bacher, deren sechsjährige Tochter an einem sich verschlimmernden Augenleiden litt, an Gott und insbesondere an die hl. Jungfrau mit der Bitte ihr den Gnadenort anzuzeigen, an den sie sich wenden sollte, um für die Genesung ihrer Tochter zu beten. So wandte sie sich im Weingarten stehend Richtung Föllim, wo damals der Gnadenort Mariahilf lag, zu dem sie bereits mehrfach gepilgert war, doch sie spürte wie ihr Kopf wie von zwei unsichtbaren Händen von dieser Richtung abgewendet wurde. Ebenso erging es ihr als sie sich jeweils in Richtung der anderen berühmten Wallfahrtsorte Maria Oberleis, Mariazell und Maria Schoßberg (Slowakei) wandte. Als sie schließlich zur Mistelbacher Kirche blickte erschien nur ein paar Schritte von ihr entfernt die Mutter Gottes, so wie sie in der Gruftkirche dargestellt war. Sie legte ein Gelübde ab und die Erscheinung verschwand. Als Frau Bacher nach Hause eilte, berichtete ihre Tochter bereits von der Besserung ihres Leidens und gesundete in weiterer Folge. Als Dank nähte sie der Marienstatute ein prachtvolles Gewand und verzierte ihr Haupt mit einer Krone und besuchte die Krypta nun regelmäßig.

Weitere Gebetserhörungen (zunächst von anderen Mitgliedern der Familie Bacher) führten bald zu einem stetig steigenden Zustrom zu den Andachten in der Gruftkirche und die bald einsetzenden Wallfahrten wurden vom damaligen Barnabitenprobst Don Martin Braun nach Kräften gefördert. In der Folge wurde die Kapelle samt der Gruft aufwändig renoviert und baulich erweitert, und die Pietà stand fortan an einem Ehrenplatz. Die Jahrhunderte überdauert hat ein sogenanntes Mirakelbuch, dass sich heute im Kloster befindet, und genau Protokoll führte über die Gebetserhörungen, die sich damals ereigneten. Darin sind 77 Erwachsene und 51 Kinder angeführt, überwiegend Bauern und kleine Handwerker bzw. deren Kinder, die sich mit ihren Sorgen und Leiden an die heilige Jungfrau gewandt hatten und denen auf wundersame Weise geholfen wurde. Es handelt von „Augenleiden, Geschwulsten, Dippeln, Fußleiden, Fraisen (Krampfanfällen), Zahnschmerzen, verschluckten Knochen bzw. Glasscherben oder krankem Vieh“, und allerlei weiteren Nöten der einfachen Leute.

Aufgrund eines Erlasses Kaiser Joseph II. fand das rege Wallfahrtswesen der damaligen Zeit ein Ende und die Kirche musste 1784 abgebrochen und die Gruft zugeschüttet werden. Turm, Dachstuhl und Blechdach wurden an den Meistbietenden verkauft. Der Altar kam in die Kirche nach Eibesthal, die Kanzel nach Altenwörth und das Ewige Licht nach Altruppersdorf. Die Pietà übersiedelte in die Pfarrkirche und wurde Hauptzierde des mittlerweile abgekommenen Marienaltars. In den 1930er Jahren wurde die inzwischen sehr wurmstichig gewordene Statue umfassende restauriert. Auch die Kreuzwegbilder wurden in der Blütezeit der Wallfahrten für die abgetragene Gruftkirche angefertigt und zieren heute die Pfarrkirche.

Der heute nicht mehr existierende Altar in der Marienkapelle der Pfarrkirche, in deren Mitte sich die Pietà befand

Der heute nicht mehr existierende Altar in der Marienkapelle der Pfarrkirche, in deren Mitte sich die Pietà befand

Die einstmals angeblich wundertätige Schmerzensmutter-Statute nach ihrer Renovierung, mit den aus der Barockzeit stammenden Kronen

Die einstmals angeblich wundertätige Schmerzensmutter-Statute nach ihrer Renovierung, mit den aus der Barockzeit stammenden Kronen

Das heutige Erscheinungsbild der Statue in der Marienkapelle der Pfarrkirche St. Martin

Das heutige Erscheinungsbild der Statue in der Marienkapelle der Pfarrkirche St. Martin

Bildnachweis:

-) Lageplan Maria in der Gruft: Göstl-Archiv

-) die Pietà heute: Thomas Kruspel, 2016

Quellen:

-) Mitscha-Märheim, Univ.-Prof. Dr. Herbert: Die mittelalterlichen Bauten auf dem Mistelbacher Kirchenberg In: Mitscha-Märheim, Univ.-Prof. Dr. Herbert (Hrsg.): Mistelbach Geschichte I (1974), S. 83ff

-) Spreitzer, Prof. Hans: Unsere liebe Frau auf dem Berg in: Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 2 (1969), S. 111ff

-) Fitzka, Karl: Geschichte der Stadt Mistelbach Band I (1901), S. 93f

-) Brunhuber, Karlheinz: Aus dem Mirakelbuch Maria in der Kruften in: Heimat im Weinland, Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach (1980), S. 52ff

-) Jakob, Christa u. Cantonati, Benjamino: 500 Jahre Pfarrkirche Mistelbach (2016), S. 52f