Diese Beitragsreihe aus der Anfangszeit des Blogs wurde im Laufe der Jahre mehrfach überarbeitet, aktualisiert und in einem Nachtrags-Beitrag wurden später entdeckte Fundstücke gesammelt. Diese vormals vier Beiträge wurden nunmehr zu drei chronologisch sortierten Beiträgen zusammengefasst und außerdem die Qualität der Bilder verbessert.

In den Mistelbacher Lokalzeitungen bzw. den Regionalzeitungen fanden sich vor der Mitte des 20. Jahrhunderts kaum Abbildungen, die das Lokalgeschehen dokumentieren. Lediglich das Weltgeschehen oder zumindest Nachrichten von österreichweiter Bedeutung wurden gelegentlich mit Bildern oder Grafiken veranschaulicht. Die Suche von nach in Vergessenheit geratenen lokalhistorisch relevanten Bildern beschränkt sich daher auf die großen, überregionalen Zeitungen und wenn diese über Mistelbach mit einem Foto oder einer sonstigen Abbildung berichteten, so war dies natürlich etwas Besonderes. Festliche Anlässe, kulturelle Veranstaltungen, hohe Besuche, tragische Ereignisse und Skurrilitäten geben einen Einblick in die damalige Lebenswelt. Die gefundenen Bilder wurden, sofern möglich um weitere in diesem Zusammenhang überlieferte Bilder ergänzt bzw. wurde versucht zusätzlichen inhaltlichen Kontext zum besseren Verständnis zu liefern. Abbildungen, deren Verwendung im Rahmen künftiger oder bereits erschienener Beiträge erfolgt, werden in dieser Beitragsreihe nicht mehr behandelt.

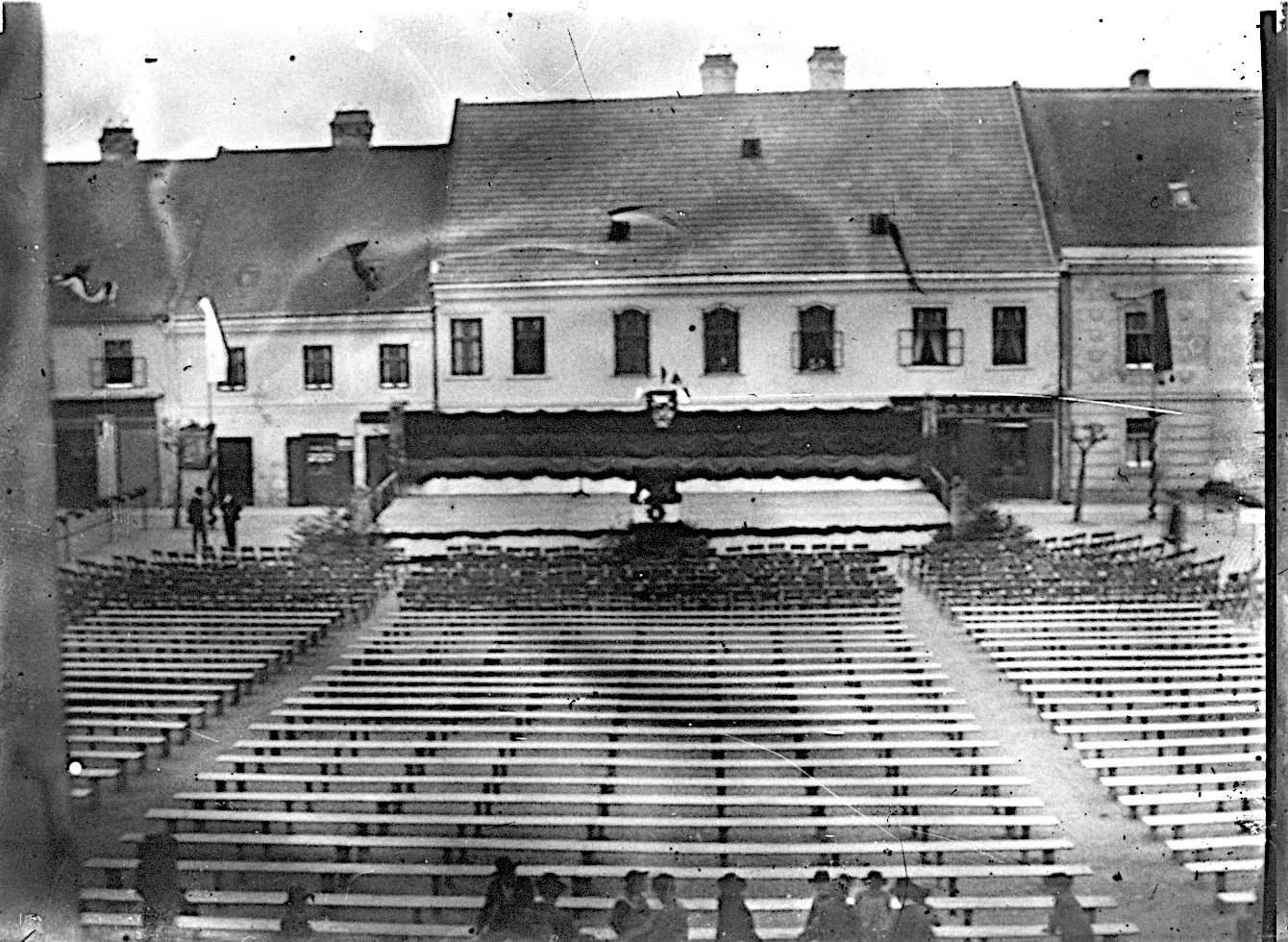

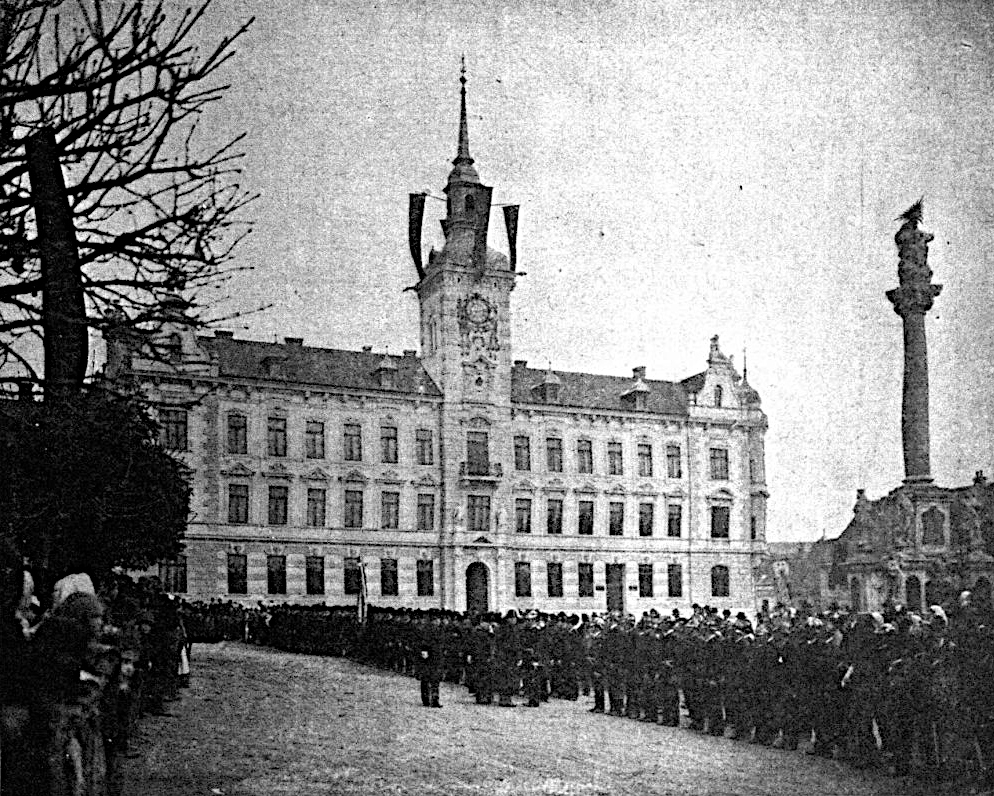

Eröffnung des neuen Amtsgebäudes – 1901

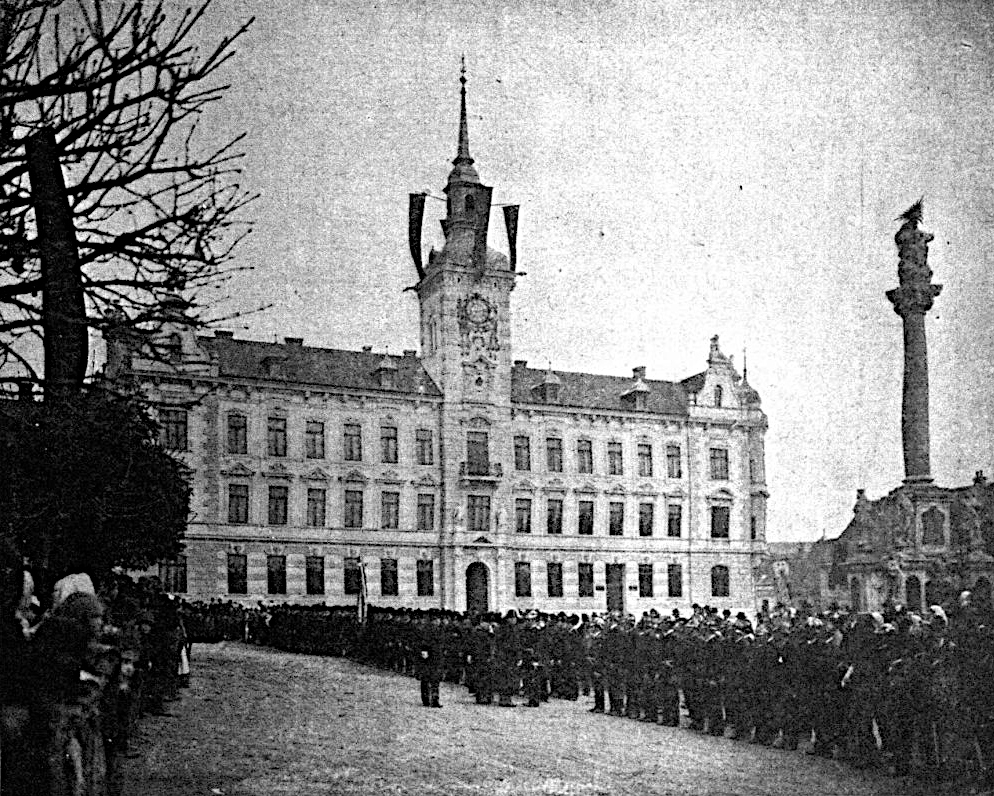

Am 27. Oktober 1901 fand die feierliche Eröffnung des neuen Amtsgebäudes statt, in dem die Bezirkshauptmannschaft, das Gemeindeamt, die städtische Sparkasse, das städtische Museum und das k.k. Eichamt untergebracht wurden. Der Prachtbau, der nach Plänen des Wiener Architekten und k.k. Baurathes Eugen Sehnal von Baumeister Josef Dunkl jun. (später Bürgermeister von 1911 bis 1938) errichtet wurde, kostete rund 400.000 Kronen und wurde von der Stadt gemeinsam mit der städtischen Sparkasse finanziert. 400.000 Kronen im Jahre 1901 entsprechen gemäß dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank im Jahr 2025 einem Gegenwert von rund 3,6 Millionen Euro.

Das festlich dekorierte Gebäude am Tag der Eröffnung

Das festlich dekorierte Gebäude am Tag der Eröffnung

Die versammelten Ehrengäste, darunter Bürgermeister Thomas Freund (vorne, Mitte links) und der niederösterreichische Statthalter Graf Kielmansegg (vorne Bildmitte)

Die versammelten Ehrengäste, darunter Bürgermeister Thomas Freund (vorne, Mitte links) und der niederösterreichische Statthalter Graf Kielmansegg (vorne Bildmitte)

Das interessante Blatt, 7. November 1901, S. 7 u. S. 10 (ONB-ANNO)

Wiener Bilder, 6. November 1901, S. 9 u. S. 10 (ONB-ANNO)

Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank

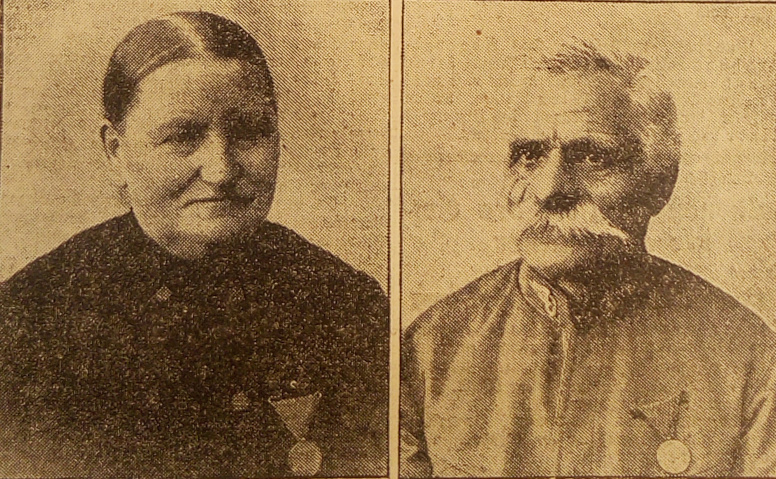

Verleihung Ehrenmedaille an die Bahnwächterin Brandmeier – 1902

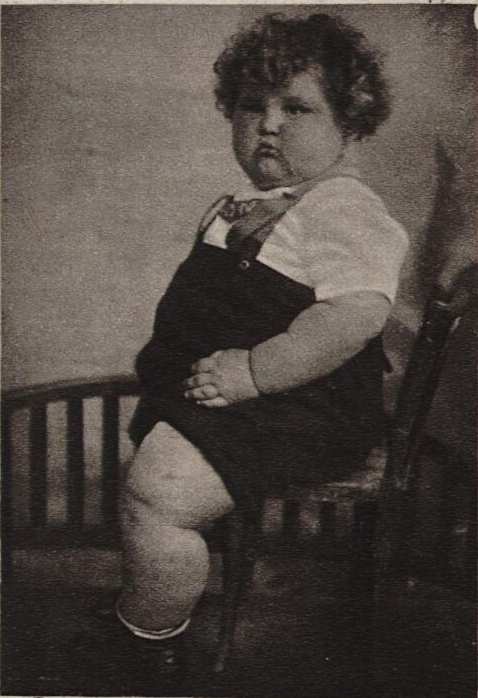

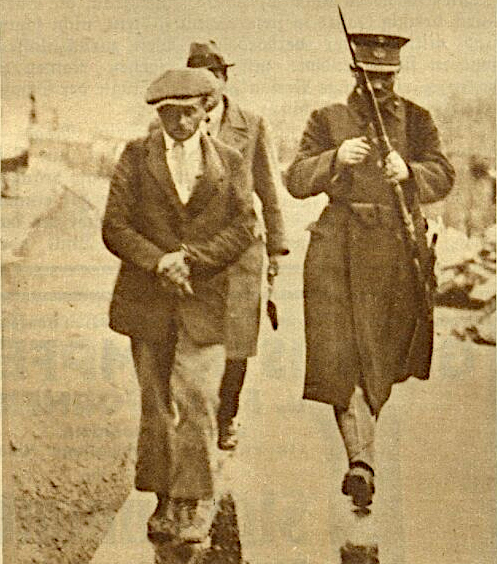

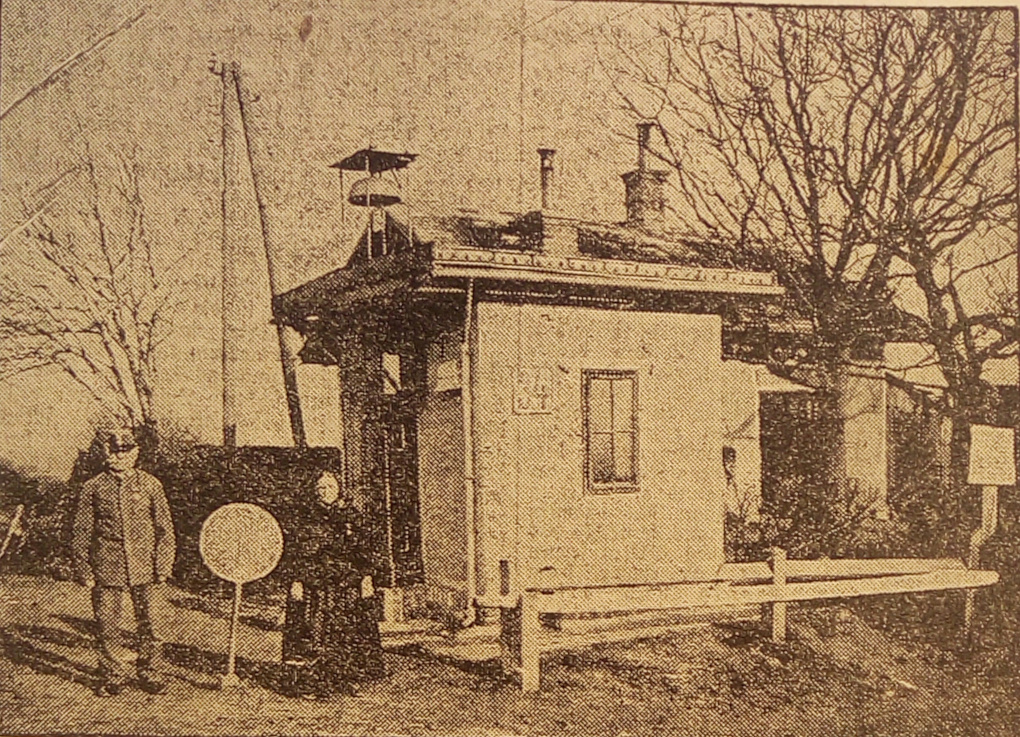

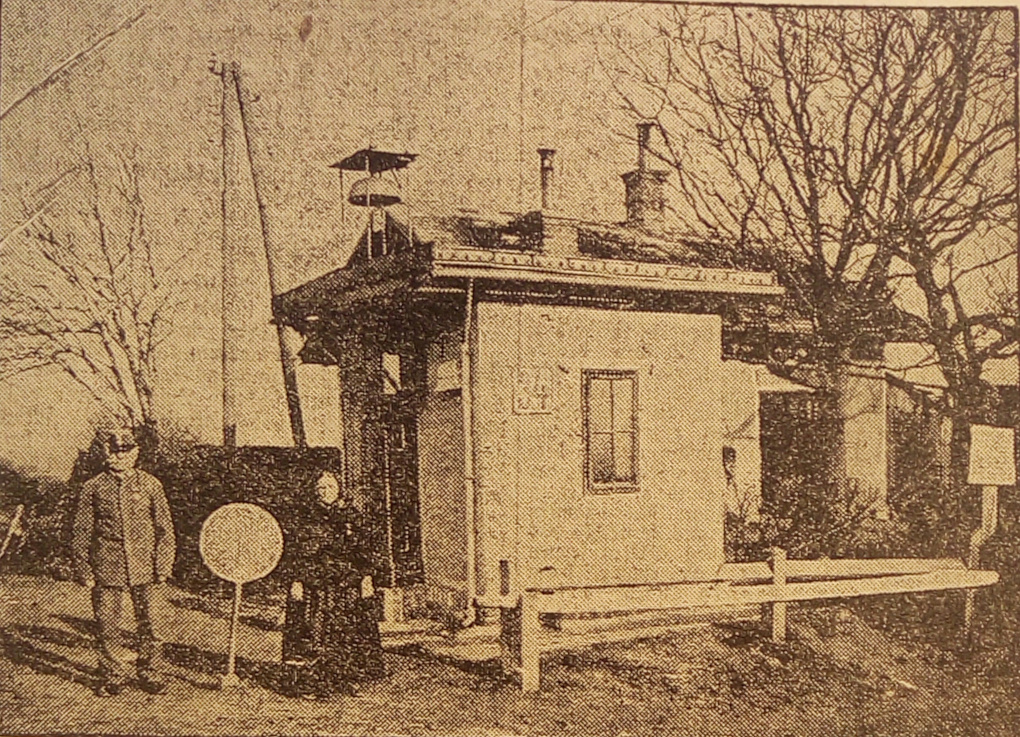

An der Bahnkreuzung Dr. Körner-Straße, die damals zu beiden Seiten der Strecke noch ein Feldweg außerhalb des Ortsgebiets war, befand sich einer der entlang der Staatsbahnstrecke verteilten Bahnwächterposten und hier im Bahnwächterhäuschen Nr. 34 versah das Ehepaar Franz und Therese Brandmeier seinen Dienst. Auf engem Raum lebten und arbeiteten sie hier wohl bereits seit der Eröffnung dieser zwischen Wien und Brünn verlaufenden Strecke im Jahre 1870. Zu den Aufgaben der Bahnwächter gehörte die Sicherung der Bahnübergänge und die Kontrolle des Gleiskörpers bzgl. etwaiger Beschädigungen oder Hindernisse auf einem bestimmten Streckenabschnitt. Die Kommunikation mit den Bahnhöfen bzw. anderen Bahnwächterposten erfolgte mittels eines drahtgebundenen Läutwerks, das auf dem Foto am Dach des Bahnwächterhäuschens erkennbar ist. Im Februar 1902 wurde Frau Brandmeier aus Anlass ihres vierzigjährigen Dienstjubiläums eine Ehrenmedaille verliehen, die sie aus den Händen des Bezirkshauptmanns empfing. Diese im Jubiläumsjahr 1898 vom Kaiser gestiftete Auszeichnung hatte ihr Gatte bereits im Jahr 1900 erhalten. Auch vor ihrer Tätigkeit in Mistelbach dürften die beiden also bereits an anderen Bahnstrecken in dieser Funktion tätig gewesen sein, wie der Bericht nahelegt.

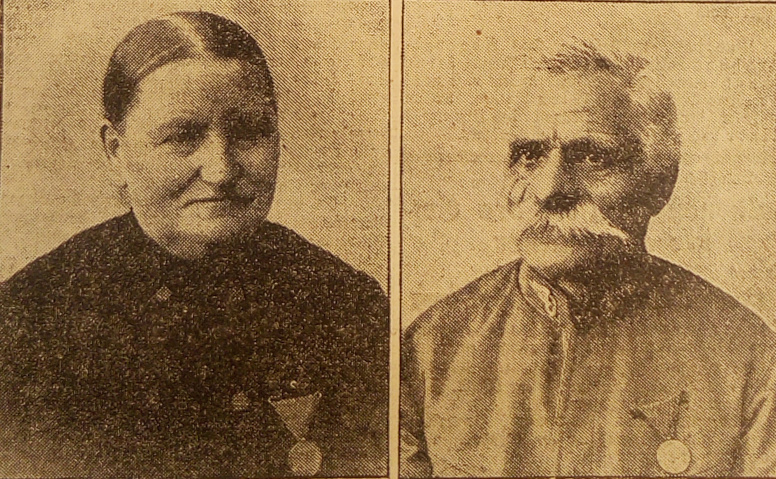

Das mit der Ehrenmedaille für langjährige treue Dienste ausgezeichnete Bahnwächterehepaar Therese und Franz Brandmeier im Jahr 1902

Das mit der Ehrenmedaille für langjährige treue Dienste ausgezeichnete Bahnwächterehepaar Therese und Franz Brandmeier im Jahr 1902

Das Ehepaar Brandmeier vor ihrem Dienst- und Wohnsitz, dem Bahnwächterhäuschen Nr. 34

Das Ehepaar Brandmeier vor ihrem Dienst- und Wohnsitz, dem Bahnwächterhäuschen Nr. 34

Foto: Leopold Forstner

Illustrirtes Wiener Extrablatt, 19. Februar 1902 (Nr. 49), S. 5 (ONB: ANNO)

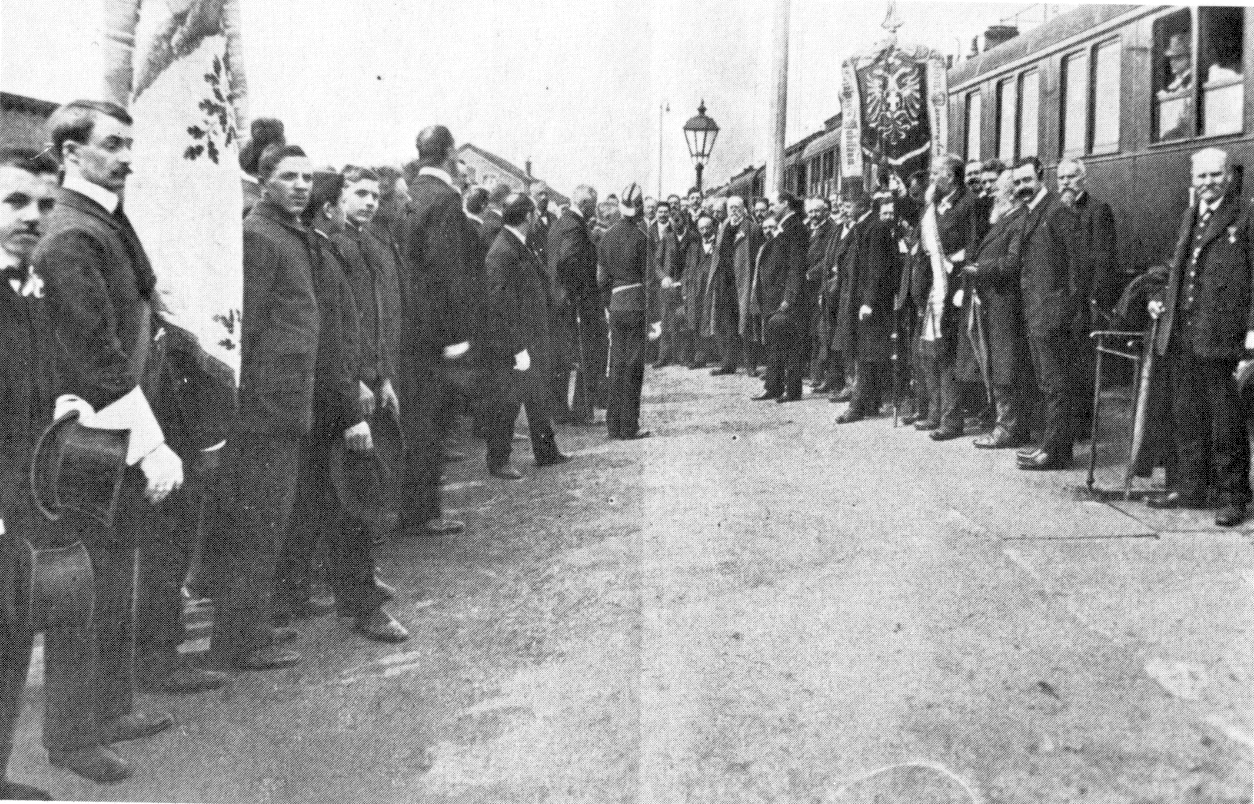

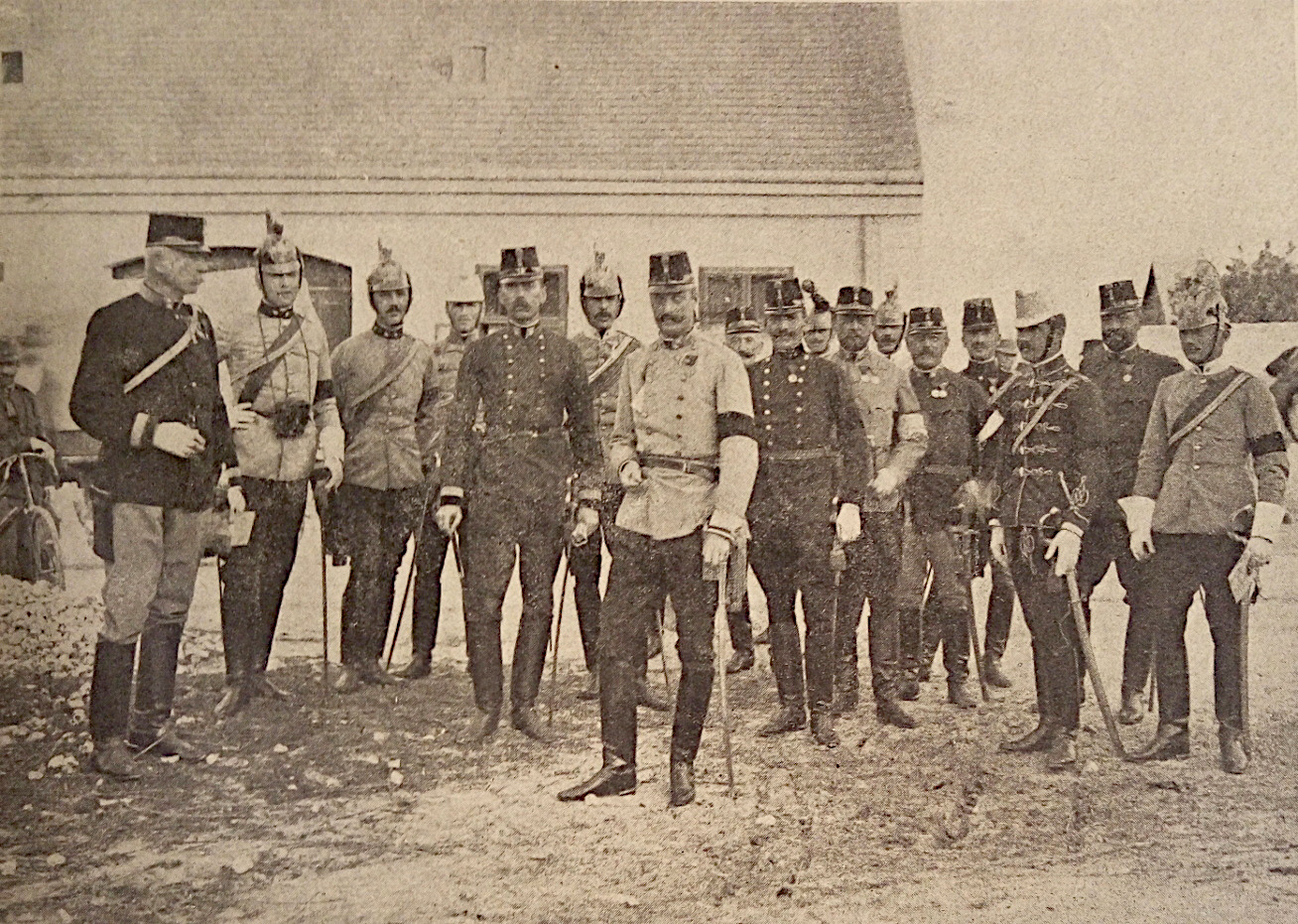

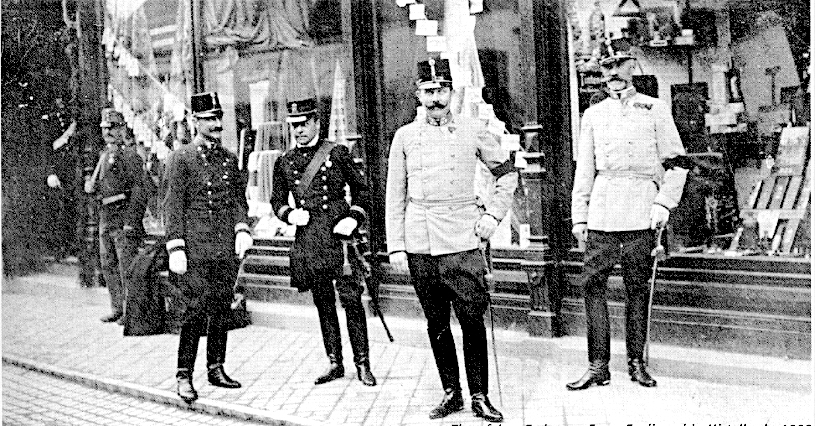

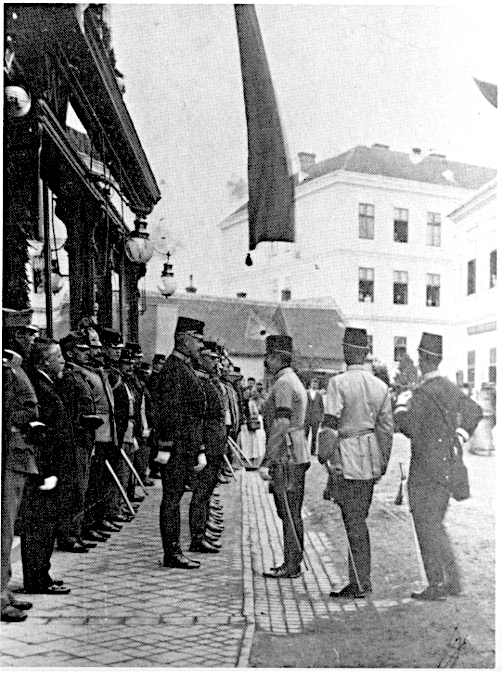

Manöver bei Mistelbach – 1902

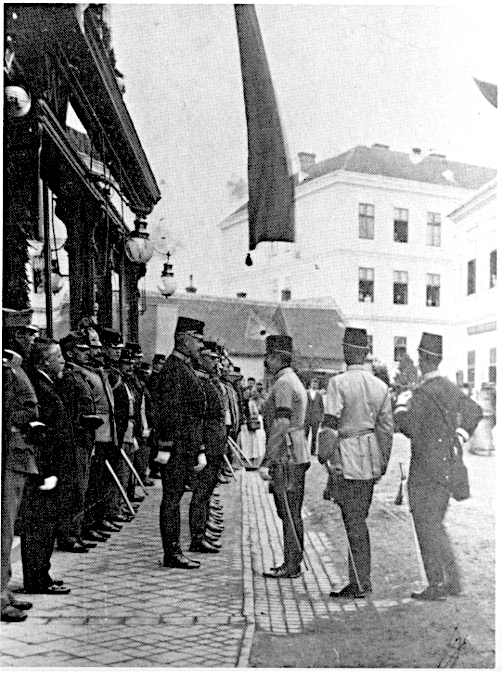

Von 10. bis 12. September 1902 fanden in der Umgebung von Mistelbach Militärmanöver statt, die hohen Besuch nach Mistelbach führten. Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und Erzherzog Leopold Salvator hielten sich aus diesem Anlass in Mistelbach auf und Franz Ferdinand wohnte für die Dauer dieser Übungen im Haus des Bürgermeisters Thomas Freund.

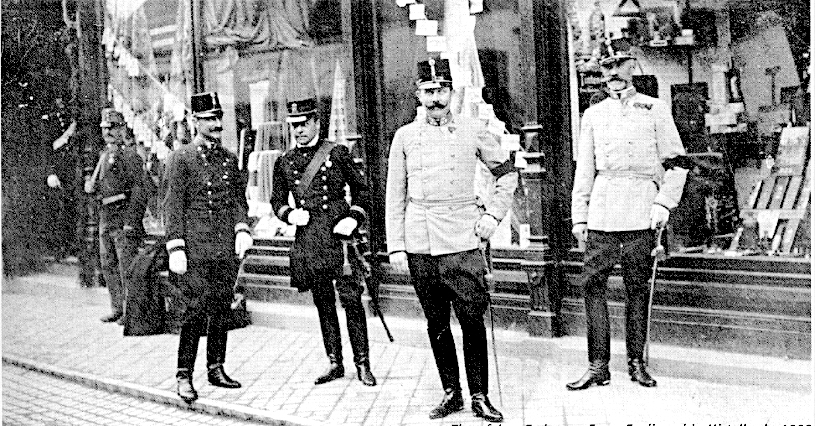

Empfang von Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand vor dem Haus von Bürgermeister Freund in der Hafnerstraße

Empfang von Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand vor dem Haus von Bürgermeister Freund in der Hafnerstraße

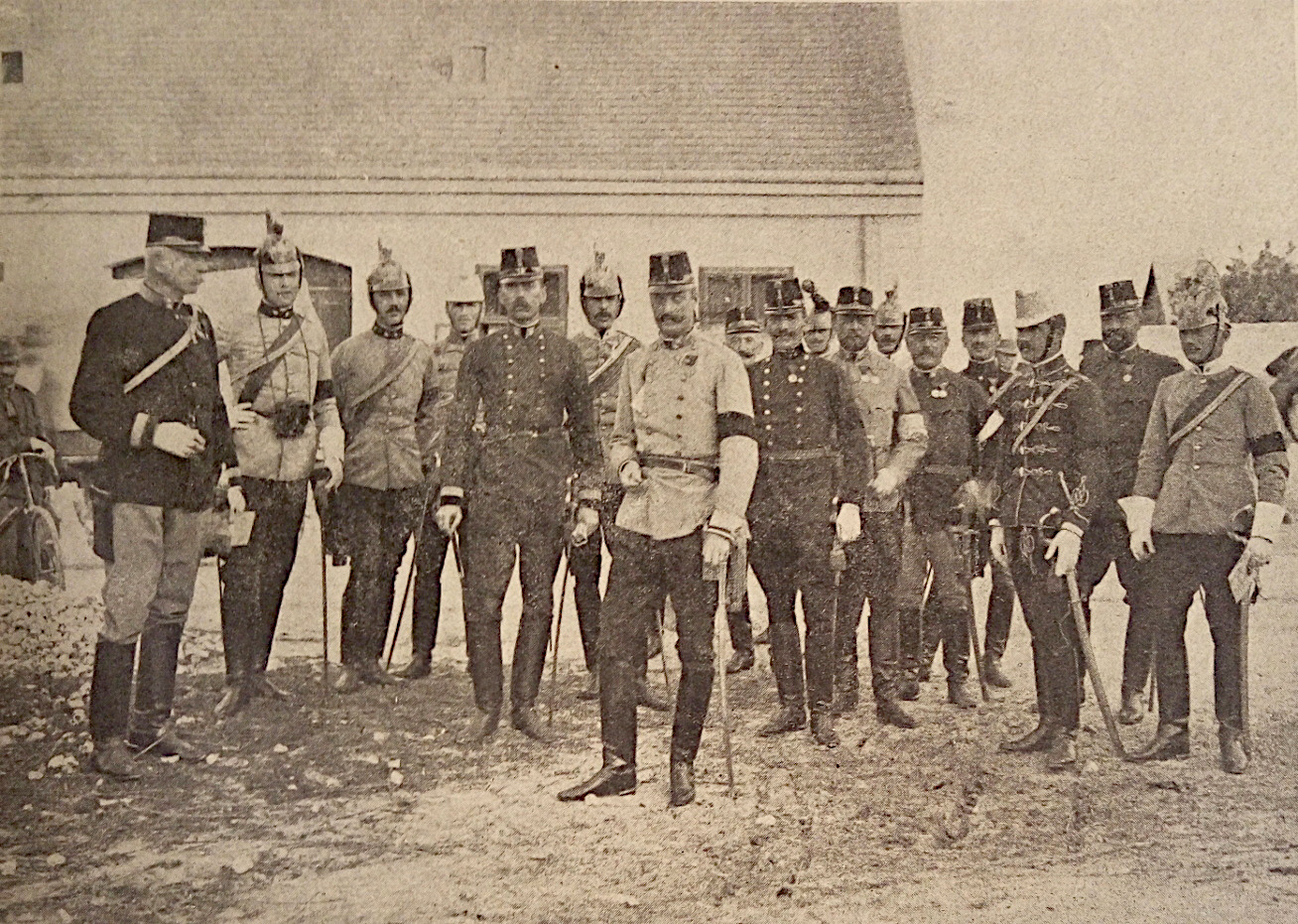

Erzherzog Leopold Salvator mit seinem Stab anlässlich der Manöver bei Mistelbach

Erzherzog Leopold Salvator mit seinem Stab anlässlich der Manöver bei Mistelbach

Wiener Bilder, 17. September 1902, S. 5f (ONB-ANNO)

Im Museumsarchiv finden sich weitere Aufnahmen, die diesen Besuch dokumentieren:

Erzherzog Franz Ferdinand vor dem Warenhaus Freund, Hafnerstraße 11

Erzherzog Franz Ferdinand vor dem Warenhaus Freund, Hafnerstraße 11

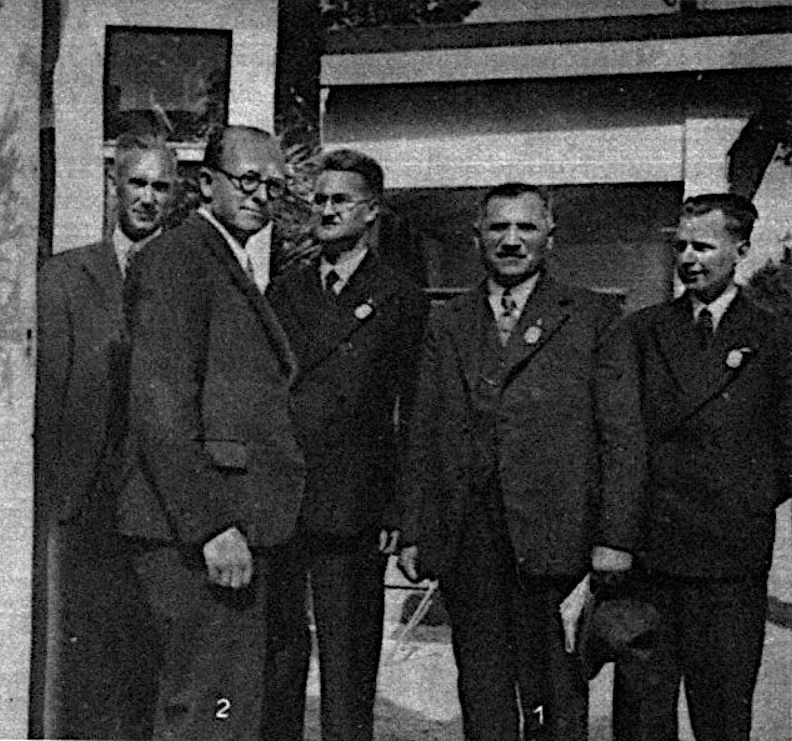

Erzherzog Franz Ferdinand und die Offiziere des Oberkommandos

Erzherzog Franz Ferdinand und die Offiziere des Oberkommandos

(Zweiter von links: Bgm. Freund)

Fotos: Leopold Forstner, Mistelbach

Steiner, Oskar: Mistelbach in alten Ansichten, Band I (1983)

Exl, Engelbert M.: 125 Jahre Stadt Mistelbach – ein Lesebuch (1999), S.205

Schülerkonzerte

Schüleraufführung – 1902

Seit 1897 veranstaltete die Musikschule Kabasta rund um die Weihnachtsfeiertage Schüleraufführungen, deren Reinerträgnis für die Bekleidung armer Schulkinder gestiftet wurde. Unter der Leitung von Josef Kabasta, dessen großartiges Wirken in Mistelbach als Kirchenmusiker und Musiklehrer im Artikel besonders hervorgehoben wird, fand 1902 ein von seinen Musikschülern gestalteter musikalischer Abend statt, dessen Höhepunkt, die Aufführung des dramatischen Weihnachtsmärchens „Sylvestria, die Waldfee“ war. An beiden Tagen fanden die Aufführungen vor einem vollbesetzten Rathaussaal (Hotel Rathaus) statt, wurden begeistert aufgenommen und endeten jeweils mit einer Kaiserhuldigung und dem Absingen des „Kaiserliedes“.

Die Darsteller des Weihnachtsmärchens „Sylvestria“

Die Darsteller des Weihnachtsmärchens „Sylvestria“

„Die Waldfee“

„Die Waldfee“

„Der Weihnachtsmann“

„Der Weihnachtsmann“

Das interessante Blatt, 8. Jänner 1903, S. 6 (ONB-ANNO)

Schülerkonzerte 1904 & 1905

Neben dem Barnabitenorden war es auch zahlreichen Bürgern ein Anliegen, dass Mistelbach eine höhere Schule bekommen sollte und so wurde 1901 der „Verein zur Gründung einer Mittelschule“ ins Leben gerufen. Um finanzielle Mittel für diesen Zweck zu lukrieren wurden in den Jahren 1904 und 1905 auf Initiative der Mistelbacher Schüler und unter der Leitung von Elise Feigl, einer Studentin am Konservatorium Wien, Schülerkonzerte veranstaltet, deren Reinertrag der Schulerrichtung gewidmet war. Diese Konzerte bestanden meist aus einer Reihe von Einzelvorträgen der Kinder und Jugendlichen, gemeinsam gespielten Stücken, und immer auch aus „lebenden Bildern“ (auch „Tableau vivant“ genannt – Darstellung von Werken aus der Malerei durch lebende Personen) bzw. einem Theaterspiel. Das Bewusstsein, dass mit diesen Veranstaltungen nur ein sehr kleiner Beitrag für die Finanzierung der Mittelschule geleistet werden konnte und das Ziel somit ein langfristiges war, belegt folgendes Zitat aus einem der Artikel: „Ach! Ein schönes Gebäude ist teuer und Lehrmittel kosten viel und so wird es bei allem Eifer der Mitwirkenden wohl möglich sein, daß den Dank der ersten Maturanten ihre Großeltern empfangen.“ Diese Prophezeiung war sehr treffend, sollte es doch bis 1963 dauern bis Mistelbach mit dem musisch-pädagogischen Realgymnasium endlich eine höhere Schule bekam. Natürlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass das Vorhaben durch die Errichtung einer Mittelschule 1911 im nahen Laa a.d. Thaya erheblich erschwert worden war.

Schülerkonzert 1904 – Konzert und Festspiel „Schneewittchen“ (Leitung: Elise Feigl)

Schneewitchen (Aloisia Feigl), Königin (Hilda Blaimschein), Prinz (Wilhelm Ley), weitere Mitwirkende: Irma Putz, Max Eybel, Anna Wiesinger, Bertha Boril, Theresia Roller, Elsa Ribing, Emma Schallgruber, Mizzi Hoch

Schneewitchen (Aloisia Feigl), Königin (Hilda Blaimschein), Prinz (Wilhelm Ley), weitere Mitwirkende: Irma Putz, Max Eybel, Anna Wiesinger, Bertha Boril, Theresia Roller, Elsa Ribing, Emma Schallgruber, Mizzi Hoch

Das interessante Blatt, 26. Mai 1904, S. 6 (ONB-ANNO)

Schülerkonzert 1905 – Konzert und Festspiel „Aschenbrödel“ im Gasthaus Putz (heute Gh. Schilling) unter der Leitung der Konservatoristin Elise Feigl

Mitwirkende: Franz Kauba, Hermine Reumann, Marie Kocher, Willy Ley, Max Eibel, Käthi Toch, Resi Roller, Berta Boril, Elsa Ribing, Hilda Blaimschein, Theresia Toch, Emma Schallgruber

Mitwirkende: Franz Kauba, Hermine Reumann, Marie Kocher, Willy Ley, Max Eibel, Käthi Toch, Resi Roller, Berta Boril, Elsa Ribing, Hilda Blaimschein, Theresia Toch, Emma Schallgruber

Das interessante Blatt, 27. April 1905, S. 2 (ONB-ANNO)

Bote aus Mistelbach, 15/1905, S. 5

Schülerkonzert 1907

Anfang Juli 1907 veranstaltete die Musikschule Kabasta ein Konzert im Garten des Hotel Rathaus (einem Teil des heutigen Stadtparks). Höhepunkt dieser Veranstaltung war die Aufführung des Liederfestspiels “Gott erhalte unsern Kaiser”, bei dem die Kinder in verschiedenen Nationaltrachten der Monarchie auftraten. Musikschulleiter Josef Kabasta (auch Leiter der Kirchenmusik in der Stadtpfarrkirche und Vater des späteren Dirigenten und Komponisten Oswald Kabasta) war zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krank und verstarb wenige Tage später.

Ein Abzug dieses Fotos wurde in den 60er Jahren dem Heimatmuseum geschenkt und Museumsleiter OSR Fritz Bollhammer vermerkte handschriftlich die darauf abgebildeten Personen:

Ein Abzug dieses Fotos wurde in den 60er Jahren dem Heimatmuseum geschenkt und Museumsleiter OSR Fritz Bollhammer vermerkte handschriftlich die darauf abgebildeten Personen:

1. Reihe v.l.n.r.: Martha Kalina (verehel. Foitl), Karl Herm, Hermine Nebel (verehel. Vogl), Helene Mühl (verehel. Bollhammer), Adolf Wessely (Ladendorf), Frieda Schmied

2. Reihe v.l.n.r.: Frieda Haring, Katharina Herger (verehel. Schneider), Katharina Schnaß (verehel. Breit), Marie Blaschke, Aulenia (?) Fischer, Leopoldine Kleinböck, Maria Putz (Filippinetti)

Sitzend links: Oswald Kabasta

Sitzend rechts: Karl Bollhammer

Diese rund 60 Jahre später (!) erfolgte Identifikation der abgebildeten Personen, weicht ein wenig von einem über die Aufführung berichtenden Artikel im Mistelbacher Bote ab. Übereinstimmend erwähnt der Bericht als „Austria“ Frl. Fischer, Oswald Kabasta und Mitzi Blaschke (verehel. Sillaba). Als weitere Mitwirkende werden allerdings u.a. Anna Maria und ihre Schwester Maria Reumann (die spätere Künstlerin Myssa Grassl), Maria Forstner (die Tochter des Fotografen Forstner) und Franz Gally genannt.

Österreichische Illustrierte Zeitung, 21. Juli 1907, S. 7, (ONB-ANNO)

Mistelbacher Bote, 28/1907, S. 4

Mistelbacher Gemeindezeitung, 4/1996, S. 36

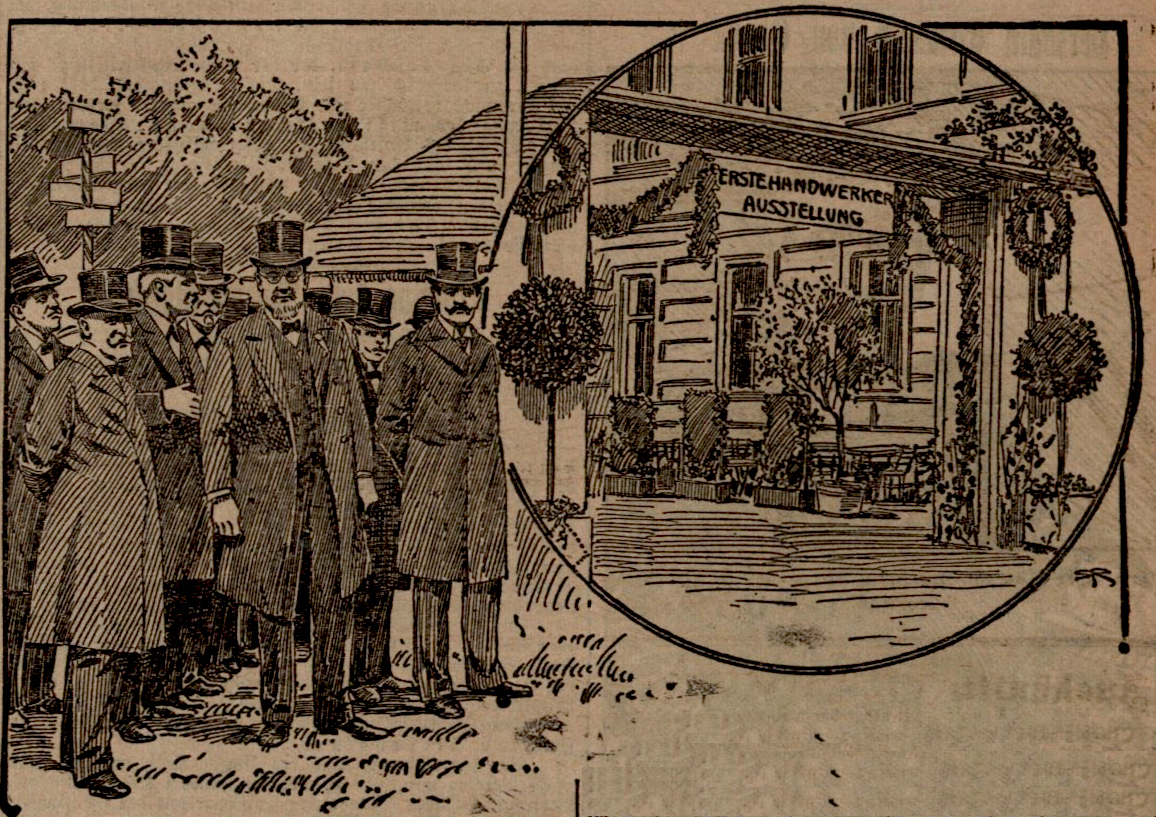

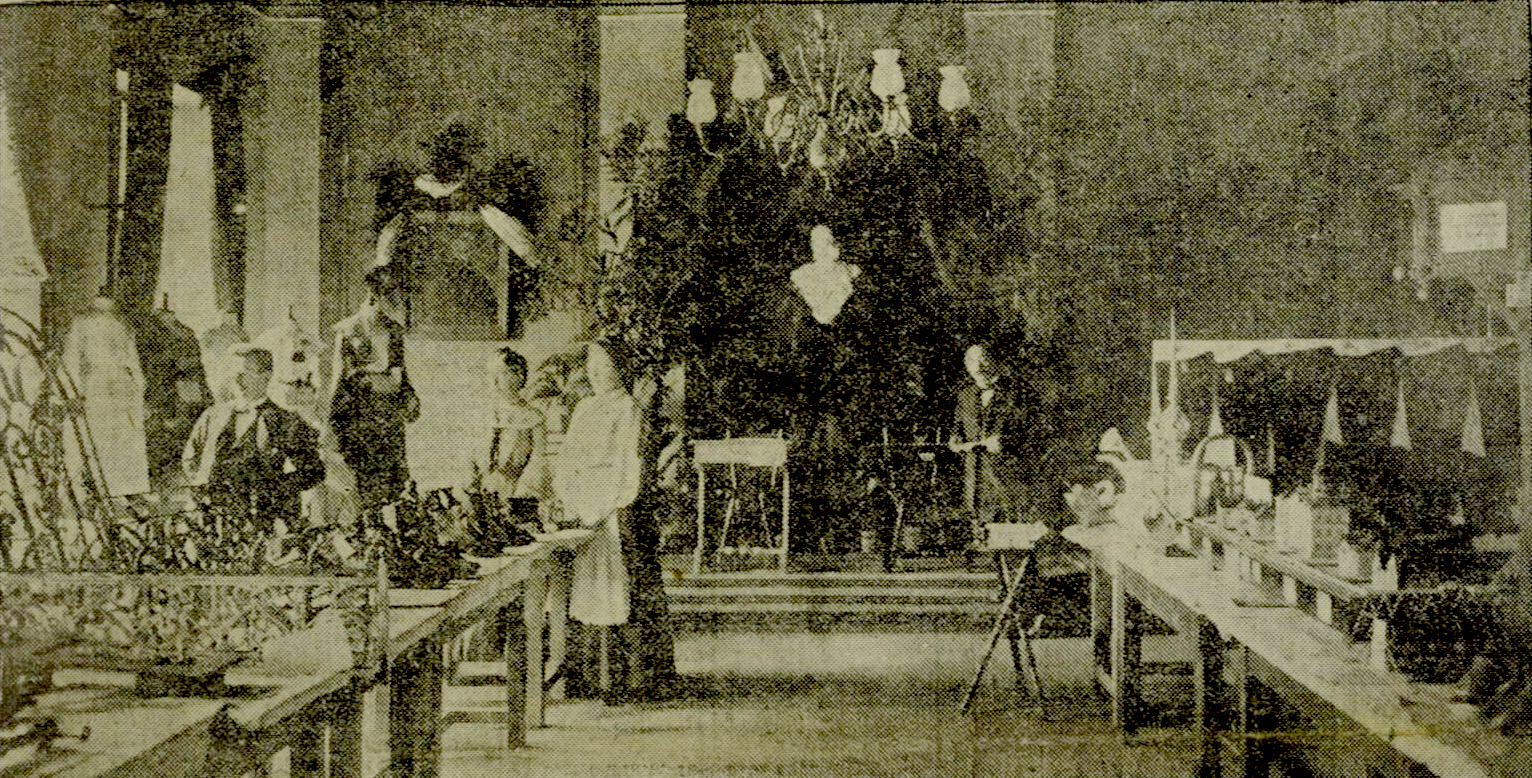

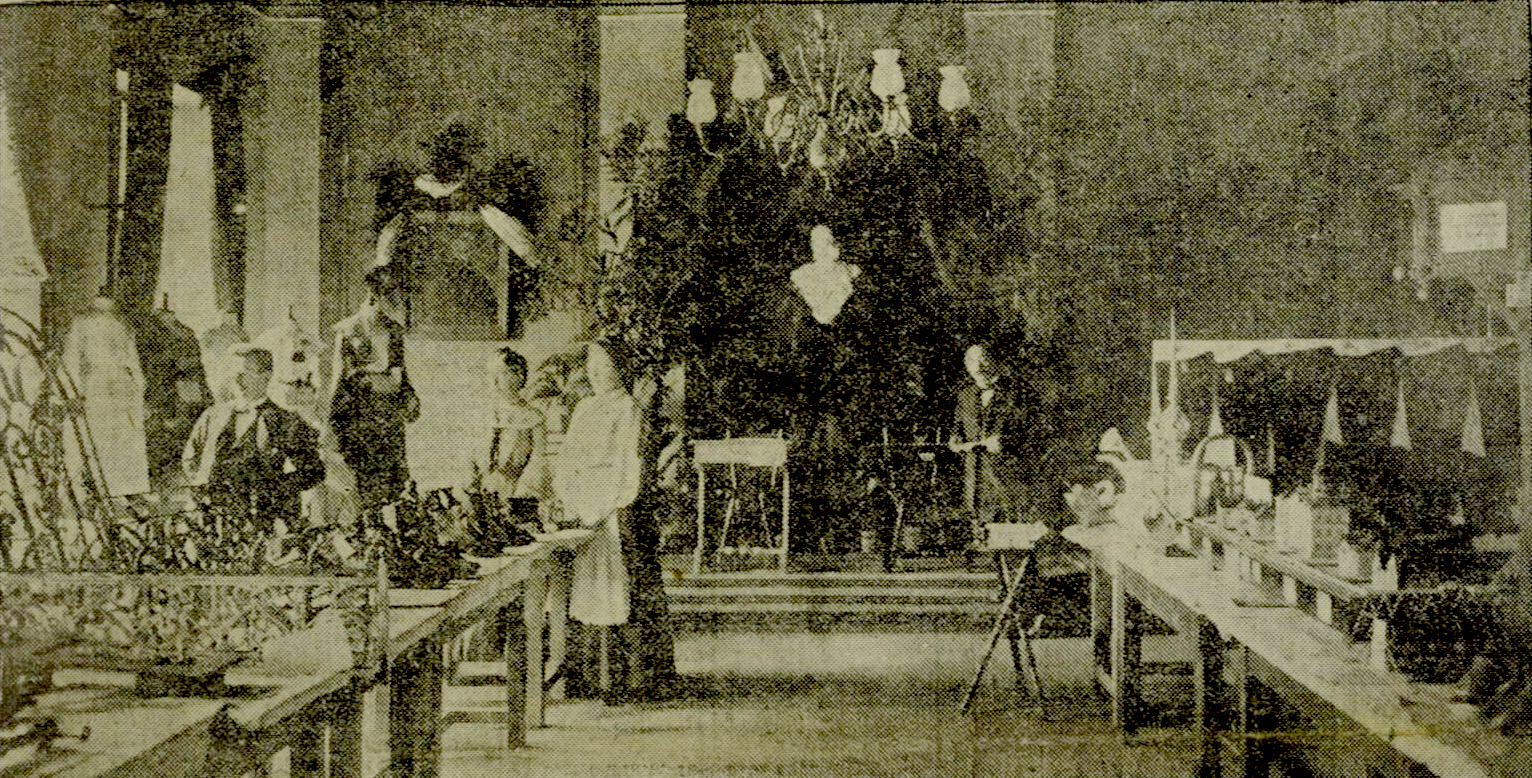

Die Lehrlingsausstellung in Mistelbach – 1903

Es handelte sich um eine vom Niederösterreichischen Gewerbeverein veranstaltete Lehrlingsausstellung, die zu jener Zeit in verschiedenen Städten des Landes abgehalten wurden. Die Ausstellung fand in den Räumlichkeiten des Hotel Rathaus (heute: Erste Bank) statt und Obmann des diese Organisations-Komitees war Baumeister Josef Dunkl. Lehrlinge aus zwanzig verschiedenen Handwerksberufen vom Bäcker bis zum Zimmermann konnten vor großem Publikum ihr Können bzw. ihre Werke präsentieren und die besten Leistungen wurden prämiert.

Ilustrirtes Wiener Extrablatt, 5. Oktober 1903, S. 1 (ONB-ANNO)

Bote aus Mistelbach, Nr. 40/1903, S. 6

Bote aus Mistelbach, Nr. 41/1903, S. 5f

Foto: Leopold Forstner, Mistelbach

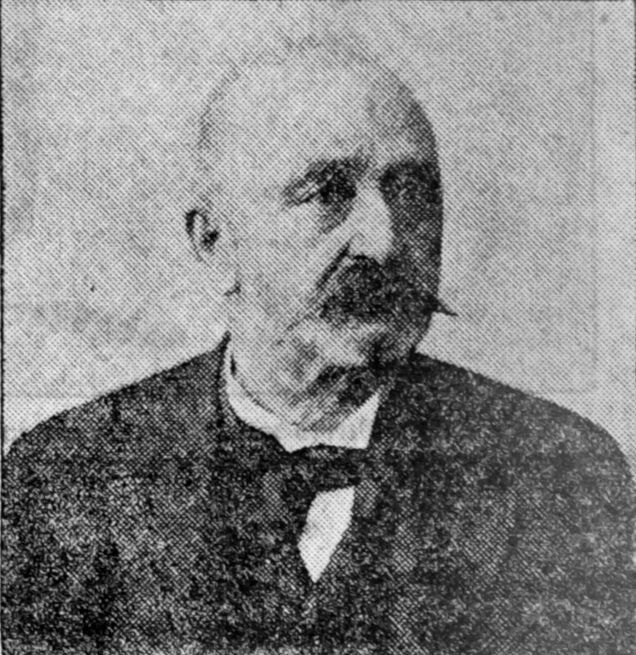

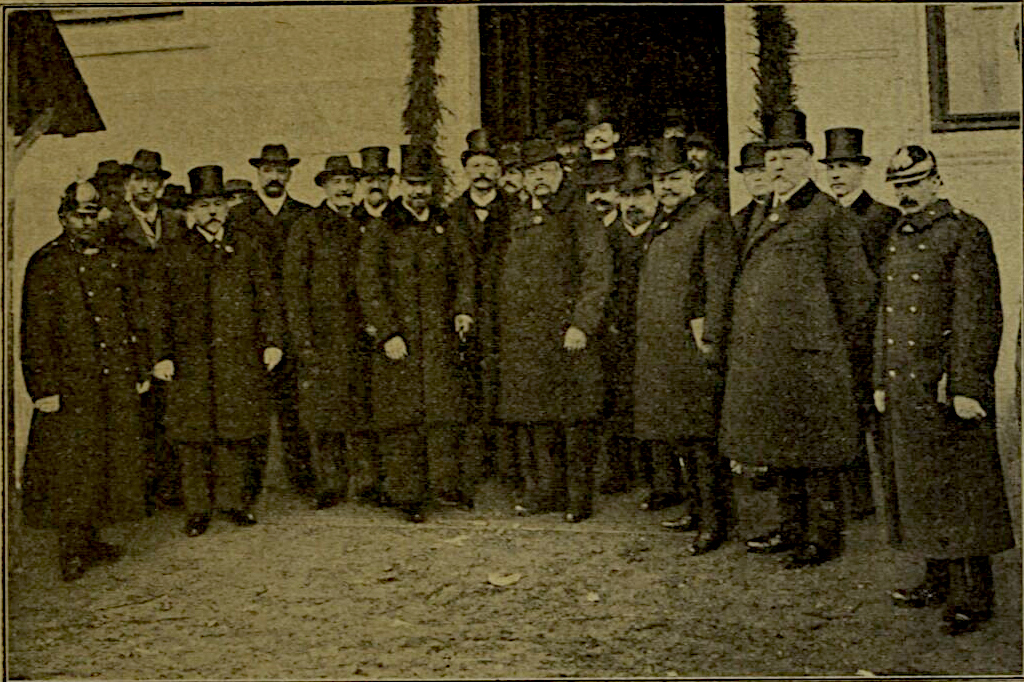

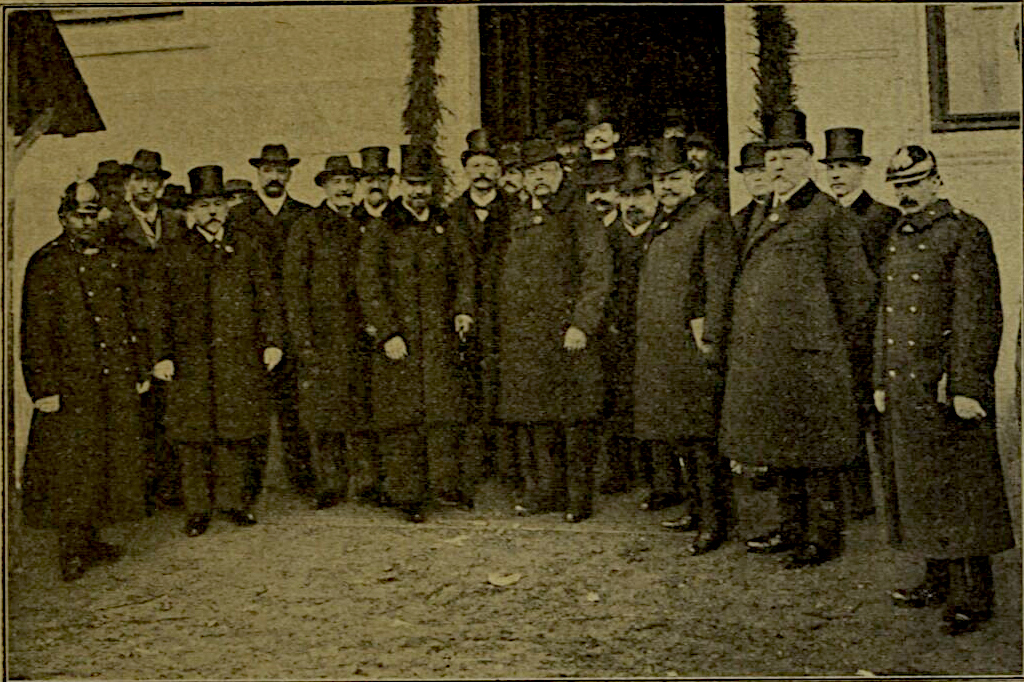

Ehrung Bürgermeister Thomas Freund – 1904

Im Dezember 1904 wurde unter dem Titel „Der Ehrentag des Bürgermeisters von Mistelbach“ über die Verleihung des Goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone an den seit 1888 im Amt befindlichen Bürgermeister Thomas Freund berichtet. Der Orden wurde ihm von Bezirkshauptmann Freiherr Klezl von Norberg im Gemeindesitzungssaal feierlich überreicht und anschließend wurde zu einem Festbankett geladen. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde auch untenstehende Aufnahme des Mistelbacher Gemeindeausschusses (ein Mitglied ist jedoch abwesend) angefertigt. Bereits am Vorabend veranstalteten die Vereine der Stadt einen Fackelzug zur Wohnung des Bürgermeisters und eine Abordnung bestehend aus den Vereinsobmännern und Gemeindevertretern überbrachte dem Bürgermeister ihre Glückwünsche, umrahmt von einem Ständchen des Gesangs- und Musikvereines. Anschließend zog der Festzug weiter zum neuernannten Ehrenbürger der Stadt, Altbürgermeister Josef Strasser, und brachte auch diesem Ovationen dar.

Bürgermeister Thomas Freund und die Mitglieder des Mistelbacher Gemeindeausschusses mit dem Gemeindesekretär – sitzend: v. l. n. r.: Ignaz Mühl jun., Josef Konrad Strasser, Franz Koblischek, Bgm. Thomas Freund, Heinrich Westermayr, Dr. Rudolf Schaschetzy, Michael Eibl (?); stehend: v. l. n. r.: Emil Hackl, Jakob Augustin (?), Gustav Edhofer, der spätere Bürgermeister Josef Dunkl, Heinrich Gussenbauer, Gemeindesekretär Alexander Zickl (?), Adam Friedrich, Mathias Grabler, Felix Roller, Michael Heindl, Friedrich Hacker, Martin Waberer, Mathias Schamann

Bürgermeister Thomas Freund und die Mitglieder des Mistelbacher Gemeindeausschusses mit dem Gemeindesekretär – sitzend: v. l. n. r.: Ignaz Mühl jun., Josef Konrad Strasser, Franz Koblischek, Bgm. Thomas Freund, Heinrich Westermayr, Dr. Rudolf Schaschetzy, Michael Eibl (?); stehend: v. l. n. r.: Emil Hackl, Jakob Augustin (?), Gustav Edhofer, der spätere Bürgermeister Josef Dunkl, Heinrich Gussenbauer, Gemeindesekretär Alexander Zickl (?), Adam Friedrich, Mathias Grabler, Felix Roller, Michael Heindl, Friedrich Hacker, Martin Waberer, Mathias Schamann

Das interessante Blatt, 22. Dezember 1904, S. 3 u. S. 6 (ONB-ANNO)

Bote aus Mistelbach, Nr. 50/1904, S. 5f

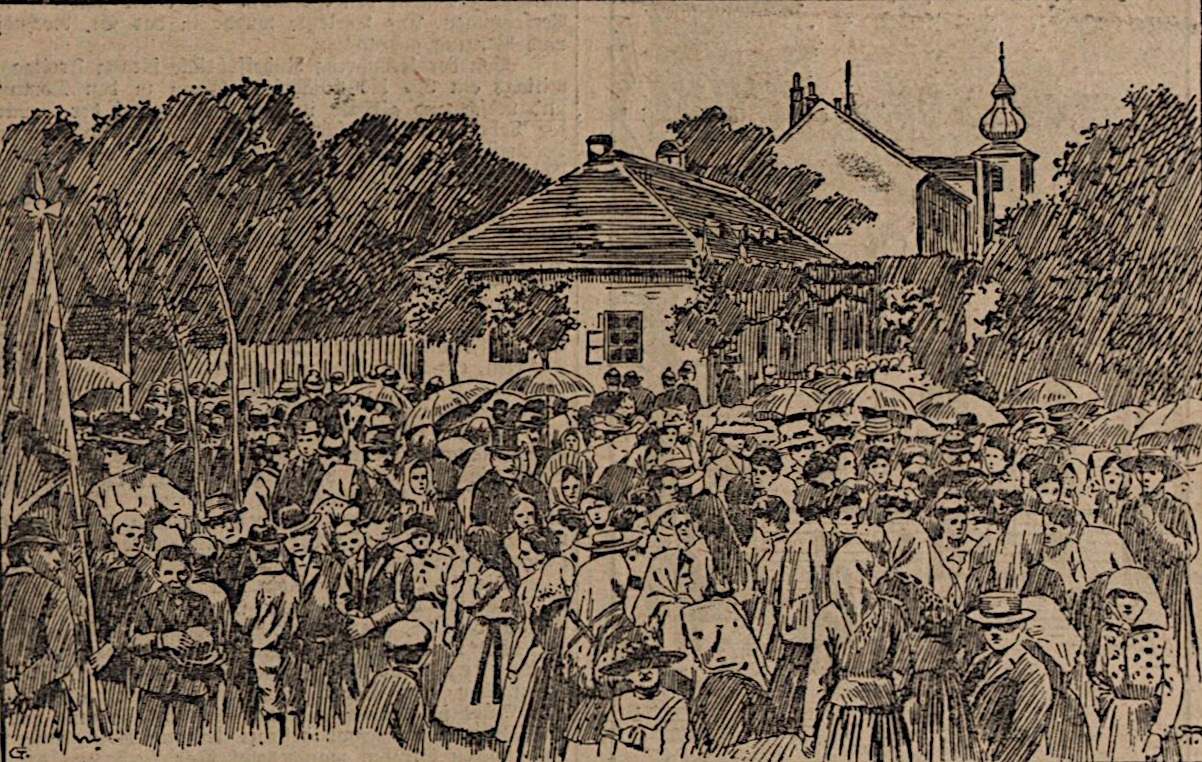

25 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mistelbach – 1904

Im Juni 1904 feierte die freiwillige Feuerwehr Mistelbach ihr 25-jähriges Bestehen im Rahmen des 6. Bezirksfeuerwehrtages und unter Beteiliung zahlreicher Wehren aus der Umgebung. Im Zuge der Feierlichkeiten wurden sechzehn Mitglieder geehrt, die der Feuerwehr seit ihrer Gründung im Jahre 1879 angehörten, und die in Anerkennung ihrer Treue und ihres Einsatzes jeweils einen von der Stadt gestifteten goldenen Ring erhielten.

Die Jubilare wurden auf einem Foto verewigt. Der Gründer und Ehrenhauptmann August Lubovienski (sitzend 4. v. l.), Dr. Johann Toch (sitzend 3. v. l.), Josef Konrad Strasser (stehend 4. v. l.), weiters auf dem Bild: Feuercommissär Michael Hofecker, Franz Nosisk, Johann Busch, Vincenz Gröger, Franz Gröger, Anton Gössinger, Franz Hrachowina, Josef Hobersdorfer, Leopold Löwenrosen, Leopold Misch, Franz Schallgruber, Leopold Stubenvoll und Friedrich Willibacher

Die Jubilare wurden auf einem Foto verewigt. Der Gründer und Ehrenhauptmann August Lubovienski (sitzend 4. v. l.), Dr. Johann Toch (sitzend 3. v. l.), Josef Konrad Strasser (stehend 4. v. l.), weiters auf dem Bild: Feuercommissär Michael Hofecker, Franz Nosisk, Johann Busch, Vincenz Gröger, Franz Gröger, Anton Gössinger, Franz Hrachowina, Josef Hobersdorfer, Leopold Löwenrosen, Leopold Misch, Franz Schallgruber, Leopold Stubenvoll und Friedrich Willibacher

Illustrirtes Wiener Extrablatt, 20. Juni 1904, S. 7 (ONB: ANNO)

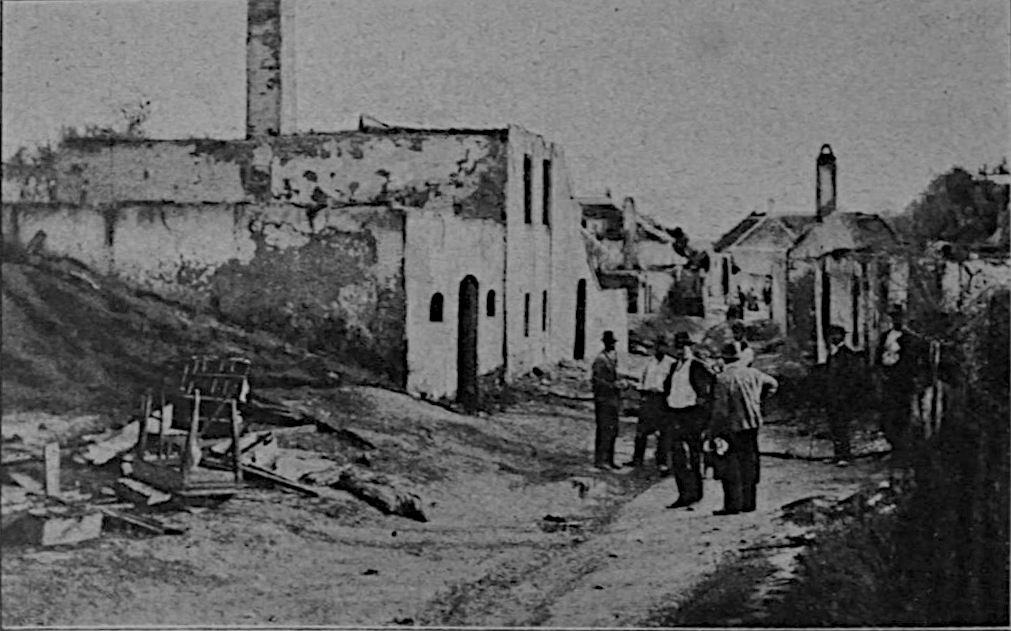

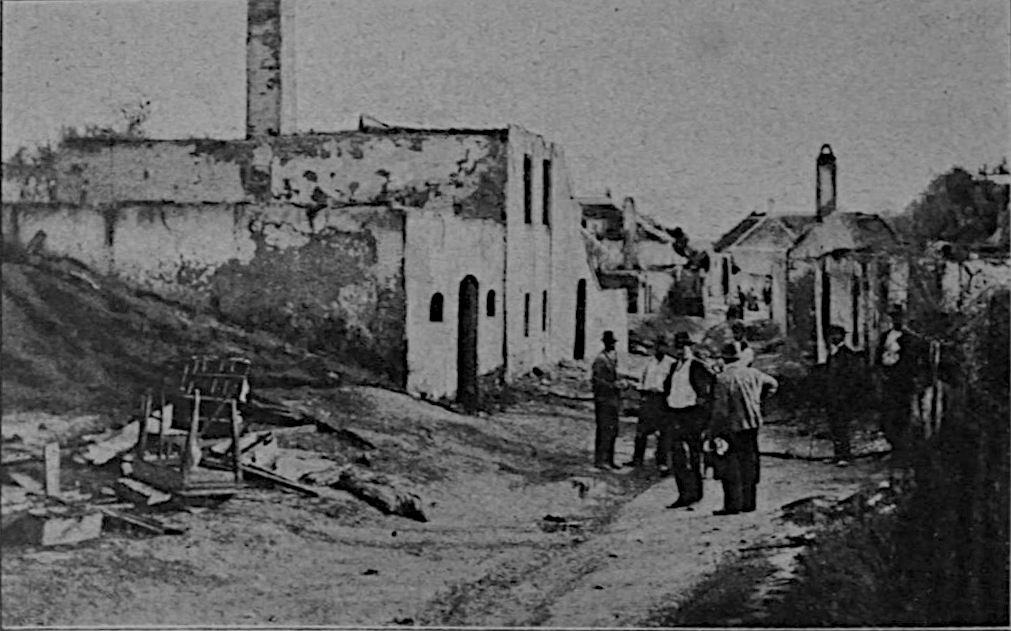

Brand in Paasdorf – 1905

Am 5. August 1905 brach um etwa 15:15 Uhr in Paasdorf ein verheerender Großbrand aus, der trotz der vereinten Kräfte der Feuerwehren Paasdorf, Atzelsdorf, Mistelbach, Ladendorf und Hüttendorf nur unter größtem Einsatz bekämpft werden konnte und bis in den späten Abend wütete. 15 Objekte (Häuser u. Wirtschaftsgebäude) von zehn verschiedenen Besitzern wurden ein Raub der Flammen. Beim Versuch der Rettung ihres Hab und Guts zog sich die Witwe Maria Westermayer schwere Brandverletzungen zu, denen sie wenige Tage später im Wiener Franz Josef Spital erlag. Als Brandstifterin wurde das aus Atzelsdorf stammende und in Paasdorf in Dienst stehende 16-jährige Kindermädchen Therese Kunst in Haft genommen. Sie gestand auch für einige kleinere Brände der Vergangenheit in Paasdorf und Kettlasbrunn verantwortlich zu sein.

Foto: Leopold Forstner, Mistelbach

Das interessante Blatt, 17. August 1905, S. 2 (ANNO-ONB)

Illustrierte Kronen Zeitung, 15. August 1905, S. 9 (ONB-ANNO)

Bote aus Mistelbach, Nr. 32/1905, S. 4f

Bote aus Mistelbach, Nr. 33/1905, S. 4

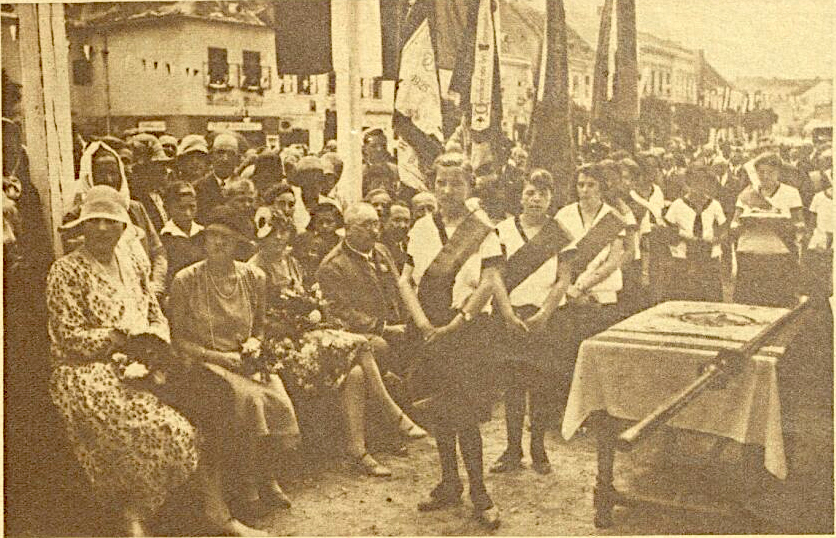

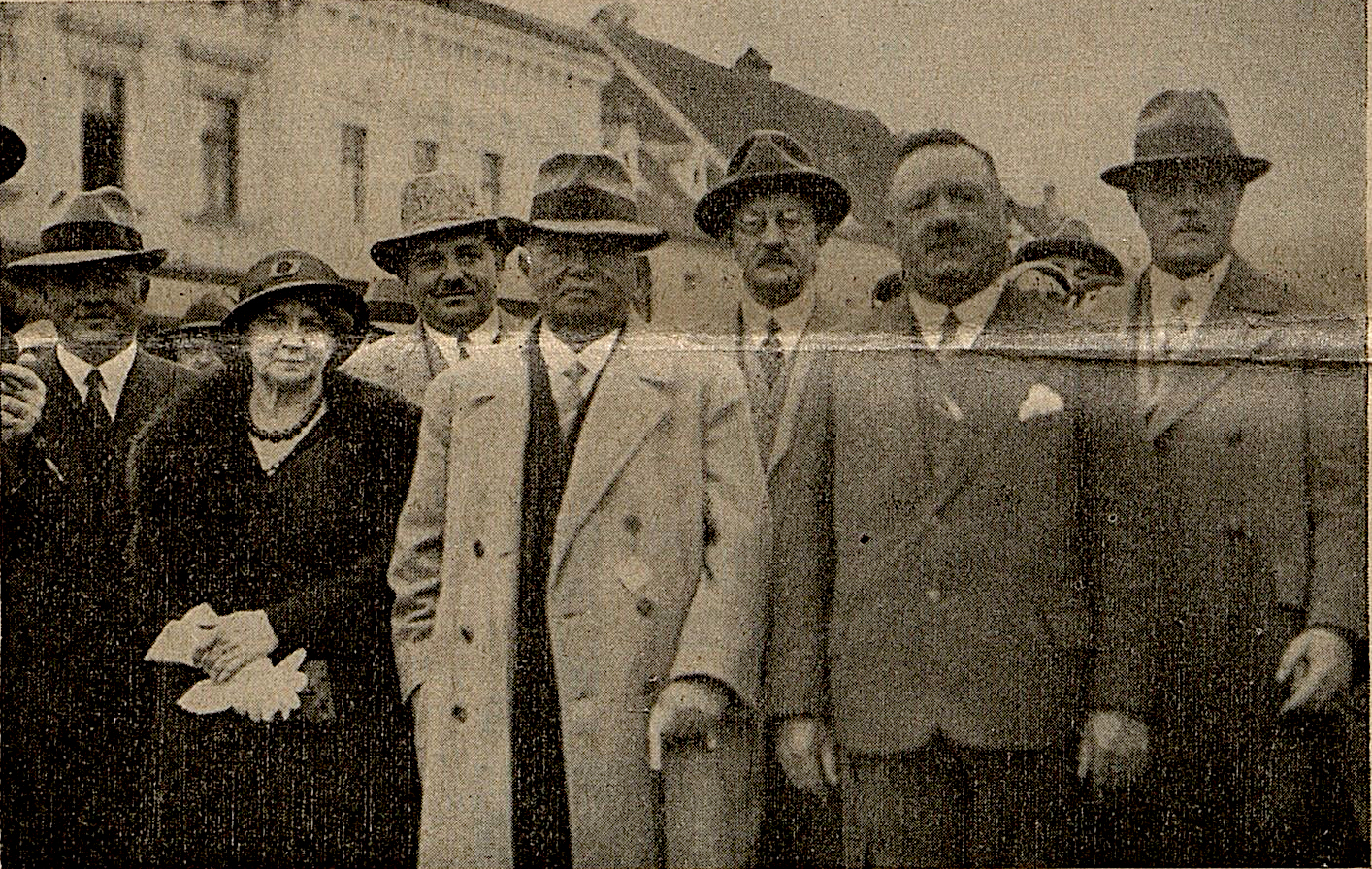

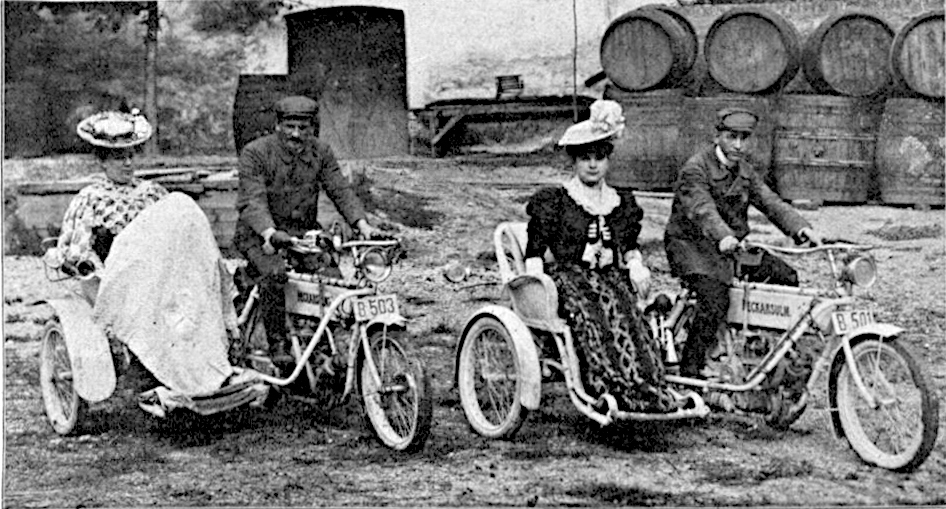

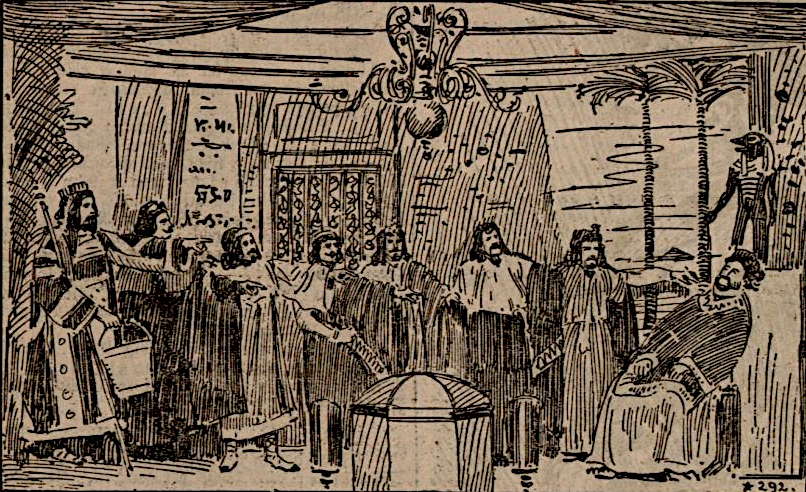

Landes-Wein-Ausstellung 1905 im Viertel unter dem Manhartsberg

Am 21. und 22. Februar 1905 fand die eine Weinausstellung statt, zu der Weinproduzenten aus allen Teilen des Viertels unter dem Manhartsberg (= das heutige Weinviertel) nach Mistelbach kamen, und diese Veranstaltung sollte den Wein aus heimischer Produktion bewerben und neue Absatzquellen erschließen. Hohe Festgäste wohnten der Eröffnung der Weinausstellung bei, die auch eine Weinhauergeräte-Ausstellung und eine Weinkost, samt Prämierung der besten Weine, umfasste. Proben von rund 1500 Weiß- und Rotweinen konnten im Rahmen dieser Veranstaltung verkostet werden, mittels derer Absatzmöglichkeiten für insgesamt 20.000 Hektoliter Wein gesucht wurden. Es war dies bereits die achte vom landwirtschaftlichen Bezirksverein Mistelbach veranstaltete, und von Weinbauinspektor Karl Katschthaler organisierte, Weinausstellung in Mistelbach. Zahlreiche Gastwirte und Weinhändler aus Wien, Niederösterreich und Mähren deckten ihren Bedarf mit den angebotenen Weinen und somit war die Ausstellung samt Weinmarkt ein großer Erfolg.

Ehrengäste – Bgm. Freund (5. v. l.), k.k. Ackerbauminister Graf Buquoy und der Statthalter von Niederösterreich Graf Kielmansegg (Bildmitte im Vordergrund)

Ehrengäste – Bgm. Freund (5. v. l.), k.k. Ackerbauminister Graf Buquoy und der Statthalter von Niederösterreich Graf Kielmansegg (Bildmitte im Vordergrund)

Die Töchter der Weinproduzenten waren als Verkäuferinnen tätig

Die Töchter der Weinproduzenten waren als Verkäuferinnen tätig

Die Weinausstellung bzw. der Weinmarkt fanden im Gasthaus zum „Weißen Rössl“ und im Turnsaal statt. Auf obenstehendem Bild ein Blick in den Turnsaal bei der Eröffnung der Landes-Weinausstellung 1905

Die Weinausstellung bzw. der Weinmarkt fanden im Gasthaus zum „Weißen Rössl“ und im Turnsaal statt. Auf obenstehendem Bild ein Blick in den Turnsaal bei der Eröffnung der Landes-Weinausstellung 1905

Fotos: Leopold Forstner, Mistelbach

Das interessante Blatt, 2. März 1905, S. 3 (ONB-ANNO)

Neuigkeits-Welt-Blatt, 23. Februar 1905, 9. Bogen des Neuigkeits-Welt-Blatts (ONB-ANNO)

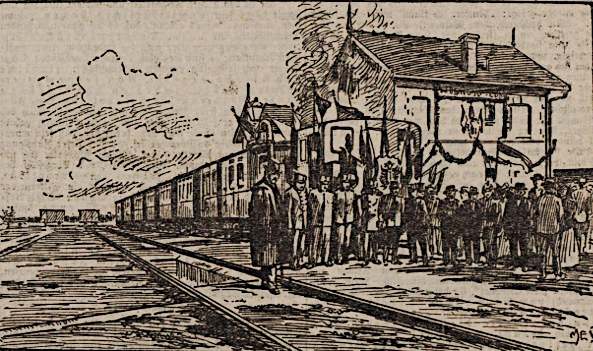

Wie bereits erwähnt wurden ausgewählte Weine mit Medaillen prämiert und nachfolgende Abbildung zeigt Vorder- und Rückseite einer im Rahmen dieser Weinausstellung verliehenen Silbermedaille: