ao. Hochschulprofessor Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Pönninger

* 1.2.1898, Wien

† 30.6.1966, Wien

Rudolf Pönninger wurde 1898 als viertes von fünf Kindern und einziger Sohn den in Wien-Simmering wohnhaften Eheleuten Karl und Antonia Pönninger, geb. Urbanetz, geboren. Er wurde nach seinem Onkel und Taufpaten, dem Baumeister Rudolf Pönninger, benannt, in dessen Betrieb sein Vater als Polier beschäftigt war.1 Nach der Volksschule besuchte er die siebenjährige k.k. Staats-Realschule in Simmering, und da er sich wie viele seiner Generation als Kriegsfreiwilliger gemeldet hatte, konnte er die Reifeprüfung vorzeitig, also bereits während dem letzten Schuljahr ablegen und wechselte noch 1915 als 17-Jähriger von der Schulbank an die Front.2 1918 kehrte Pönninger als Leutnant der Reserve aus dem Krieg zurück und nahm 1919 ein Studium an der Technischen Hochschule Wien (heute: TU Wien) auf, das er 1923 als Diplom-Ingenieur abschloss. Nach mehrjähriger Praxis in Österreich war er ab 1927 am Tiefbauamt der Stadt Beuthen in Oberschlesien tätig und war dort mit Planung, Bau und Betrieb der städtischen Kläranlage befasst.

Während dieser Zeit begann auch seine wissenschaftliche Tätigkeit und er promovierte 1937 an der Technischen Hochschule Breslau mit einer richtungsweisenden Arbeit über den „künstlich belüfteten Tropfkörper“. Nach seiner Promotion war er als freiberuflicher Ingenieur tätig und im Jahr 1938 kehrte er wieder nach Wien zurück, wo er wenig später ein Ingenieurbüro gründete. Bald nach Beginn des Krieges wurde auch Dr. Pönninger als Leutnant der Reserve zum Eisenbahn-Pionier-Regiment 1 der deutschen Wehrmacht einberufen. Nachdem er bereits zu Beginn des Jahres 1940 zum Oberleutnant befördert wurde, folgte schließlich im August 1941 seine Beförderung zum Hauptmann. Ende Jänner 1945 wurde Pönninger aufgrund von fortgeschrittener Schwerhörigkeit von der Feldtruppe abkommandiert und zur Offiziersmeldestelle nach Wildflecken in Unterfranken versetzt, wo sich ein großer Truppenübungsplatz samt Truppenlager befand.3 Zu Kriegsende geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft aus der er Ende des Jahres 1946 entlassen wurde. Nach dem Krieg war Dr. Pönninger, als Zivilingenieur für das Bauwesen, für die Projektierung zahlreicher Kanalisationssysteme und Kläranlagen verantwortlich, unter anderem für die Städte Graz, Baden, Linz, Klagenfurt, Wiener Neustadt, Innsbruck, Salzburg, Wels und auch die Kläranlage der Stadt Wien in Inzersdorf ging auf seine Planungsarbeit zurück. Im Jahr 1958 wurde Dr. Pönninger auch mit der Ausarbeitung eines Gesamtkanalprojekts für die Stadtgemeinde Mistelbach beauftragt, das in einem ersten Schritt den Hauptplatz bzw. dessen unmittelbare Umgebung umfasste.4 Bereits 1951 habilitierte sich Pönninger am „Institut für Hydraulik, Gewässerkunde und Landwirtschaftlichen Wasserbau“ der Technischen Hochschule Wien und erhielt die Lehrbefugnis für den Fachbereich „Abwasserreinigung und Abwasserverwertung“5 und 1959 wurde ihm in Anerkennung seiner Verdienste als Forscher und Lehrer vom Bundespräsidenten der Titel eines außerordentlichen Hochschulprofessors verliehen.6 Seine große fachliche Kompetenz im Bereich Abwasserbehandlung ist auch durch seine Mitgliedschaft im Deutschen Normenausschuß (Arbeitskreis Tropfkörper) von 1942 bis 1944 belegt und nach dem Krieg gehörte er dem österreichischen Normenausschuß an.

Im Rahmen seiner technischen Forschungsarbeit sicherte sich Prof. Dr. Pönninger zahlreiche Patente, besonders im Bereich der Kleinkläranlagen (von Wohnbauten), und 1952 gründete er die sehr erfolgreiche Firma Purator Kläranlagen Großhandel, die diese technischen Lösungen vertrieb.7 Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften, war Mitarbeiter der „Österreichischen Abwasserrundschau“ und Autor einiger Standardwerke der einschlägigen Fachliteratur. Wenige Monate vor seinem Tode wurde ihm die goldene Ehrennadel des Wasserwirtschaftsverbandes verliehen. Das von ihm gegründete Ingenieurbüro wurde von seinem Schwiegersohn ao. Univ.-Prof. DI Dr. Werner Lengyel fortgeführt.

Prof. Dr. Pönninger verstarb 1966 und wurde im Familiengrab auf dem Simmeringer Friedhof beigesetzt.

Das imposante Grabmal der Familie Pönninger auf dem Simmeringer Friedhof

Das imposante Grabmal der Familie Pönninger auf dem Simmeringer Friedhof

1998 wurde anlässlich des 100. Geburtstags des Pioniers der österreichischen Abwassertechnik, der Dr. Rudolf Pönninger-Preis gestiftet. Diese Auszeichnung wurde jährlich (nachweislich zumindest bis ins Jahr 2001) für besondere Leistungen im Bereich Abwassertechnik und Umweltschutz durch das Umweltministerium verliehen.8 Gemäß eines Beschlusses des Gemeinderates aus dem Jahr 2012 trägt die bis dahin namenlos gewesene, zur Kläranlage der Stadtgemeinde Mistelbach führende Straße nunmehr die Bezeichnung Dr. Pönninger-Straße.9

Wo befindet sich die Dr. Pönninger-Straße?

Quelle:

-) Österreichische Abwasser-Rundschau, Jg. 3 (1958), Folge 1, S. 15

-) Österreichische Abwasser-Rundschau, Jg. 11 (1966), Folge 3, S. 2

Bildnachweis:

-) Österreichische Abwasser-Rundschau, Jg. 11 (1958), Folge 1, S. 15

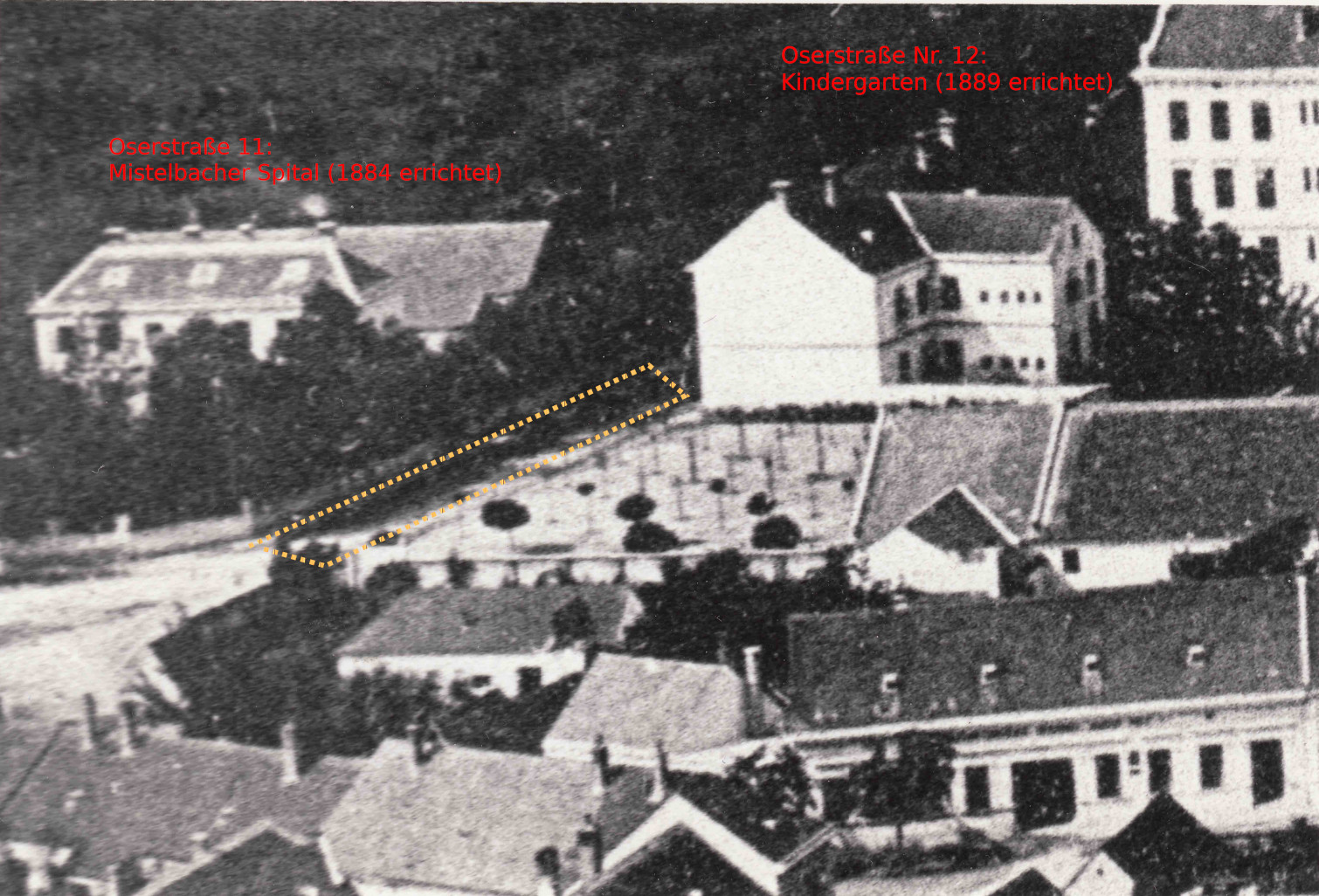

Das Haus Oserstraße 11 im Jahre 1986: Von 1884 bis 1928 diente als es der Armenversorgung („Mistelbacher Spital“), später als Gendarmerieposten und Arbeitsamt (bis 1957)

Das Haus Oserstraße 11 im Jahre 1986: Von 1884 bis 1928 diente als es der Armenversorgung („Mistelbacher Spital“), später als Gendarmerieposten und Arbeitsamt (bis 1957)